サンプル持ち帰りは小惑星からより月からの方が難しい

2020年12月19日

はやぶさ2による小惑星サンプル持ち帰りの完全な成功に引き続き、中国の嫦娥5号が月サンプルの持ち帰りに成功した(新華社の動画ニュース)。両ミッションチームの快挙をまずは祝福したい。

月面で土壌などを採取する嫦娥5号=中国国家宇宙局提供

月面で土壌などを採取する嫦娥5号=中国国家宇宙局提供  2020年12月17日、内モンゴル自治区に着地した「嫦娥5号」の回収機=新華社

2020年12月17日、内モンゴル自治区に着地した「嫦娥5号」の回収機=新華社 はやぶさ2については、関心の高さから、刻々とその成果が報道されており、ここであえて書くまでもないだろう。2年前の子機着陸成功の際に『はやぶさ2の着陸成功が示す「2度挑戦する意義」』として書いたように、近年の日本の科学ミッションには珍しく前回(初代はやぶさ)の帰還からわずか4年で打ち上がり、完璧なミッションをこなした。

はやぶさ2のカプセルに入っていた黒い砂(左側)。この分析から新発見が期待される=宇宙航空研究開発機構(JAXA)提供

はやぶさ2のカプセルに入っていた黒い砂(左側)。この分析から新発見が期待される=宇宙航空研究開発機構(JAXA)提供 あとは小惑星・太陽系・有機物に関する新発見を待つばかりだ。のみならずボーナスとして新たな目的の小惑星に向かって飛行を始めているのはさすがといえよう。

はやぶさ2の陰に隠れているが、嫦娥5号もすごく、技術的価値だけならはやぶさ2と同等以上だ。日本では報道が少なく、そのすごさや意義が十分に伝わっていないように思う。本稿では、この点を中心に嫦娥5号の月サンプル持ち帰り成功を解説したい。

仮に日本が総力を挙げて挑戦しても、月からのサンプルリターンには10年かかるだろう。嫦娥5号とはそういうレベルだ。

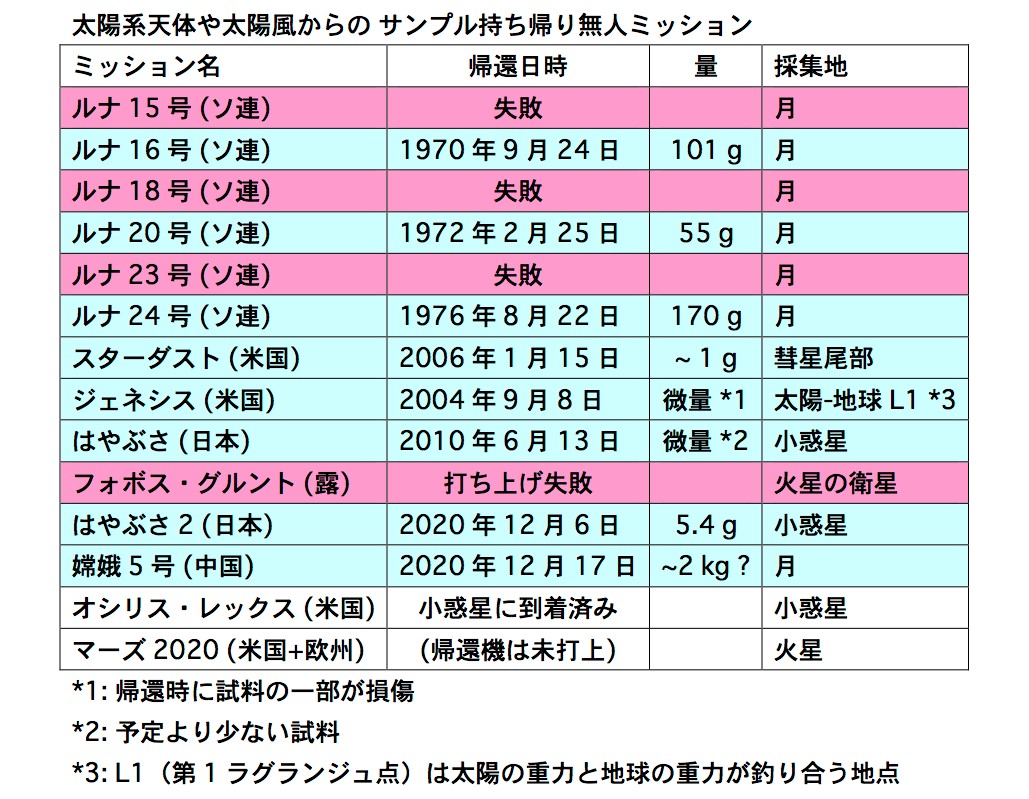

確かに月からの試料の持ち帰りは1969年に米国アポロ11号(有人)と1970年に旧ソ連ルナ16号(無人)が成功しており、その後1976年までに計9回(米国6回、ソ連3回)成功している。だが、それは冷戦時代に米ソ両国が国家威信をかけて膨大な予算とトップ科学者・技術者をつぎ込んだから実現したことだ。

いま現在、「現実的な予算制約内」で確実にできそうなのは米国だけである。その米国すら、昨年始まったアルテミス計画では、再び月に人を立たせるのに(あのトランプ大統領すら)5年かかると見積もっている。

月という天体は着陸すら簡単ではない。地球の約6分の1の重力を持ち、

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください