安倍前首相の表明から、7カ月後の「手のひら返し」

2020年12月23日

厚生労働省は12月21日、アビガン(ファビピラビル)の新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の治療薬としての承認を見送った。安倍晋三前首相が在任中の記者会見で「5月中に承認」と国民に約束してから約7カ月後の「手のひら返し」である。この「アビガンの承認見送り」の学術的根拠はあまりに希薄であり、サイエンスの公正性、国民の健康を無視した、ルール違反に基づいている。ここまで来ると、混乱、迷走を通り越して、茶番劇である。

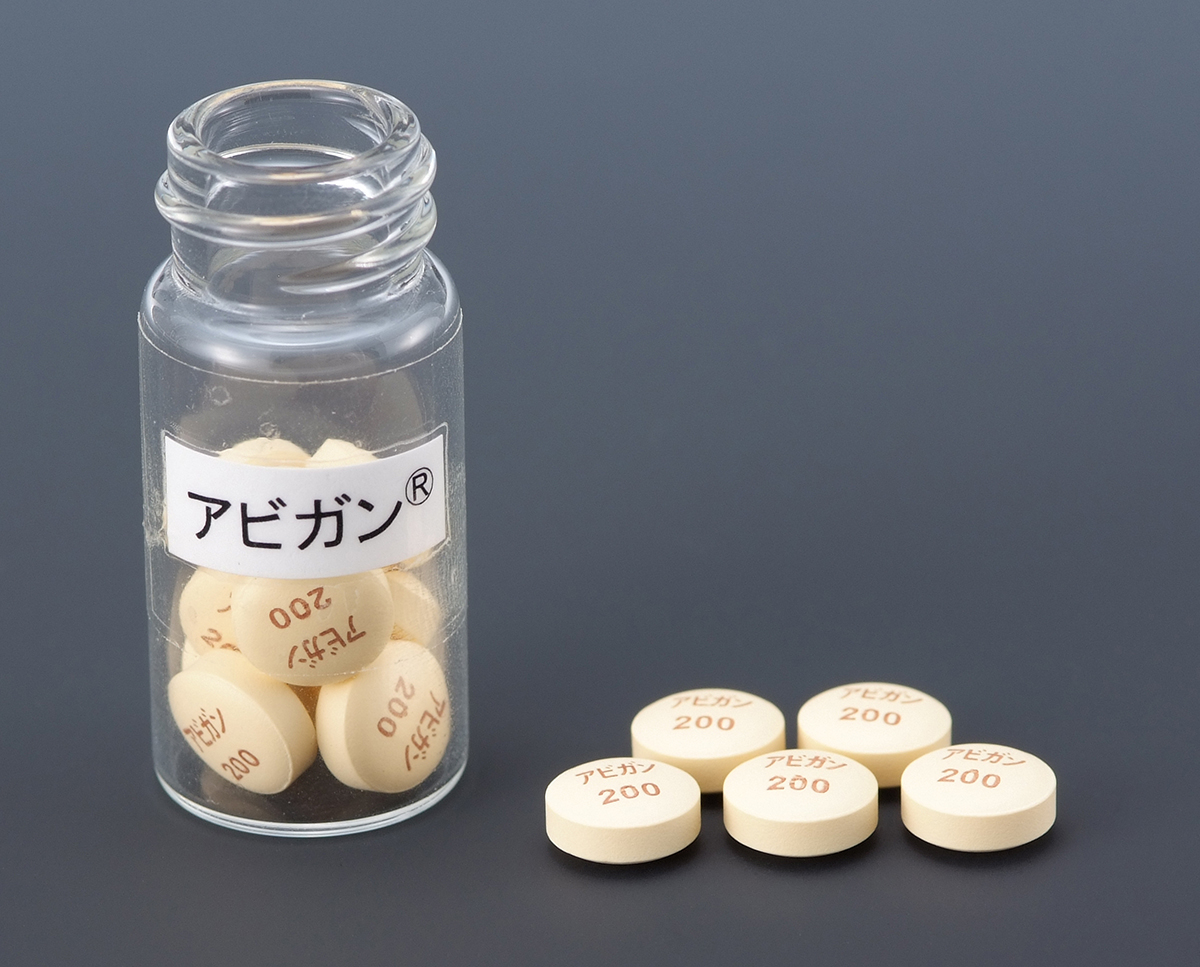

新型コロナウイルスの治療薬として承認されたアビガン=富士フイルムホールディングス提供

新型コロナウイルスの治療薬として承認されたアビガン=富士フイルムホールディングス提供コロナ禍の緊急時にアビガンに「早期承認制度」を適用することは、平時における再生医療製品に対する乱発とは明らかに異なる。しかしながら、平時に再生医療製品は「早期承認」されたが、緊急時にアビガンは「早期承認」されず、かつ7カ月も経過してから厚労省が出した判定が「承認見送り」である。ここから見える日本の医療行政の問題点について論考したい。

アビガンには次の三つの臨床試験が進められてきた。

①藤田医科大学を代表とする日本医療研究開発機構(AMED)特定臨床研究

②全国多施設への人道的供給による観察試験

③第3相プラセボ対照ランダム化比較試験

今回の承認見送りは、③に基づいたものである。この試験結果は製造元である富士フイルム富山化学から9月23日に公表され、企画段階からデータ分析に至るまで厚労省の指導の下に、アビガンの有効性・安全性を公正かつ厳密に証明した。周囲の雑多な思惑に振り回されながらも真摯に治験に取り組んできた、製造元である富士フイルム富山化学をはじめとする関係者の方々には、心から敬意と感謝を表したい。

不可解な迷走は5月18日に始まった。①の中間解析(最終89例中の40例)の結果を、共同通信社が「アビガン、有効性示せず」という断定的なタイトルで国民に発信したのだ。臨床試験の「中間解析」は、強い副作用が出た場合に、第三者委員会が試験の中止の是非を判断するためのもので、中止しないのであれば、その暫定結果を「中間報告」するのはルール違反である。翌日に藤田医科大学が記者会見を開いて反論したのは当然であろう。

アビガンの月内承認を目指す旨を表明する安倍前首相=2020年5月4日、首相官邸

アビガンの月内承認を目指す旨を表明する安倍前首相=2020年5月4日、首相官邸そして、なぜか同じ5月18日に、日本医師会の有識者会議がこれに迎合して「緊急時でも平時と同じ厳密な手続きで承認すべき」という、アビガンの早期承認に否定的な声明を出した。この声明は、日本の「早期承認制度」のみならず、COVID-19の治療薬やワクチン開発では国際常識になっている「緊急使用許可制度(EUA)」とも矛盾している。それどころか、この10日前の5月8日に、厚労省は米国でのEUAを受けてレムデシビル(米国ギリアド社)を、日本での治験ゼロで「特例承認」して国内市場に出している。

そもそも、「医療が崩壊の寸前にある」と国民に危機感を訴え続けているのは、日本医師会である。付記すると、現在の日本医師会長は、自身が理事長を勤める札幌の病院の同門の非常勤医師が開発したステミラックの「僅か13例の観察研究での早期承認」に尽力してきた。

さて、この試験の89例の最終結果は、7月10日に藤田医科大学から記者発表された。「累積ウイルス消失率の調整後ハザード比は1.42で、アビガン投与群のほうが非投与群より効果が高い傾向が見られたが、有意差には達しなかった」という内容である。

新型コロナウイルス感染症専用の医療施設の病室=2020年12月2日、東京都府中市

新型コロナウイルス感染症専用の医療施設の病室=2020年12月2日、東京都府中市研究代表者の土井洋平教授は、有意差が出なかった原因として、当時(第1波)の国内の感染状況では試験対象者数が小規模にならざるを得なかったことを挙げている。これを200例程度に拡大した場合には統計学的に有意差が出る計算だと述べている。事実、米国のレムデシビルにおいてハザード比が1.29であったにもかかわらず有意差が出たのは、1000例以上を対象とした試験だったからであろう。

そして、この時点では第3相臨床試験が進行中であったにもかかわらず、この記者発表は「最終結果で有意差なし」というタイトルで、またもや共同通信をはじめとするメディアから全国に発信された。

一方、②の2158例の観察研究の結果については、5月26日に日本感染症学会の公式サイトにおいて、「軽症者の9割が回復した。予期しなかった副作用はなかった」としながらも、「対照群(非投与群)との直接比較をしていないため有効性については慎重に結果を解釈することが必要」という内容で情報発信され、メディアで報じられた。「観察研究」なのだから「対照群がない」のは元々わかりきっていることではないのか。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください