予算や人材の不足が、上下分離やバス転換への加速を招くか?

2021年01月07日

道路や橋、トンネル、上下水道、港湾など、公共的なインフラストラクチャーの老朽化が話題になって久しい。その問題は、ほぼ民間主体で経営されている鉄道にも及ぶ。鉄道は明治初頭の文明開化とともに国内での敷設が始まり、高度経済成長を経てバブル期頃まで社会資本としての整備が続いた。国民の移動手段として、なお重要な位置を占めていることに、疑問の余地はないだろう。

山形交通フラワー長井線の最上川橋梁。1886年に桁が製作された日本最古の現役鉄道橋梁で、135年にわたって使われている。当初は東海道線の木曽川に架かっていたが、1923年に移築された=伊東⼤治撮影

山形交通フラワー長井線の最上川橋梁。1886年に桁が製作された日本最古の現役鉄道橋梁で、135年にわたって使われている。当初は東海道線の木曽川に架かっていたが、1923年に移築された=伊東⼤治撮影鉄道インフラメンテナンスをめぐる状況はここに来て大きく変化している。他の公共インフラと共通する部分もあるが、鉄道特有の事情もある。国土交通省の江口秀二・技術審議官(鉄道局担当)は次のように整理した。

・人口減少に伴って労働力確保が難しくなり利用客は減少

・ベテラン職員の大量退職で技術伝承が困難に

・働き方改革で若手労働者を中心に夜間労働を回避する傾向

・施設の経年劣化が進んで維持管理の負担が増加

・バリアフリーやホームドアなど新たなニーズへの業務が登場

・自然災害の多頻度化と激甚化で補強や補修の作業が増大

・新型コロナウイルス感染症による輸送需要の縮小

・普及し始めた新技術(モニタリング、IT、AIなど)の活用

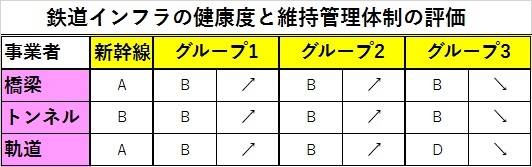

こうした厳しい状況を踏まえつつ、鉄道インフラ健康診断の特別委員会は、橋梁、トンネル、軌道(レールや枕木、路盤)という3項目について、2019年に全国の169事業者へのアンケート調査を実施した。集まった情報をもとに、規模や立地による特性を考慮するため事業者を三つのグループに分けて分析し、現状の健康度と維持管理の体制を、それぞれ5段階(A健全、B良好、C要注意、D要警戒、E危機的)と3段階(上向き、横ばい、下向き)で評価した。

鉄道事業者の分類

グループ1:JR本州3社、大手民鉄16社、公営地下鉄8事業者

グループ2:JR3島会社、準大手民鉄5社、第三セクター15社

グループ3:地方民鉄76社、第三セクター32社、貨物11社

特別委員会から説明に立ったのは林康雄・委員長(鉄建建設会長)や下山貴史・副幹事長(JR東日本鉄道事業本部設備部次長)などの顔ぶれだ。それによると回答があったのは90%の152事業者だったが、営業キロでは98.4%を占めて「ほぼ鉄道全体の情報が得られた」という。

健康度を5段階(A健全、B良好、C要注意、D要警戒、E危機的)、維持管理の体制を3段階(上向き、横ばい、下向き)で評価。新幹線の健康度は三つのグループとは別に評価された

健康度を5段階(A健全、B良好、C要注意、D要警戒、E危機的)、維持管理の体制を3段階(上向き、横ばい、下向き)で評価。新幹線の健康度は三つのグループとは別に評価された

北海道のJR釧網線で枕木を交換する人たち=神村正史撮影

北海道のJR釧網線で枕木を交換する人たち=神村正史撮影有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください