形を変える突起たんぱく質を押さえ込む手法が必要だった

2021年02月10日

すでに世界で1億人以上の人々が感染した新型コロナウイルス(SARS-CoV2)。このパンデミックを収束させるためにワクチンが記録的な速度で開発されている。新型コロナウイルスワクチンは、長年にわたる様々な基礎科学とワクチン開発の専門家たちの努力と叡智の結晶である。例えば、ファイザー・ビオンテックとモデルナ社のmRNAワクチンの成功の舞台裏には、開発者ケイト・カリコ博士らによる数十年もの地道な基礎研究がある。カリコ博士が乏しい研究費や不遇な待遇を乗り越えて、いかにしてmRNAの活用法を見出したのか、是非とも、船引宏則博士による論座記事を読んでほしい。

ジェイソン・マクレラン博士=本人提供

ジェイソン・マクレラン博士=本人提供もう一つ、新型コロナワクチンを支えている重要な基礎研究が「構造生物学」である。これは、たんぱく質の分子の形を観測し、その構造を理解し設計する分野で、ジェイソン・マクレラン博士(写真)という米国人学者が見出した知見が今回のワクチンの高い有効性に大きく寄与している。ちなみに、マクレラン博士は、筆者の所属するテキサス大学オースティン校分子生物科学科の同僚である。

その知見とはどのようなものか、いかにして発見されたのか。それをこれから解説したい。興味深いことに、マクレラン博士もまたカリコ博士と同様に論文の価値を認めてもらえず、研究費獲得に苦労するという逆境を乗り越えてきた。

まずは新型コロナワクチンの現状を概観しよう。一番手で登場した、米ファイザー社と独ビオンテック社が共同開発したワクチンと、2つ目、米モデルナ社のワクチンは、フェーズ3の大規模臨床試験において、それぞれ、95%と94%という高い発症予防効果を示した。この原稿を書いている2021年2月1日現在までに、米国では新型コロナウイルスに感染した約2600万人のうち44万人もが死亡している。一方、約2500万人の人々が新型コロナワクチンを接種し、明確な死亡例は出ていない(米国疾病予防管理センター=CDCのリポート)。

米国で強い副反応が報告されたケースは、ファイザー・ビオンテックが100万人あたり5人、モデルナは100万人あたり2.8人。2つの新型コロナワクチンは、人類が最初に体験するmRNAワクチンであるが、(これらの数字を見る限り)非常に安全なワクチンであると言って差し支えない。少なくとも米国のように新型コロナ感染が大規模拡大してしまった国においては、もはやワクチンによる集団免疫獲得以外にパンデミックを終息させる手だてはない。この詳細については、鈴木貞夫博士の論座記事を参照いただきたい。

マクレラン博士らの発見は、ファイザー・ビオンテックとモデルナによるmRNAワクチンだけではなく、米ジョンソン・エンド・ジョンソンのウイルスベクターワクチン、および米ノババックスの組み換えたんぱくワクチンという4種類の異なる新型コロナワクチンに使われている。その一方で、マクレラン博士の発見を使わずに、別の方法で回避しようとしたオーストラリアのCSL社とクイーンズランド大学は、ワクチン開発に失敗。オーストラリア政府は不足分となる5100万回分のワクチンを英米から補填するという事態となった。なぜそんな事態になったのかを理解するには、マクレラン博士の発見について知る必要がある。

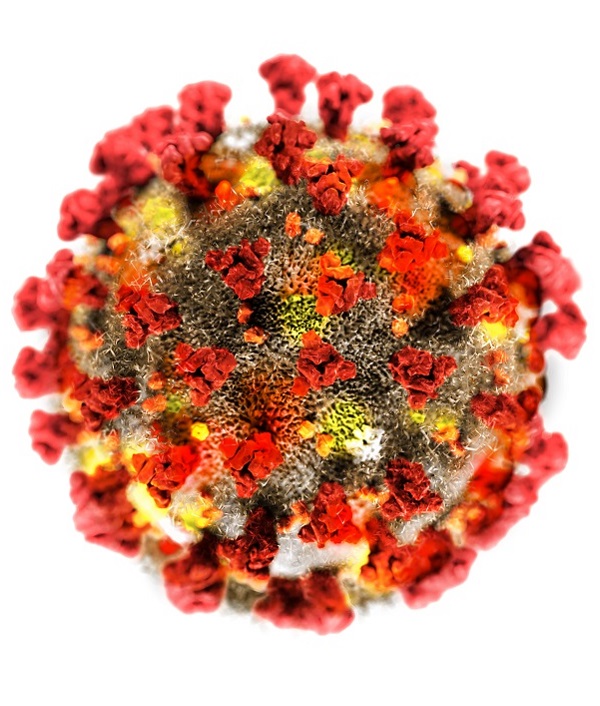

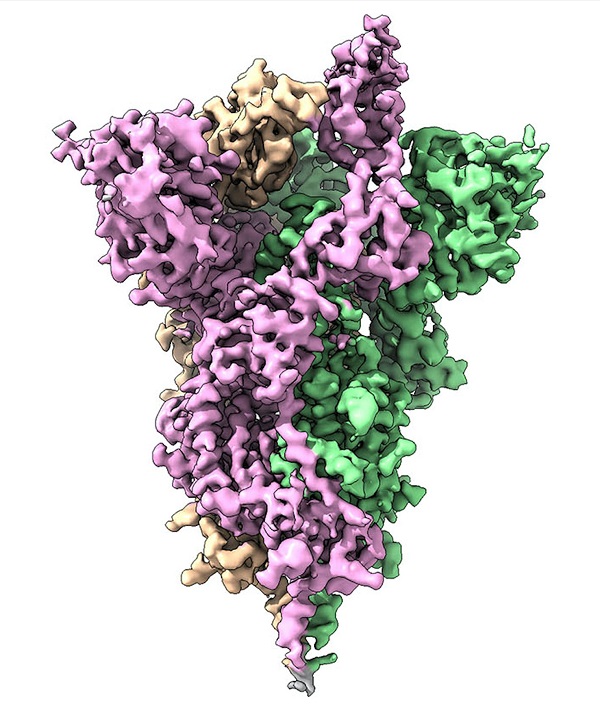

新型コロナウイルスの、丸いボール状の本体から沢山の突起が突き出た独特な形はテレビやウェブサイトなどでお馴染みではないかと思う(図1)。コロナウイルスの名前は、王冠(コロナ)のように見えるたくさんの表面の突起(スパイク)に由来する。この突起を形成しているのが突起たんぱく質(スパイクたんぱく質=Sたんぱく質:図2)である。

図1:新型コロナウイルスのイラスト。赤い色の部分が融合前の突起たんぱく質である(実際は赤いわけではない)=andrea crisante/shutterstock.com

図1:新型コロナウイルスのイラスト。赤い色の部分が融合前の突起たんぱく質である(実際は赤いわけではない)=andrea crisante/shutterstock.com

図2:クライオ電子顕微鏡から解かれた新型コロナウイルス突起たんぱく質の融合前の構造=ジェイソン・マクレラン博士/テキサス大学オースティン校

図2:クライオ電子顕微鏡から解かれた新型コロナウイルス突起たんぱく質の融合前の構造=ジェイソン・マクレラン博士/テキサス大学オースティン校

実は、新型コロナウイルスの恐ろしさの秘密の一つは、この突起たんぱく質にある。私たちが、新型コロナウイルスを含んだ飛沫などを吸い込んだとしよう。気道や肺に入ったウイルスは、ヒトの細胞表面にあるACE2と呼ばれる受容体に突起たんぱく質がくっつくことにより細胞内に侵入(=感染)する。すなわち、突起たんぱく質はコロナウイルス侵入の「鍵」であり、私たちヒトのACE2は「錠」である。

新型コロナの突起たんぱく質は、2003年に流行した重症呼吸器症候群(SARS)のウイルス(SARS-CoV1)のそれよりもずっと強くACE2に結合するため、感染力が高いと考えられている。ACE2は、

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください