豊かな階層構造を誇る明るい常緑広葉樹林は「永遠の杜」として続くのだろうか?

2021年02月16日

東京都心を代表する森として、明治神宮の森を思い浮かべる人は多いだろう。大都会に浮かぶ緑の島は、自然が作り出したものではなく植栽された人工の森だ。昨年は1920年にできた明治神宮の創建100年の年だった。つまり、その周囲に広がる森も造営から100年を超えたことになる。

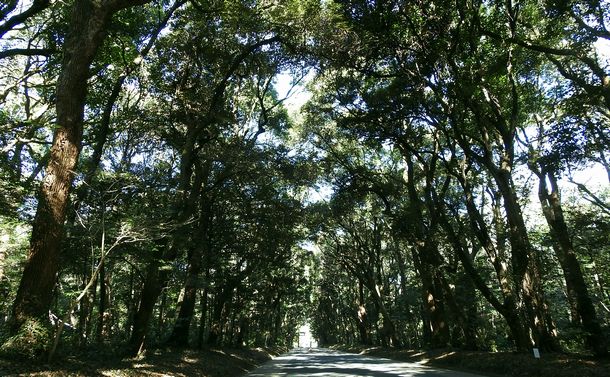

南参道の入り口。周囲の木々はすべて植えられたものだという=shutterstock/Yellow

南参道の入り口。周囲の木々はすべて植えられたものだという=shutterstock/Yellow  昨年、参道には「百年前、ここは荒地でした」という写真が展示されていた=筆者撮影

昨年、参道には「百年前、ここは荒地でした」という写真が展示されていた=筆者撮影明治神宮の森の面積は約70ha。常緑広葉樹を主体とした「永遠の杜(もり)」として、全国からの献木を活用しつつ、1915年からつくられた。この森の青写真を科学的な視野を持って描いたのは、造営当時に東京帝国大学の林学科教授だった本多静六、その講師を務めた本郷高徳、学生だった上原敬二の3氏である。関東地方では森の優占樹になると考えられた常緑広葉樹のカシ類、シイ類、それにクスノキを構成木の主体としつつ、一方で針葉樹の樹形や落葉広葉樹の四季折々の葉色によって変化を与えることを意図し、それらを適宜配置した森を形成することにした。

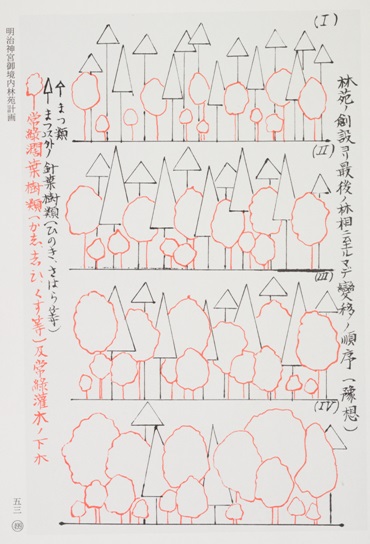

本郷高徳が「明治神宮御境内林苑計画」に描いた森の予想図。上から造営当初、50年後、100年後、150年後を示す=明治神宮提供

本郷高徳が「明治神宮御境内林苑計画」に描いた森の予想図。上から造営当初、50年後、100年後、150年後を示す=明治神宮提供つまり、第1段階として最初につくる森は、予定地に生えていたマツ類をそのまま活用し、ヒノキ、サワラ、スギ、モミなどの針葉樹を植え、その下にカシ、シイ、クスなどの常緑広葉樹を、さらにイチョウやケヤキ、カエデ類なども植えたのだ。これにより最上部のマツは相当に成長するが、50年も経った第2段階になると、他の針葉樹も成長してマツは林内に点在する形となり、その下の常緑広葉樹も育ってくる。そして100年後の第3段階には常緑広葉樹が大きく育ち、針葉樹はチラホラと混成する程度になる。やがて林内は常緑広葉樹が主体で、その下に常緑広葉樹の稚樹が育ち、針葉樹や落葉広葉樹は景観に変化を与える存在となる。4段階の遷移予想図は、こんな自然の遷移に即した形で成熟した林が成立するには、150年の歳月を要するという見込みで描かれていた。

「造営から100年が過ぎた現在、遷移は早めに推移し、すでに最終段階に差し掛かっている」というのが、この森を構成する樹木について、学術的な目で研究・観察を続けてきた東京農業大学客員教授の濱野周泰さんの受け止め方だ。森では落ちた枝葉を持ち出さず、林内へ戻す管理が続けられており、肥沃な土壌によって樹木の成長が予想以上に促されたとみられる。また1970年代に猛威をふるったマツノザイセンチュウによる「マツ枯れ」のため、想定以上にマツ類が衰退して、常緑広葉樹主体となるのが早まったのも一因のようだ。

造営当初の話に立ち戻ると、林苑計画の実践に当たっては、もともとあった樹木の活用とともに、全国からの献木で寄せられた樹種の植栽が重要だった。献木は約10万本にのぼり、当時は台湾、朝鮮、サハリン(樺太)などが日本の領土とされていたため、そうした地域から送られてきたものもあった。

明治神宮の南参道。常緑広葉樹林の中にあるが、思いのほか明るい印象を受ける=shutterstock/Francesco Bonino

明治神宮の南参道。常緑広葉樹林の中にあるが、思いのほか明るい印象を受ける=shutterstock/Francesco Bonino 明治神宮の北参道。南参道沿いよりカシ類やシイ類の割合が高いとされる=筆者撮影

明治神宮の北参道。南参道沿いよりカシ類やシイ類の割合が高いとされる=筆者撮影これら献木の多くは、隣接する山手線からの引き込み線を通って来る貨車で運ばれてきた。今なら当然ながら植栽の設計図をもとに植えていくはずだが、当時はいつどんな木が運ばれてくるかはっきりしなかった事情もあり、「到着した樹種を見て、どこへ植えるかを決めていった。土地の潜在能力をしっかり読み取って、どんどん植えていったのだからたいしたものだ」と濱野さんは言う。その判断は、現場の責任者を務めた上原敬二が主に担った。

献木には、やはりマツ類やヒノキ、スギなどの針葉樹、そしてカシ、シイ、クスなどの常緑広葉樹といった大きく育つ樹種が多かった。ただ、ここにスギの名があることを不思議に感じる読者もいるだろう。明治神宮の森をめぐっては、伊勢神宮や日光杉並木を例に「神聖かつ森厳な雰囲気のスギが適している」と主張した内務大臣の大隈重信に対し、本多静六らがここは湿潤な場所を好むスギの生育適地でないことを科学的に説明して、時の実力者であった大隈の主張を退けた話がよく知られるからだ。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください