被害を広げたのはだれ?「廃炉に30~40年」はだれが決めた?

2021年03月08日

東京電力・福島第一原発の事故から10年。事故への関心が薄れる中、事故や事故処理に関する責任のあいまいさが目立ってきている。巨大事故を起こした責任、そして被害を広げた責任はだれにあるのかを問う論争が、裁判を舞台に続いている。一方で「廃炉」などの事故処理では、裏付けのない楽観的な工程が問題になっている。

2019年9月19日、福島第一原発の事故をめぐり、業務上過失致死傷罪で強制起訴された東電の元幹部3人に対する判決が東京地裁であった。勝俣恒久元会長ら3人には無罪が言い渡された。

東京電力旧経営陣3人に対する無罪判決を受けて、東京地裁前で集会を行う福島原発刑事訴訟支援団の人たち=2019年9月19日

東京電力旧経営陣3人に対する無罪判決を受けて、東京地裁前で集会を行う福島原発刑事訴訟支援団の人たち=2019年9月19日日本では大規模すぎる事故では、刑法の業務上過失致死傷罪を個人に問うのは難しいと一般的にいわれる。その通りの判決になった。しかし、事故被害者からすればとても納得できない。原発は東電が建設した人工物だ。それもわざわざ海岸の高台を20メートルも削って低くした土地に建設し、その結果、津波が原発に届いたのである。さらには被告の3人には、事前に明確に「危ない」という情報を与えられていた。

これだけ人間が関わったものが壊れた事故で、誰一人として刑事責任を負わないとすれば、被害者は「じゃあ、なぜ被害は起きたんだ、だれに責任があるのか」と叫びたくなるだろう。

一方、民事裁判では「国の責任」を問う論争が展開されている。東電事故による避難者が損害賠償を求めて国と東電を訴えた集団訴訟は約30件ある。そのうちの一つ、千葉県内への避難者が原告となった裁判の2審判決が、2月19日に東京高裁であり、住民側が勝った。

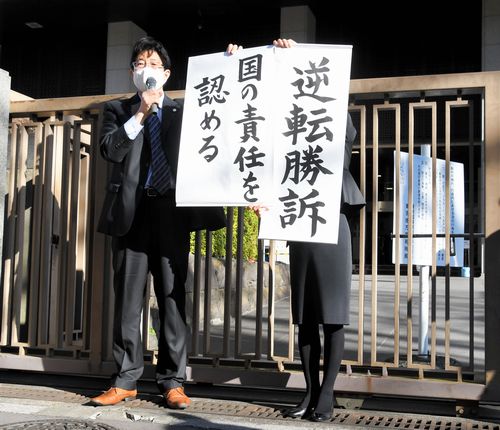

国の責任を認めた東京高裁判決を受け、「逆転勝訴」と訴える原告弁護団=2021年2月19日

国の責任を認めた東京高裁判決を受け、「逆転勝訴」と訴える原告弁護団=2021年2月19日焦点はここでも「約15メートルの津波の予見性」だった。東京高裁は「国が対策を取らせていれば事故は起きなかった。国には東電と同等の責任がある」と明確に認めた。「国の責任を認めた2例目の控訴審判決」となった。

この種の裁判では、東電の責任は認定されるが、国の責任となると「ある、なし」が分かれてしまう。これまでに出た1審判決で国の責任を認めたものは7件、認めなかった判決も7件。住民側からみれば7勝7敗だ。そして高裁判決では住民側の2勝1敗となった。

今年2月、朝日新聞が福島県民に行った世論調査では、「原発事故を防げなかった責任が国にあると思うか?」に対して「大いに」と「ある程度」を合わせて84%が「ある」と答えた。

多くの人はこう思っているが、裁判の世界では、今後最高裁が統一判断をする重要な局面にある。しかし、残念ながら議論は裁判内にとどまり、社会全体には広がっていない。

福島第一原発では廃炉工事が進んでいるが、それはいつ完了するのか。事故発生の9カ月後の2011年12月、国と東電が公表した廃炉工程表に「30~40年後に廃炉完了」と示された。しかし、このとき「できるわけがない」と思った人も多いだろう。

もともとこの数字は科学的に検討したものではなかった。実際のところは

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください