低緯度太平洋を帆走する巨大ソーラー筏の構想

2021年03月18日

2050年までにカーボンニュートラルを目指すとの大きな目標を菅総理が掲げた。温室効果ガスの排出量と吸収・除去量を差し引きしてゼロにするというものだが、それを実現するための具体的手段は明確に示されてはいない。

我々「低緯度太平洋ソーラー筏(いかだ)発電研究会」は、十数年前から太平洋の公海上に大規模なソーラー発電筏を浮かべ、従来とは桁違いの規模で太陽光エネルギーを利用する構想を独自に提案してきた。

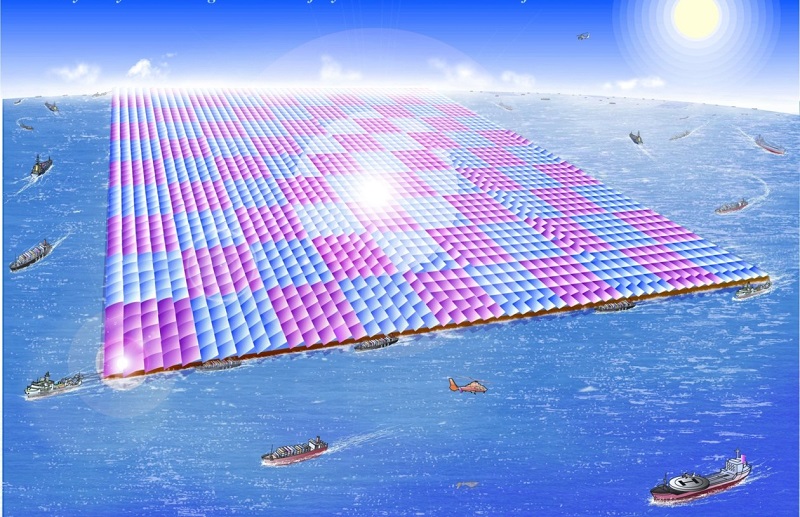

低緯度太平洋でのメガソーラー帆走筏(5km×5kmで100万kw原発なみの出力)のイメージ

低緯度太平洋でのメガソーラー帆走筏(5km×5kmで100万kw原発なみの出力)のイメージ公海上を航行しながら発電することは資源収奪には当たらず、国際法上の権利として当然認められるべき平和的商業活動である。しかもこの構想に必要な基本技術はすでにあり、コストダウンのためのハードルは高いものの、努力次第で手の届く範囲にある。ぜひ多くの方に関心を持っていただきたいと思う。

温室効果ガスを出さない自然エネルギーとして太陽光や風力がある。現在、大規模発電が可能なものとして期待を集めているのは沿岸海域に風力発電所を造る「洋上風力」である。すでにデンマーク・英国・ドイツなどでは海底に基礎を固定する着床式風力発電所を多数実用化している。しかし、その水深は50m程度が限度であり、遠浅海岸の少ない我が国では利用拡大が限られる。

そこで熱いまなざしが注がれているのが、深い水深でも設置可能な浮体式風力発電である。浮体式では基礎は固定せず、海底にワイヤーなどで係留された浮体の上に風車を取り付ける。これなら200mを超える水深でも可能とされ、英国が北海の資源開発で獲得したノウハウを応用して技術開発の先頭を走っている。近々実用化段階に入るといわれている。

日本政府は、この浮体式風力発電であれば広い立地点が確保できるとしてカーボンニュートラル実現の切り札と考えていることが国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の調査報告書などから推定される。

ところがその技術的・経済的な実現性については、先行している欧州でさえ未だ実証されていない。ましてや台風・地震・津波など自然環境が厳しく風況も北欧とは異なる我が国沿岸への適用可能性については、課題が多い。現在NEDOの浮体式風力プロジェクトが沿岸数か所で進行中だが、明らかな技術的見通しは未だ公表されておらず、楽観はできない。さらに我が国では伝統的に沿岸域での漁業権が尊重されてきた社会的背景があり、立地選定に当たっては調整が大きな課題となるだろう。

我が国の膨大なエネルギー需要を自然エネルギーで賄うためには、もっとほかの可能性も追求し、多面化を図っていくことが必要である。我々が検討してきた「低緯度太平洋ソーラー筏発電」は、膨大なエネルギーを太陽光発電で得るものである。それには広大な面積が必要になるが、それを太平洋低緯度海域に求める。

太陽光発電用の薄膜をはりつけた帆を張った筏を大量に連結し、太平洋の赤道近くで帆走しながら大規模発電する。それが技術的に可能であるという研究報告書はすでにまとまっている(中央大学理工学研究所プロジェクト研究2014年度報告書(2014):「低緯度太平洋ソーラーセル帆走筏発電システムの成立性」)。

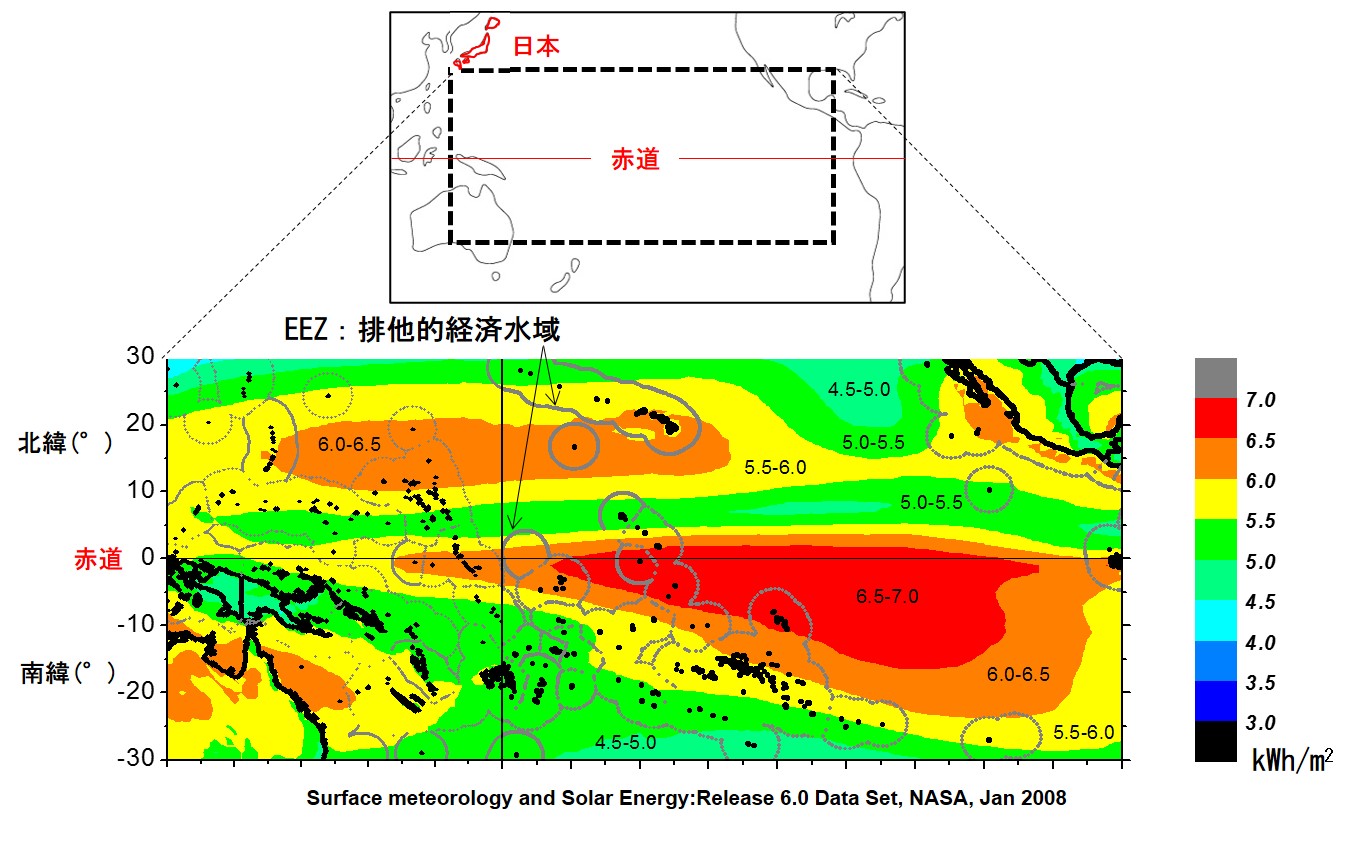

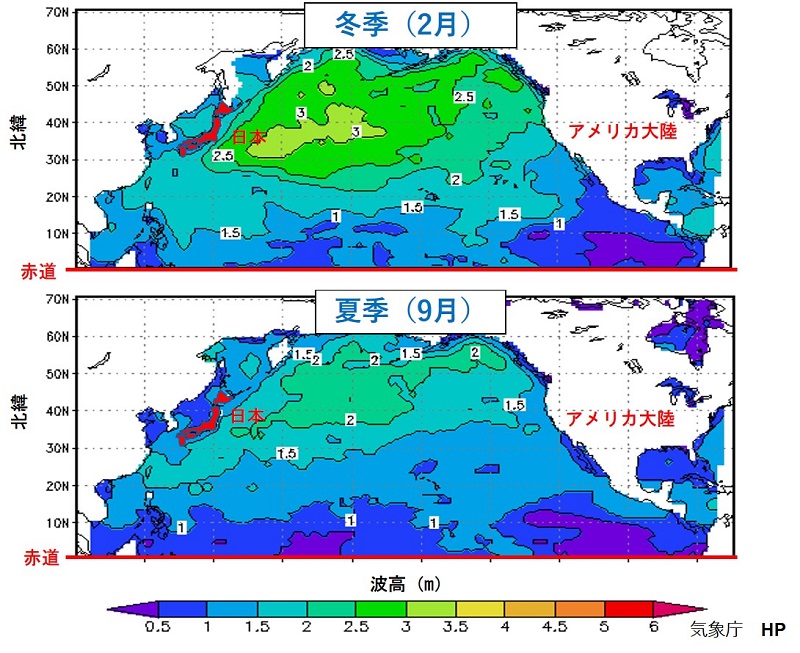

太平洋低緯度海域には1日あたりの日射量が年平均6.0 kWh/㎡以上の海域が帯状に広く拡がる。赤道から南緯15°には、面積でオーストラリア大陸を凌ぐ広大な海域が存在する(図-1)。年平均でこの値なので、季節に応じ最大日射を求めて筏船団が回遊すれば、8.0 kWh/㎡(国内平均の2倍以上)のエネルギーを得ることは十分可能である。常に低速で帆⾛回遊することで、定位置に固定された筏に⽐べ筏直下の海⽣⽣物など⽣態系に与える影響も最⼩化できる。また低緯度海域は高緯度より全般に風が弱く、年平均風速は3~7 m/sで風向も安定し、波も年間を通し1~2mと穏やかで(図-2)ある。

図-1:低緯度太平洋の1日の日射エネルギー(年平均)。南太平洋公海にエネルギー高密度帯がある。

図-1:低緯度太平洋の1日の日射エネルギー(年平均)。南太平洋公海にエネルギー高密度帯がある。

図-2:太平洋北半球の平均波高(m)。低緯度海域は年間を通して平均波高1m程度と穏やか。

図-2:太平洋北半球の平均波高(m)。低緯度海域は年間を通して平均波高1m程度と穏やか。

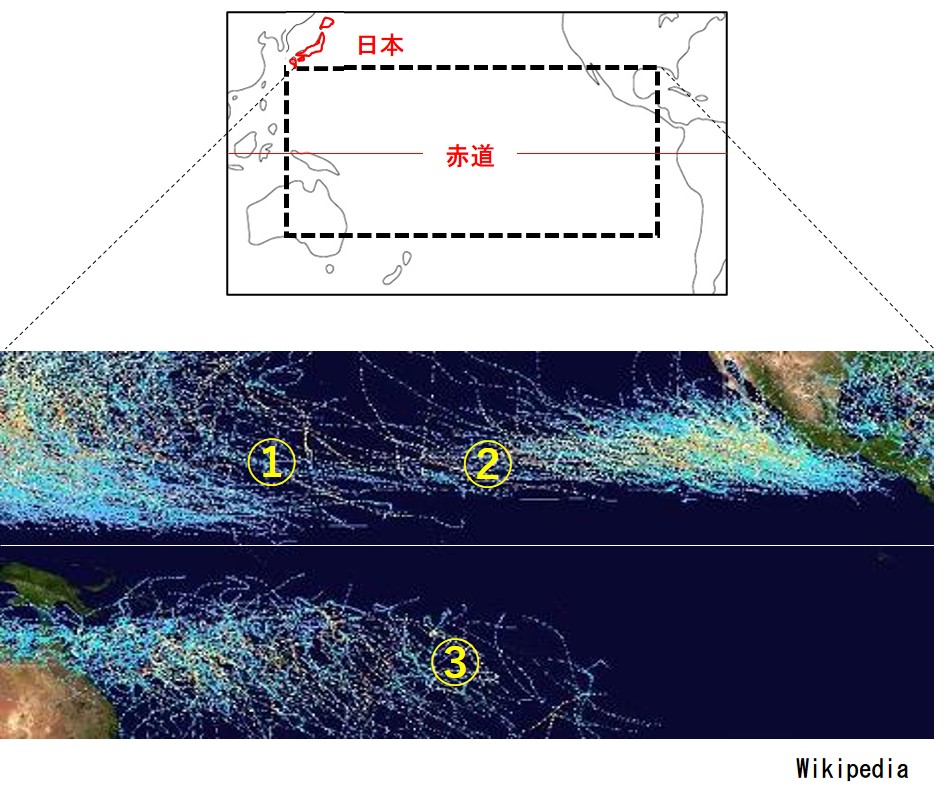

図-3:1985年~2005年に太平洋で発生した熱帯低気圧の軌跡(①~③のエリアに分かれる)

図-3:1985年~2005年に太平洋で発生した熱帯低気圧の軌跡(①~③のエリアに分かれる)

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください