今年は命名80周年 化石から新しい植物だと報告され、まもなく現生種が発見された

2021年03月23日

円錐形の美しい樹形になったメタセコイアを、私たちは公園樹や街路樹などとしてよく見かける。この木を身近に感じている日本人は、それなりに多いように思う。戦後、占領下の日本人に復興への勇気を与えたできごとがいくつかあった。科学の世界では湯川秀樹博士(1907~81年)のノーベル物理学賞受賞(1949年)がその代表格だ。それに匹敵するものを生物学の中から探すなら、「生きている化石」メタセコイアの発見に関わった三木茂博士(1901~74年)の研究が挙げられると思う。発見と命名の報告から今年が80年に当たるのを機に、その業績を振り返ってみたい。

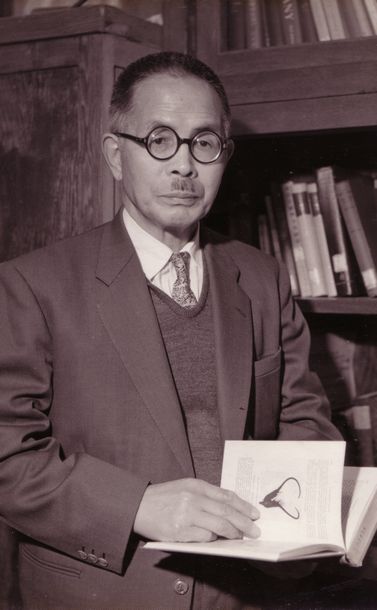

メタセコイアを発見、命名した三木茂博士=大阪市立自然史博物館提供

メタセコイアを発見、命名した三木茂博士=大阪市立自然史博物館提供 街路樹として使われているメタセコイア。朝日新聞東京本社の横にある

街路樹として使われているメタセコイア。朝日新聞東京本社の横にある三木博士は香川県の出身。香川県立農林学校(現香川大学農学部)、盛岡高等農林学校(現岩手大学農学部)を卒業後、石川県で教職についた。しかし、植物を確実に知る必要を感じて1922年から京都帝国大学(現京都大学)で植物分類学を学び直し、その後、大阪学芸大学(現大阪教育大学)、大阪市立大学、武庫川女子大学の教授を務めた。

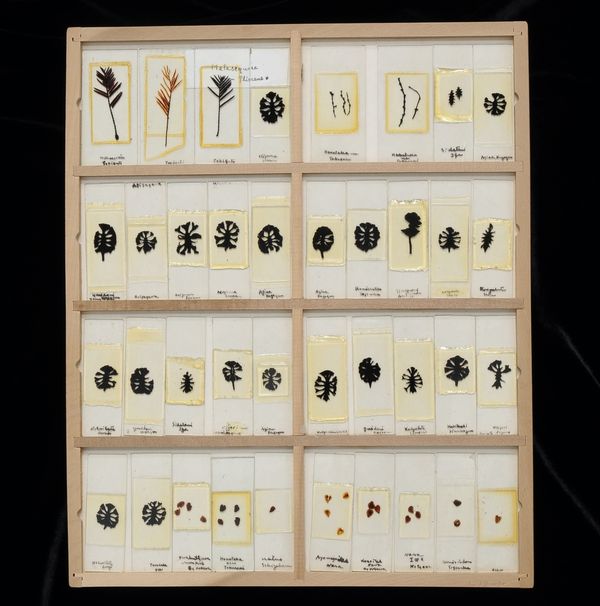

三木博士がメタセコイアを新しい属とするに当たって研究した標本。大阪市指定文化財=大阪市立自然史博物館所蔵

三木博士がメタセコイアを新しい属とするに当たって研究した標本。大阪市指定文化財=大阪市立自然史博物館所蔵当時、すでにセコイア(レッドウッド)やタクソディウム(ヌマスギまたはラクウショウ)といった樹木の化石が産出することは認識されていた。だが、それらと考えられていた岐阜県や和歌山県の化石の中に、異なる性質の樹木を見つけたのが三木博士だった。

そう聞くと、多くの人は三木博士が新種の植物化石を発見したと思うだろうが、それは少し違うらしい。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください