「科学」が「政治」に負けたという見方に異議あり!

2021年03月26日

福島県郡山市内の倉庫で行われているコメの全袋検査。4台の機械による処理量は1日6千袋近く。奥には検査済みの米袋が山積みになっていた=2012年11月9日、郡山市喜久田町

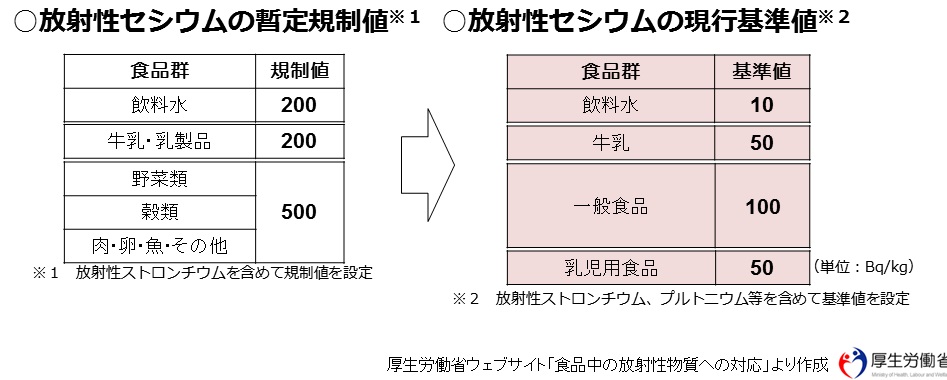

福島県郡山市内の倉庫で行われているコメの全袋検査。4台の機械による処理量は1日6千袋近く。奥には検査済みの米袋が山積みになっていた=2012年11月9日、郡山市喜久田町  暫定規制値と基準値

暫定規制値と基準値この決定を「科学の敗北」のようにとらえている専門家は少なくない。食品にはもともと自然の放射性物質が含まれており、事故によって増えた年間線量は多くの人々ではきわめて小さく、規制を厳しくしてもそのきわめて小さな値がほんの少し下がるに過ぎない。それなのに、政治的に1mSvが決まってしまったのは事故対応の反省点の一つ、と考えるのである。

だが、このように「科学」と「政治」を対立させて、勝った負けたと議論するのには違和感がある。食品安全委員会による影響評価を受けて厚労省が議論を始めたのは2011年10月末で、社会にはまだ大きな不安が渦巻いていたころだ。そうした中で打ち出された厳しい基準値は、全体としてはプラスに作用したと私は思う。10年たった今、改めて食品の規制につい考えてみたい。

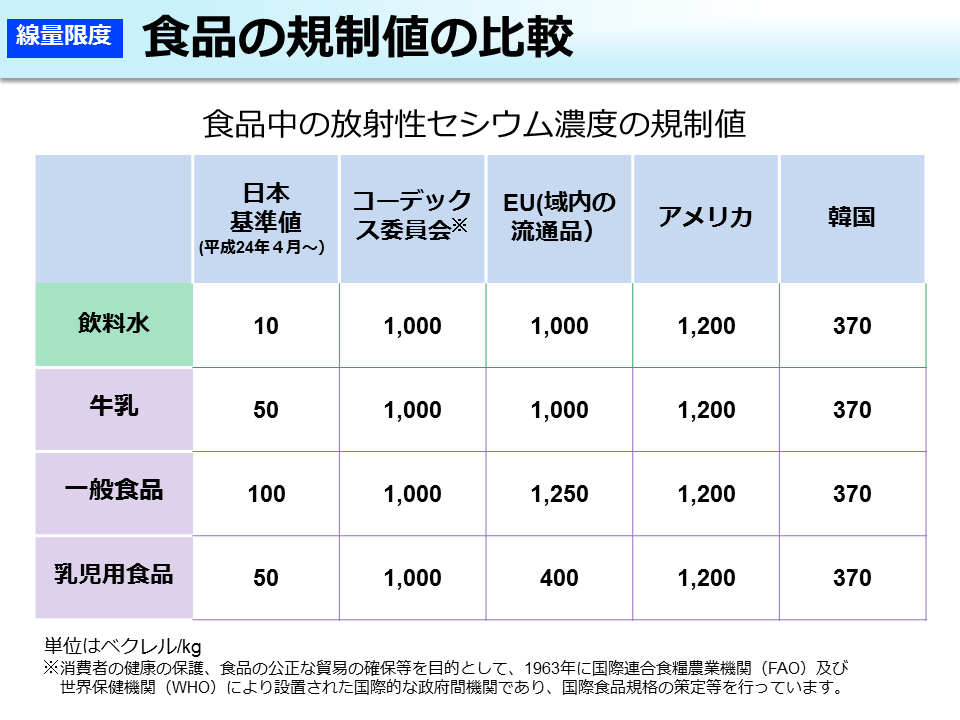

前原子力規制委員長田中俊一さんのロングインタビューが朝日新聞の2020年8月20日付朝刊に掲載されている。そこで「原発事故後、科学的合理性のない安全基準を政治判断で決めてしまったと批判していますね」と問われた田中さんは「放射性セシウムの食品流通基準が、国際基準の10倍厳しくされてしまった。国際的には、チェルノブイリなどの実態を踏まえて、一般食品は1キログラムあたり1千ベクレルの基準で十分だとしています。日本も最初は500ベクレルだったんです。ところが政治に引きずられて、100ベクレルに下げた。専門家の判断が政治から独立していなかったというしかないでしょう。それが、福島の農業や漁業の再生の大きな妨げになっています」と答えている。

以下の表を見ると、確かに日本の基準は飛び抜けて厳しい。

放射線による健康影響等に関する統一的な基礎資料(平成28年度版)から

放射線による健康影響等に関する統一的な基礎資料(平成28年度版)からこういう低い数値に決まったのは、「専門家の判断が政治から独立していなかったから」と田中さんは専門家を断罪するわけだが、そもそも「政治から独立した専門家の判断によって決めるべきだ」という前提が間違っていると思う。基準値には、さまざまに利害が対立する多様な関係者が多数いる。そこで大多数が納得する線を引き出さなければならない。それはまさに政治の仕事そのものだろう。

新型コロナの対応については「専門家のアドバイスを受けて政治が決める」というフレーズが何度も繰り返され、そして当の専門家からも「科学者が決めるのではない。そこは出過ぎないように気をつけた」という声が出ていた。国としての方針を決めるのは政治の仕事であり、科学者に求められるのはアドバイザーとしての役割である。これは民主主義社会の基本だ。政治と科学のコミュニケーションが日本では乏しいなど問題点はさまざまあるものの、基本となる役割分担ははっきりしている。

さて、当時の社会の雰囲気を思い起こしてみたい。2021年2月に出た「福島原発事故10年検証委員会 民間事故調最終報告書」(一般財団法人アジア・パシフィック・イニシアティブ)では、

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください