その重要性への認識が日本でもっと広まってほしい

2021年04月13日

shutterstock.com

shutterstock.com

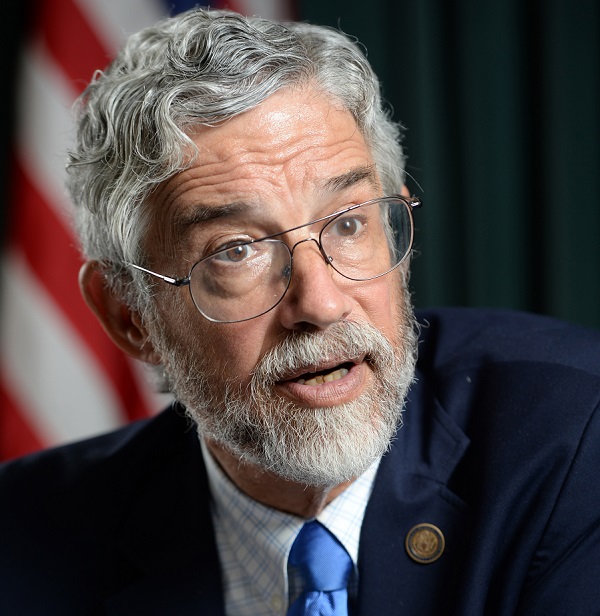

ジョン・ホルドレン博士=2015年10月5日、東京・米国大使館

ジョン・ホルドレン博士=2015年10月5日、東京・米国大使館2015年4月に開催されたAAASの講演会での博士の言葉を記憶とメモを頼りに再現すれば、「科学の知見が政策決定に決定的な役割を果たすこの時代に、サイエンスリテラシーはデモクラシーの健全性に必須である」という趣旨である。科学が民主主義にとってなくてはならないという視点は、浅学の身には新鮮な驚きであった。

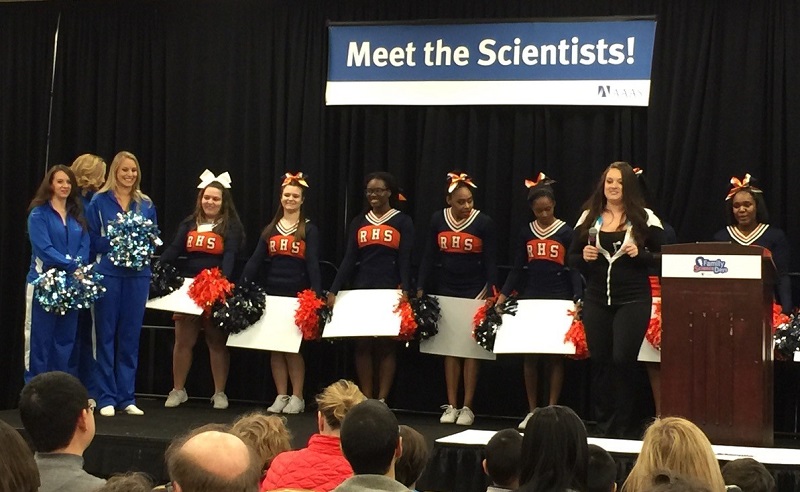

アメリカ科学振興協会(AAAS)の「USA Science & Engineering Festival 」の一場面。AAASではこうした楽しい催しも多数企画される=2016年2月、米国DC近郊

アメリカ科学振興協会(AAAS)の「USA Science & Engineering Festival 」の一場面。AAASではこうした楽しい催しも多数企画される=2016年2月、米国DC近郊サイエンスリテラシーの定義は様々あるようだが、本稿では

(1)科学的な知識を持っている

(2)科学的な手法を理解している

(3)科学的な知見や手法を他人に伝える能力を持っている

を含む概念として話を進める。ただし、筆者を含めて全ての科学者がこれらの3要素を持っているわけではないことを初めにお断りしておきたい。

あなたの研究は何の役に立つのか、と問われた経験は、すべての研究者に共通のものであろう。最近では、

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください