世間を相手に「平場」のトーク、ボトムアップ目線で社会批判

2021年08月09日

ぼくは益川さんとコンビを組んでいた――そんなことを私が言ったら、僭越の極みとたしなめられるに違いない。7月23日に81歳で死去した京都大学名誉教授の益川敏英さんは2008年にノーベル物理学賞を受けた人。コンビの相方を名乗れるのは、かつての共同研究者であり、ノーベル賞の共同受賞者ともなった小林誠さん(高エネルギー加速器研究機構特別栄誉教授)くらいだろう。

朝日地球環境フォーラム2012で対談する益川敏英さん(手前)と筆者=2012年10月15日、東京都港区

朝日地球環境フォーラム2012で対談する益川敏英さん(手前)と筆者=2012年10月15日、東京都港区

2010年ごろは、益川さんの人気絶頂期。ノーベル賞受賞のニュースで学者らしくない愛嬌をふりまいたことが、人々の脳裏に焼きついていた。だから、私の古巣である朝日新聞社をはじめ、あちこちの団体から講演依頼が殺到したのだ。とはいえ、本人はバリバリの素粒子物理学者。それも理論家だ。開口一番、「クォーク」だの「対称性の破れ」だの耳慣れない言葉が飛び出して、講演は難解を極めるのではないか。主催者が、そう恐れても不思議はない。だから、私に声がかかったのだ。科学記者なら専門用語をかみ砕いてくれるだろう、話が専門領域に深入りすれば軌道修正してくれるだろう――と。

だが、その心配は無用だった。益川さんには話題を自分の専門に引き込もうとする野心がまるでないのだ。相方は、話の流れが主催者の意向に沿うように水を向ければよい。益川さんは、科学の話であれ、教育の話であれ、環境保護の話であれ、なんでも歯切れよく語ってくれた。

たとえば、科学についてはどうか。若手研究者の働き口がないという話題なら、最初に志した専門にこだわらず、途中からでも「こっちのほうがおもしろい」と思う分野に方向転換できる制度があればよい、とズバッと言う。巨大科学に巨費がかかるという話題になれば、プロジェクトの研究者は世界中を行脚して賛同者を集め、その人数がある水準に達したら研究費をもらえるようにしてはどうか、と提案する。いつも感心するのは、壇上にいても講演者の目線にはならず、平場(ひらば)にいる感じで話をすることだ。こういう話しぶりの科学者は、そう多くはいない。

ノーベル賞の受賞を記念して開かれた講演で、学生を前にユーモアを交えながら話す益川敏英さん=京都大学、2008年10月8日

ノーベル賞の受賞を記念して開かれた講演で、学生を前にユーモアを交えながら話す益川敏英さん=京都大学、2008年10月8日会話をしていて私が気づいたのは、益川さんの胸の内には、いろいろな立場、いろいろな階層の人が自由にものを言い合う風通しの良い社会が理想像としてある、ということだ。その理想像と現実社会とのズレを意識しながら、ボトムアップの提言をする。これが、益川流の社会批判だと言ってよい。1940年生まれ、多感なころに戦後民主主義の空気をいっぱい吸ってきた人だからこそできたことだろう。

京都産業大学の益川敏英さんの研究室。壁には、天井まで専門書がびっしりと並んだ=2008年9月

京都産業大学の益川敏英さんの研究室。壁には、天井まで専門書がびっしりと並んだ=2008年9月・コーヒーの話……ご本人はモカがお気に入り。次いでブルーマウンテン。ノーベル賞の受賞研究を発表した京大助手時代は、通勤ルートの京都・三条四条界隈にお気に入りの喫茶店があり、朝方、そこでコーヒーを味わいながら論文に目を通した(主催者に頼んで対談中にコーヒーを出してもらったこともある)。

・音楽の話……クラシック音楽のファン。とくに好きなのはブラームス。

・本の話……とにかく読書好き。本代で「小遣いの7分の6」が消える。数学書、歴史書、小説を読む。

・日課の話……なにごともマイペース。東京出張のときは、都内の予定が何時からであっても、京都駅ではいつも早朝同時刻の列車に乗る。東京に着いてからは約束の時刻まで書店で立ち読みしたり、気に入った本を買い込んで喫茶店で読んだり。本に夢中になって遅刻、「早く着きすぎて遅れました」と弁解したことも――この話には、そんなオチもついた。

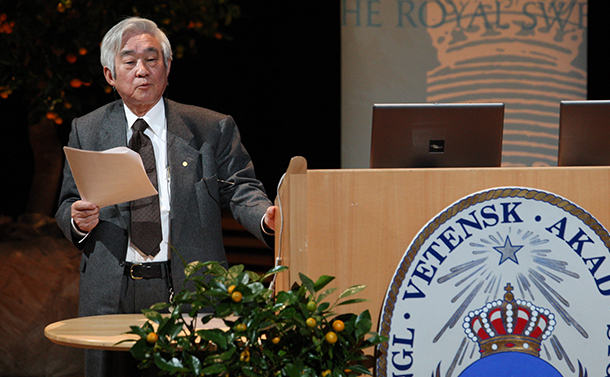

ノーベル賞受賞講演で日本語で自身の生い立ちと研究について語る益川敏英さん=2008年12月8日、ストックホルム

ノーベル賞受賞講演で日本語で自身の生い立ちと研究について語る益川敏英さん=2008年12月8日、ストックホルムこのネタにもオチがある。東京出張時の書店探訪では、洋書売り場で立ち読みすることが多い、というのだ。専門分野の原書を1冊、立ち読みだけで完読したという武勇伝も聞いた気がするが、私の手もとにその記録は残っていない。益川さんによれば、英語でもっとも苦手なのはヒアリング。読むほうは「漢文を日本語として読むのと同じ読み方」で、難なくこなしているという。

益川さんは、どうして英語をしゃべらなかったのか。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください