科学の声を聞かずに、日本人の出せるCO₂は残り4年分になった

2021年08月26日

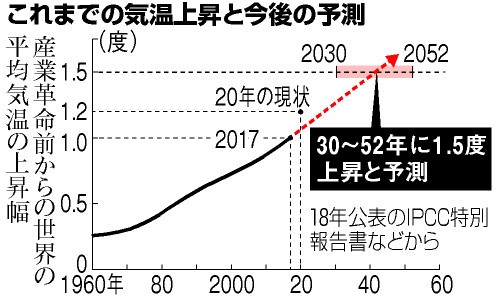

8月9日、IPCC第6次評価報告書(AR6)第1作業部会(WG1)報告書が発表された。この報告書に対して、国連のグテーレス事務総長は「人類に対するコード・レッド(Code Red)」と述べた。

IPCC第6次評価報告書(AR6)のサイト

IPCC第6次評価報告書(AR6)のサイトこの「コード・レッド」という言葉を日本の一部のメディアは「赤信号」と訳しているが、これは誤訳だ。「コード・〇〇」は医療業界の隠語であり、病院内などで使われる色別注意信号の一つで、患者に不安を与えないために使用されている(テレビで「コード・ブルー」という医療ドラマもあった)。「コード・レッド」は「院内で火災発生」という意味で、まさに「地球が火事になっている」という意味が込められている。

では、この「コード・レッド」は何が書かれているのか。そもそも報告書は信頼できるのか。本稿では、AR6の作成プロセスや内容を紹介することで、この報告書に込められた科学者たちからのメッセージを伝えたい。

IPCC報告書とは IPCCは、Intergovernmental Panel on Climate Change(国連気候変動に関する政府間パネル)の略だ。地球温暖化などの気候変動問題に関して、科学的、技術的、社会経済学的な見地から包括的な評価を行う組織として、1988年に国連環境計画(UNEP)と世界気象機関(WMO)により設立された。自然科学的根拠を議論する第1作業部会(WG1)、影響・適応・脆弱(ぜいじゃく)性を議論する第2作業部会(WG2)、対策を議論する第3作業部会(WG3)に分かれており、今回発表されたのはWG1の報告書だ。

多くの人は、IPCCは研究をする組織だと誤解している。確かに、各国政府を通じて推薦された数百人の科学者及び専門家が参加している。しかし、彼らに与えられたタスクは研究ではなく、5~6年ごとにその間の気候変動に関する科学研究(査読という厳しいプロセスが通った論文のみ)から得られた最新の知見を整理することだ。なので、IPCCが新たな科学的問題を研究して、それを発表したりするようなことはしない。また、科学者の中で意見が分かれている論点に関しては、どの程度意見が分かれているかも報告書の中で定量的に示している。

その「最新知見の整理」のプロセスは極めて透明だ。報告書は合計で約3千ページに及び、1万4千以上の科学論文を参照している。第1次ドラフト、第2次ドラフト、最終ドラフトの三つが100人以上の執筆担当者によって順次作られ、それぞれの過程で世界中の研究者や政府関係者が細かくレビューコメントをつけることができる(研究者であれば、ほぼ誰でもレビューできる)。

AR6の場合、具体的には合計で7万件以上のレビューコメントが付けられ、その一つ一つに執筆担当者は丁寧に返事を書いている。そして、それらはすべて公開されている。おそらく、これ以上のオープンなプロセスは考えられない。

このようなプロセスを経た報告書は、温暖化と人為的な影響との関連性を「疑う余地はない」という強い言葉で表現した(前回の報告書では95%以上の確率で確かだとしていた)。

頻発する山火事の消火作業をするヘリコプター(shutterstock.com)

頻発する山火事の消火作業をするヘリコプター(shutterstock.com)有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください