若者を海外へ、組織や国を超えて飛び回る人材が日本を復活させる

2021年08月31日

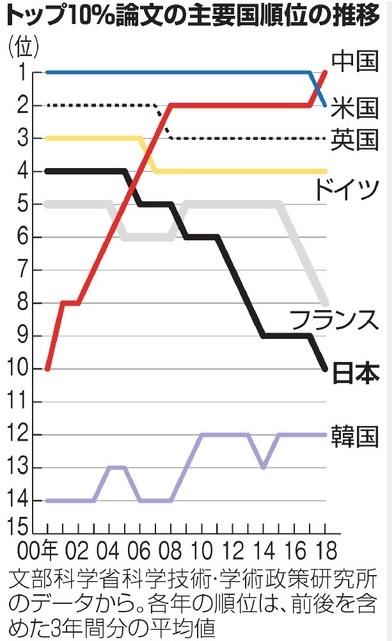

重要論文数の主要国順位

重要論文数の主要国順位イギリスの教育専門誌タイムズ・ハイヤー・エデュケーション(THE)が2020年9月に発表した「世界大学ランキング」を見ると、ベスト10は米英の大学が独占し、中国は20位の清華大学をはじめベスト100に6校が入っている。日本でベスト100に入っているのは36位の東京大学と65位の京都大学のみという惨状である。

日本の大学の研究力が低迷している最大の原因は、明治以降から脈々と続く、年功序列によるヒエラルキーが形成された縦型の研究室にある。私は長らくそう主張し改善を求めてきたが、私が知る限り未だに変わっていない。これは大学研究室だけでなく、日本社会全体の問題である。それを打ち破るには、若い人がどんどん海外に出るようにするべきである。若い人の活躍無くして日本の衰退は食い止められない。縦型社会の打破こそ、いま日本が実行すべき最重要課題である。

日本の大学の問題点は、准教授や助教、ポスドク(博士号を取得している研究員)といった若い研究者たちが、高齢の教授の手足となって論文を書くところにある。教授の下請けをしていれば、論文の共著者となり、それが実績とみなされる。こうして同じ研究室に居続けた者が、実績を積み上げたことになり出世する。

shutterstock.com

shutterstock.com文部科学省の学校教員統計調査によれば、日本の大学教員の自校出身者の割合は、全体平均で32パーセントである。これが国立大学教員となると42パーセントを超える。

スタンフォード、ハーバード、エールなどアメリカの有名大学の助教授(assistant professor)の自校出身採用率は、いずれも数パーセントにすぎない。比較的自校出身採用数の多いUCLAなどカリフォルニア大学9校の採用率を見ても22パーセントである。

そもそも米国では、大学の学部から大学院に進学するとき、あるいは大学院を修了してポスドクとして就職するとき、別のところに行くのが基本である。日本は90年代後半からポスドクを増やす政策を打ってきたが、「別のところに行くべし」という肝心の基本精神が根付かず、いつまでも同じ先生についている人が多い。こうして「縦型」の構造が温存されている。

米国オバマ政権でエネルギー長官を務めた物理学者のスティーブン・チュー博士(1997年にノーベル物理学賞受賞)は、

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください