植物の受精の謎を解いて、異種間交雑を起こす道筋が見えてきた

2021年09月23日

朝日小学生新聞の企画で、小学生たちに研究の話をしたことがある。「ドラえもんのウルトラミキサーのよう!」と興味を持ってくれた。ドラえもんが今も子供に夢を与えていることの嬉しさはさておき、何の研究の話か想像できるだろうか。

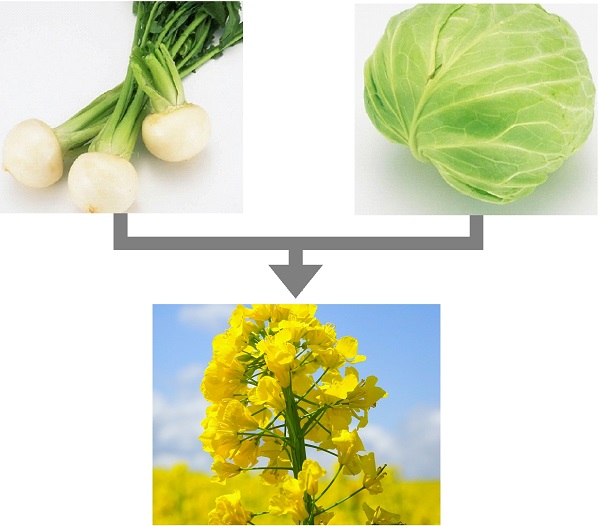

カブとキャベツの交雑により誕生した重要作物のセイヨウナタネ

カブとキャベツの交雑により誕生した重要作物のセイヨウナタネウルトラミキサーとは、たとえば犬と猫など、異なるものを合体させてしまう道具である。私が紹介したのは植物の話である。カブとキャベツ、これらは別種の植物であるが、種の壁を超えた交雑によりセイヨウナタネが誕生した。この新種は種子から油がたくさん採れ、食用油やバイオ燃料を得るのに重要な作物である。

他にも、木綿を得るためのワタや、多くの柑橘類など、別種の交雑により誕生した新種の作物が多く存在する。そもそも植物は動物に比べ、種の壁を越えた受精により、新種を作る能力が高い。どうして植物はそんな能力を持つのか、私たちはその謎解きを目指してきた。徐々に植物の受精のメカニズムが解明され、応用に向けた研究も進みつつあることを紹介したい。

20世紀に入ってからスイスで誕生したタネツケバナ属の新種の花=清水(稲継)理恵氏提供

20世紀に入ってからスイスで誕生したタネツケバナ属の新種の花=清水(稲継)理恵氏提供

交雑は、雄と雌による受精、つまり有性生殖の際に起こる。最初に地球に誕生した生物は、自分のコピーを増やすだけの無性生殖をしていた。しかし、現在は動物も植物も大半が有性生殖をしている。なぜ有性生殖が広まったのか、その理由として考えられている説の一つがウイルスなどの病原体との戦いに有利だったから、というものだ。

新型コロナウイルスを見てもわかるように、ウイルスはどんどん進化する。それに対抗するかのように、感染される生物の方も新しいタイプを生み出して生き残る。つまり、両方が進化の競争を続けることになる。「同じ場所にとどまるためには全力で走り続けなければいけない」という不思議の国のアリスに登場する赤の女王のセリフになぞらえ、「赤の女王仮説」と呼ばれる。

驚いたことに、受精において雄と雌の細胞が融合するための重要なたんぱく質が、ウイルスが細胞内に侵入するためのたんぱく質と起源が同じである可能性が最近の研究で示された。水平伝播と呼ばれる現象で、一方から他方へ遺伝子が移った可能性がある。どちらが初めかはわからないが、細胞とウイルスの激しい攻防がうかがわれる。

生物が生きていくのに必要な遺伝子のセットがゲノムである。ヒトには両親から受け継いだ2セットのゲノムがある。具体的には、遺伝子が乗った染色体が46本あるが、その全体が2セットのゲノムだ。塩基配列とよばれる染色体上の文字列のような情報を、一般的な文庫本の文字数で換算すると、約5万冊分にも及ぶとされる。受精を行う細胞である卵子と精子だけは特別で、半分の23本の染色体(1セット)しかなく、それらが受精すると再び46本になる。つまり、有性生殖によりゲノムを混ぜることができるのである。こうして、変化の速いウイルスに対抗する遺伝的多様性を生み出し、「同じ場所にとどまる」、つまり「種を存続できる」と考えられている。

しかし、種の存続には、望む相手とゲノムを混ぜることが重要である。生物には、同じ生物種間で受精を行い、異種との受精を阻む仕組みが存在する。先に述べたセイヨウナタネなどの誕生でみられる種間交雑は、その制御をかいくぐった、招かれざる相手との受精であり、実は種の維持においては危険である。

植物の受精は、花粉がめしべの先につくことで始まる。このとき花粉は花粉管という管をめしべの中に伸ばして卵細胞にたどり着く。どうしてそんなことが可能なのか? 1869年にめしべの中には花粉管をおびき寄せる物質があるのではないかという仮説が発表されたが、それが本当なのかは謎だった。140年たって、私たちはこの答えを見つけることに成功した。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください