行動の原理に則ったかかわりのススメ

2021年09月24日

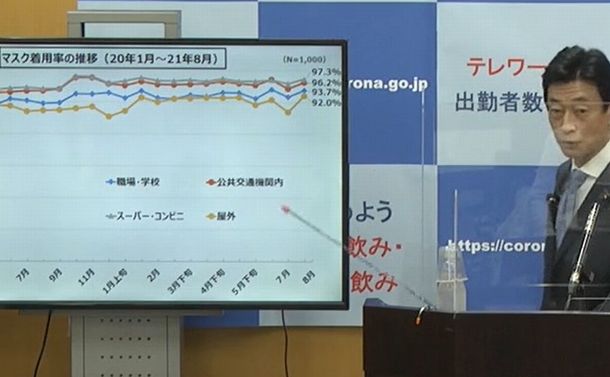

9月14日の西村康稔経済再生担当相の記者会見=政府インターネットテレビ

9月14日の西村康稔経済再生担当相の記者会見=政府インターネットテレビもちろん、私も出かけるときは必ずマスクを着用しているし、「飲み会」という単語は去年の春から私の人生から消え去っている。しかし、そうやって「3密」を避けるなど、政府や都知事に言われた通りに地道に頑張っている人に焦点が当てられて報道されることは、ほとんどないと言っていいだろう。

おおかた、ワイドショーなどで繰り返し映し出されるのは、都内の繁華街で、マスクもせずに、路上飲みをしている、いわゆる「ルール違反をしている」人ばかり。学校現場であれば、問題行動を起こす児童生徒に教師はつい目が奪われてしまい、「だめでしょう」「止めなさい」と注意をし続けるシーンとある意味似たようなパターンである。

こういう映像を流すということは、逆に「ああ、路上で飲めばいいんだ」というヒントとなってしまうことに気づけないのだろうか? 実は「適切な行動」や「当たり前にきちんと行動している」ことを、人間は見逃してしまう傾向がある。だが、そこにこそ、社会がプラスの方向に向かっていく鍵が隠されている。

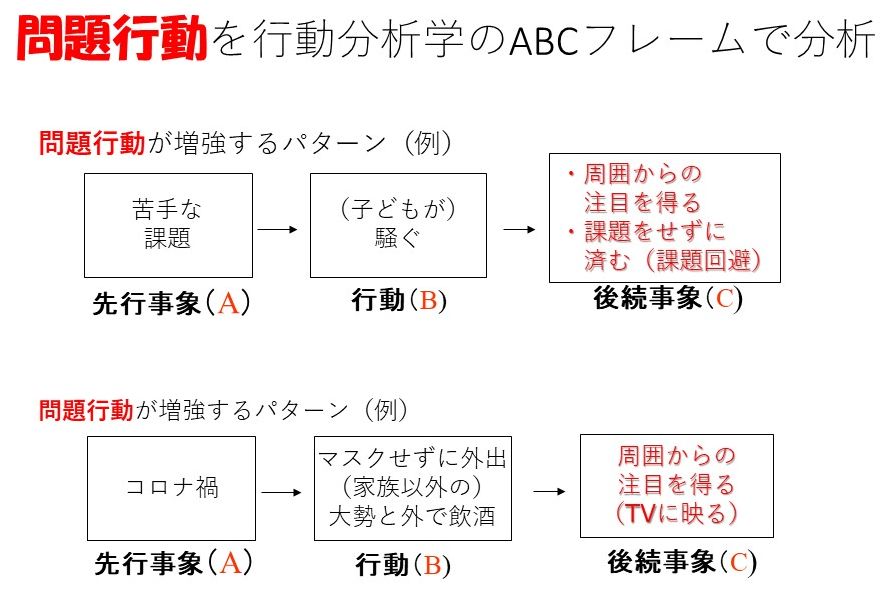

以前から、この問題行動ばかりがメディアで注目されることに対して、何とかならないか、と思っていた。それは、問題行動を減らすにはどうすればいいかの科学的なエビデンスがあるためだ。心理学の一分野の行動分析学の研究で、人間を含む生物個体の行動が現れる頻度を高めたり、低くしたりするのに様々な環境要因が関わっていることが明らかになってきている。非常に単純化した形ではあるが、この行動と環境との関係性を「ABCフレーム」で示したのが図である。

例えば、ある子どもの授業中に騒ぐ行動(B)がなかなか収まらないとき、その様子を行動の先行事象(A)と後続事象(C)とを含めて観察する。その子は苦手な課題を示される(A)と「騒ぐ」という行動(B)を起こす。その結果、先生を含めた周囲の人からパッと見られるなどの「注目が得られ」(C)、かつ「課題をしなくてすむ」(C)という成果が得られているとしたら、この子どもの「騒ぐ」という行動(B)はますます頻繁に起こるであろうことが予想される。つまり、行動はその直後に起きたことによって、その起こりやすさが決定されている――ということだ。

似たような状況は、日々の報道で多々見られる。問題とされる状況(行動)がテレビで映し出され、ある意味「多大なる注目」を得ることによって、その問題とされる状況が繰り返されかねないのである 。

学校でもまさに似たような状況が起きている。日本の学校には「ちゃんとできていて当たり前」という暗黙の価値観がまだまだ根強くある。騒いでいる子どもが先生に注意され「注目をたっぷり得ている」横で、おとなしく座って待つという適切な行動をとっている子どもがいても、褒められたり、注目されたりすることはあまりない。

今回の西村大臣の発言にあった、「きちんと頑張って適切に行動している9割の人々」が、まさにその「静かに座って待っていて注目されない」子どもたちと同じ状況なのである

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください