一昨年的中の筆者が予想! 異例の早さで実用化したmRNAワクチンの基礎研究が有力

2021年09月29日

今年もノーベル賞の発表が10月4日の医学生理学賞から始まる。

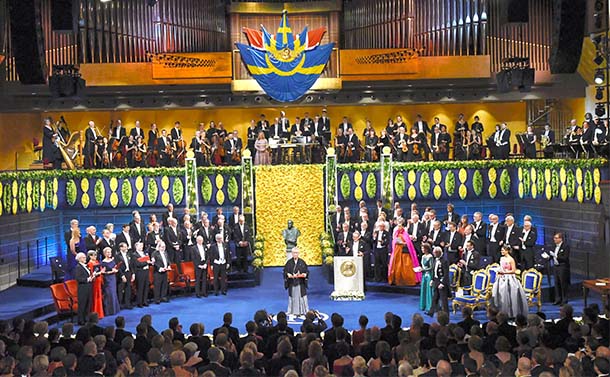

2018年のノーベル賞授賞式で、医学生理学賞のメダルと賞状を受け取った本庶佑・京都大特別教授。新型コロナの影響で今年の授賞式も昨年に続き受賞者の各国でメダルなどを手渡す形にする。

2018年のノーベル賞授賞式で、医学生理学賞のメダルと賞状を受け取った本庶佑・京都大特別教授。新型コロナの影響で今年の授賞式も昨年に続き受賞者の各国でメダルなどを手渡す形にする。いまのところ、日本で承認され使われている新型コロナウイルスワクチンは(1)米ファイザーとビオンテック、(2)米モデルナ、(3)英アストラゼネカとオックスフォード大学がそれぞれ開発した3種類だ。このうち、ファイザー、モデルナの2種類のワクチンは遺伝情報を伝える物質であるメッセンジャーRNA(mRNA)を使った新しいタイプのワクチンだ。このmRNAを使ったワクチンを実用化するため、長年にわたって基礎になる研究をしてきたのがカリコ氏とワイスマン氏だ。

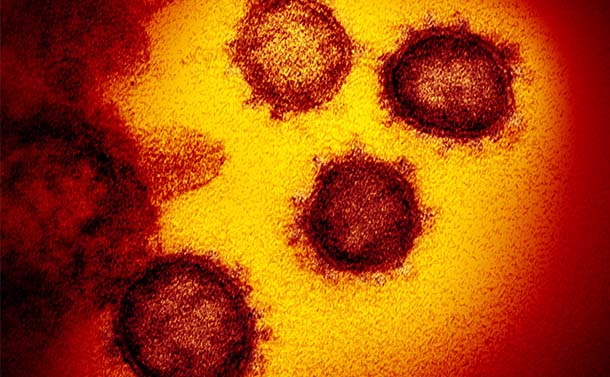

電子顕微鏡で見た新型コロナウイルス=米国立アレルギー・感染症研究所提供

電子顕微鏡で見た新型コロナウイルス=米国立アレルギー・感染症研究所提供たとえば、従来型のインフルエンザワクチンはワクチン株ウイルスを鶏卵の中で増殖させ、ウイルスを精製、不活化して作られる。このようなワクチンの開発では、効果が高いワクチン株ウイルスを選び出し、ワクチンの安全性と有効性を確かめるために長い年月が必要になる。

一方、mRNAワクチンは病気のウイルスの遺伝情報全体がわかれば、短い日数でワクチン候補を作り、工場で大量生産できる。モデルナの発表によると、昨年1月にはモデルナと米国立保健研究所(NIH)のチームがmRNAワクチン候補の遺伝情報となる塩基配列を作成。2月に最初の試作ワクチンを製造。3月には安全性を調べるために実際に人に接種する臨床試験が始まった。

mRNAとウイルス=shutterstock.com

mRNAとウイルス=shutterstock.comこのように新型コロナウイルス感染症の発生後すぐに開発ができたのは、ベンチャー企業であるビオンテックやモデルナがmRNAワクチンに関する技術の蓄積をあらかじめ持っていて、研究を重ねていたからにほかならない。

2008年設立のビオンテックと2010年設立のモデルナは、これまでmRNAを使ったインフルエンザワクチンなどの開発に取り組んでいた。新型コロナウイルス感染症が始まってすぐにワクチン開発をスタートする準備ができていた。

それでは、カリコ氏とワイスマン氏の貢献は何だろう。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください