高校生のロヒンギャ難民支援から考える

2021年10月26日

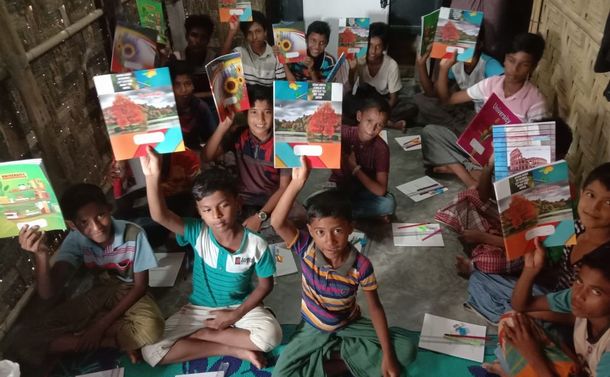

日本の高校生たちの募金で購入された文房具などが届いて喜ぶ、ロヒンギャ難民の子どもたち=ロモン君提供

日本の高校生たちの募金で購入された文房具などが届いて喜ぶ、ロヒンギャ難民の子どもたち=ロモン君提供募金を始めた高校生たちは、筆者が代表理事を務める一般社団法人インクルーシブ・アクション・フォー・オール(IAFA)のジュニアフェローだ。IAFAは、顔の見える国際協力や次世代育成、多世代交流を推進するため、2020年に有志によって設立された団体だ。ケニアやバングラデシュに教育支援物資を送ったり、ジェンダー平等・難民問題に関するシンポジウムや高校生向けのSDGsに関するワークショップを開催したりしている。

高校生たちは2021年2月くらいから「子ども募金」の準備を始め、学校のボランティア部に協力を呼び掛け、顧問の先生を通じて学校長の許可をとった。ポスターや三つ折りのチラシを作ったり、募金箱を用意したりして、6月末の3日間、学校をあげて募金活動を行った。当初は2万円の目標で始めたが、最終的には3万円を超える金額が寄せられた。

若い世代が関心をもって、何かできることはないかと活動している。ロヒンギャ難民の募金を行う高校生たちを見ながら、これからの社会に必要な「ソンダー」、誰もが人生の物語を持っていることに気付くということについて考えてみたい。

ロヒンギャ難民キャンプはいま、大変な状況になっている。ロヒンギャの人たちは、もともとミャンマーに住んでいた。しかし、1970年代後半くらいから迫害されるようになった。2017年には大虐殺が起き、現在70万人以上とも言われるロヒンギャが隣国であるバングラデシュ側に逃れてきた。国際連合やNGOが難民の生活上の支援に入っていたが、2020年に入って新型コロナウイルス感染症が世界的に流行してからは、食糧や生活物資の供給は続けられたものの、教育の提供は完全に止まってしまった。

このような状況の中、ロモン君たち20歳前後のロヒンギャの若者が中心となって「ロヒンギャ学生団結権利」(Rohingya Student Unity Rights)という団体を作り、2020年9月から、小学生くらいの小さな子どもたちに、ビルマ語や英語、算数を教える学びの場を提供してきた。

筆者がロモン君とオンライン上で出会ったのは、ちょうどそのころだった。難民キャンプの様子を知り、過酷な環境の中で少しでも学びや楽しみが見つけられる場があるといいなと思い、ささやかな寄付をしつつ応援してきた。けれど、現実は厳しく、ロヒンギャ難民を次々と試練が襲った。

燃えさかる炎=ロモン君提供

燃えさかる炎=ロモン君提供 洪水に見舞われたロヒンギャ難民のキャンプ=ロモン君提供

洪水に見舞われたロヒンギャ難民のキャンプ=ロモン君提供2020年末くらいから、バングラデシュ政府は、増え続ける難民対策として、バシャンチャール島に大規模な難民のための住宅を造った。しかし、住宅が建てられたのは低地で、台風や津波の危険性のある島へ、難民たちは行きたがらず、ロモン君によれば、強制的に島に連れていかれる家族などもいたという。

2021年3月には、キャンプで大規模な火災が起こった。この火災で難民たちが暮らすシェルター約1万棟が灰となり、11人が亡くなったという。生活用具も大半が失われた。そこでIAFAでは、緊急支援として寄付金を送り、家が焼失したキャンプの人々のために、床や地面に敷くゴザや食器類を現地の協力者に購入してもらった。

やがてモンスーンの季節となり、7月末から8月にかけて1週間で700ミリメートル以上の雨が降り、キャンプは洪水で水浸しになった。ロモン君が家族と暮らすビニールシートで覆われた竹製のシェルターにも水が迫ってきた。ミャンマーから逃れてきて4年近く、雨が降るとしばしば水びたしになったが、ここまでの洪水は初めてだった。雨は激しさを増し、2~3時間のうちに急激に水位が上がって、場所によっては大人の胸の高さとなり、多数のシェルターが押し流され、約2万4000人の難民が家と所持品を失った。ロモン君一家も、小さい子どもを抱っこし、身の回りの物だけを持って避難したが、本や文房具などはぬれるがままにせざるを得なかった。

こうしたロヒンギャの若者や子どもたちの置かれた苦境を知って、日本の高校生たちが始めたのが、「子ども募金」である。

彼らの、遠く離れた、まだ会ったことのない人たちのために行う活動は、どのような気持ちによって起こされているのだろうか。それは、あわれみというニュアンスのある慈善や、時として「してあげる」という要素を含むボランティアとは異なる何かだ、そんな直感があった。(この点に関して前回の論座で少し言及した)

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください