バイデン政権の「野心的」政策は成功を収めるか

2021年11月16日

日本の外交政策の実際の根幹は対米協調である。したがって日本の主要な政策への最大の外圧は米国の動向だ。気候変動政策も例外ではない。菅前首相が昨年10月の所信表明演説で「2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする」として脱炭素社会を表明した背景には、ジョー・バイデン大統領候補(当時)の気候変動政策に関する野心的な選挙公約があったとの指摘もある。

バイデン大統領は2021年1月に就任以来国内外で積極的な気候変動政策を展開している。英国で開かれ11月13日に閉幕した国連気候変動枠組み条約第26回締約国会議(COP26)での米国の存在感は大きかった。

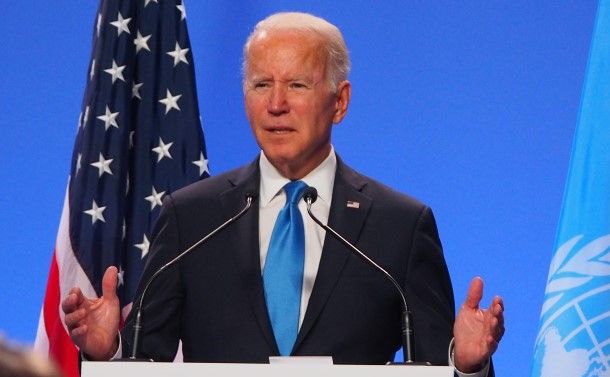

COP26への参加を総括して記者会見する米国のバイデン大統領=2021年11月2日、英グラスゴー

COP26への参加を総括して記者会見する米国のバイデン大統領=2021年11月2日、英グラスゴー一方、米国内では上下両院での民主党・共和党の議席が拮抗(きっこう)していること、そして民主党内でも化石燃料産業の支援を受けているジョー・マンチン上院議員(ウェストバージニア州)の存在などもあり、気候対策関連法案の成立は困難を極めている。

本稿ではバイデン大横領就任以来の米国の気候政策の展開を振り返り、その含意を考える。

バイデン大統領は気候変動対策への真剣さを示すべく、10月31日からのCOP26を含む欧州歴訪に十数人の閣僚級を引き連れて参加した。COP26冒頭の首脳級会議での演説で、途上国支援の強化(途上国の気候変動対策に毎年30億ドルを拠出)や気候変動対策の包括的な政策を発表し、国際気候政治での米国の指導力発揮に強い意欲を示した。さらに、2030年までに2020年比でメタンガスを30%減らす取り組み(欧州や日本を含む100カ国近くが既に参加表明)に、より多くの国の参加を訴えた。

会談を終えた米国のケリー気候変動担当大統領特使(中央)と中国の解振華・事務特使(右端)=2021年11月13日、英グラスゴー

会談を終えた米国のケリー気候変動担当大統領特使(中央)と中国の解振華・事務特使(右端)=2021年11月13日、英グラスゴーまた11月10日には、ジョン・ケリー米気候変動問題大統領特使と中国の解振華気候変動担当特使が会談し、「2020年代の気候行動強化に関する米中グラスゴー宣言」を発表した。宣言では米中が2020年代の今後10年間で「気候変動の危機に取り組むことを約束する」ことを表明し、パリ協定の目標達成のための協力を強化し対策を加速させるとし、メタンや石炭削減、森林保護など気候変動対策での協力策を盛り込んだ。政治・経済や人権など多くの分野で対立する米中が、気候変動では協調する姿勢を示したものといえる。

このほか、アル・ゴア元米副大統領は11月5日の演説で、温暖化対策で進展は見られているものの、各国が確約を実行しなければ悲惨な結果が待ち受けていると警告。またバラク・オバマ元大統領も11月8日の演説で、世界は将来的な気候変動の大惨事を回避するのに「必要な段階に全く到達できていない」と述べ、特に気候変動に取り組む若者に呼びかけ「怒りを持ち続けて」変化をもたらすために政治的圧力をかけるよう呼びかけた。米国議会からはナンシー・ペロシ下院議長を団長とする22人の国会議員団や、超党派国会議員団も参加している。

このようにCOP26での米国の存在感は顕著で、まさに米国が気候政治の中央舞台に戻ってきたかのようである。

気候危機が世界的に深刻化する状況の下、バイデン大統領は就任以来、気候変動対策に積極的な手を打ってきた。ホワイトハウスと全省庁をあげた強力な執行体制が構築され、すべての閣僚が気候変動を優先した取り組みを行っている。多国間国際協調の舞台にも復帰し、気候リーダーズサミット、G7/G20サミットなどでも指導力を発揮している。またケリー大統領特使は中国などに精力的な働きかけを行うなど、積極的気候外交を展開している。ただし本格的気候変動対策の実現のためには、議会で法案や予算を成立させることが必要であり、与野党勢力が拮抗している現状からその推進には大きな困難が予想される。

ドナルド・トランプ前大統領(在任2017年1月~2021年1月)は、気候科学を真っ向から否定し、パリ協定から脱退し、途上国の気候変動対策を支援する「緑の気候資金」(Green Climate Fund)への拠出をとりやめ、再生可能エネルギーの拡大を敵視して石炭産業の復興を目指した。そしてオバマ政権時代の気候規制を骨抜きにし、脱炭素化の潮流を遅らせた。しかしながらこのような大統領の動きが逆に気候危機に対する米国内外の多くの国や自治体、市民社会や産業界などをパリ協定のもとに結束させた。

2021年1月に就任したバイデン大統領は、就任初日にパリ協定の復帰文書に署名し、2月19日には米国はパリ協定に復帰した。そして政権発足当初から気候問題が最優先課題であることを明確にする一連の行動をとった。キーストーンXLパイプラインを取り消し、政府全体として気候政策を優先し、気候への配慮をすべての関連政策分野に統合することを指示する一連の大統領令を就任1週間目の1月27日に発表した。

大統領令では、2050 年までに「ネット・ゼロ」(CO₂純排出ゼロ)という野心的目標を掲げ、「遅くとも2035年までに炭素汚染のない電力部門を実現する」とした。

これまで米国での気候変動問題の政治的優先度は高くはなかった。しかし、バイデン大統領は、気候変動を政権の4大優先政策課題(①新型コロナウイルス対策、②経済再建、③人種的公平性、④気候変動)の一つに掲げ、2021年4月22~23日には「気候変動リーダーズサミット」を主催し、全世界の温室効果ガス排出量を2050年までに実質ゼロにするという目標に向け世界をリードする意気込みを示している。

大統領選での選挙公約では、①50年までに経済全体で温室効果ガス(GHG)排出の実質ゼロを達成、②持続可能なインフラとクリーンエネルギーに多額の公的資金を投入、③35年までに発電分野からのGHG排出ゼロを達成、などを掲げていたが、これらの実現を順次目指している。

このようにバイデン大統領の気候政策の方向性は野心的に見えるが、果たして成功を収めることができるのだろうか?

2021年4月の気候変動リーダーズサミットはオンラインで開催され、世界各国40人の首脳などに加え、企業や市民社会のリーダーも参加した。多くの主要国・地域がパリ協定の目標とする地球の平均気温を1.5℃に抑えるとの共通認識を確認し、2030年の温室効果ガス排出削減目標強化を約束した。ただし最大の排出国の中国は新たな削減目標を示さなかった。サミットの結果、COP26に向けた国際協力の機運が高まり、脱炭素市場を巡る国際競争の幕が切って落とされたのである。

気候変動サミットで中国の習近平国家主席が映し出された画面(右)を見る米国のバイデン大統領(左)=2021年4月22日、米国務省ウェブサイトの中継動画から

気候変動サミットで中国の習近平国家主席が映し出された画面(右)を見る米国のバイデン大統領(左)=2021年4月22日、米国務省ウェブサイトの中継動画から就任以来のバイデン大統領の気候変動対策はどのように評価できるか。明らかなことは、その気候変動対策公約は過去のどの大統領と比較しても野心的であることだ。その背景には、アメリカ全土において森林火災、熱波、ハリケーンなどによる被害が顕著になっていることに加え、社会的不公正と格差の存在も大きく影響している。

そして閣僚およびホワイトハウスの人事に如実に反映されているように、公約実現に向けて政府あげての一体的アプローチを取ろうとしている。ケリー元国務長官を気候大統領特使にあて国際交渉をリードし、ジーナ・マッカーシー元環境保護庁長官を大統領補佐官として国内政策調整にあたらせるなど、ホワイトハウスと全省庁をあげた強力な執行体制を敷いている(『バイデン政権における米国気候政策に関する楽観的な展望』、マーク・エルダー〈2021〉を参照)。

また、政治的な実現性や戦略性を重視し、当初は広範な行政機関による規制(例:命令)によって実効性を高め、雇用や生活改善に焦点にあて、国民の支持を得ようとしてきた。

ただし法律の変更を伴う気候政策の実現可能性は低い。新法成立には、上院で過半数を超える60票が必要とされるからである。現在、上院は民主党50、共和党50と拮抗し、カマラ・ハリス副大統領が同数票の決定権限を持っているため、民主党がわずかに多数派となっている状況だ。したがって新法成立には少なくとも共和党から10票を確保することが必要となるが、その可能性は非常に低い。一方、新しい予算は上院の単純多数決で可決されるため、その成立ははるかに容易である。そのため、近年では、大きな政策変更は予算立法でしか実現されていない。この手続き上のメカニズムは「財政調整」と呼ばれている。

ただ、議会審議は難航している。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください