コロナ禍の先へ 東京中心ではなく自らの目で気づこう「地方の誇り」

2021年12月04日

呉羽丘陵からの立山連峰の眺望=『立山の賦』から

呉羽丘陵からの立山連峰の眺望=『立山の賦』からコロナ禍の長期戦の先に、揺り戻し、あるいは再成熟とでも言うべき新しい時代が到来するものと私は楽観している。デジタル化は止まらないので再成熟化は以前に戻ることではあり得ないが、それが何かは私には予想できない。ただ、その場合、論理は飛躍するが、アカデミズムの世界においては「人文学と自然科学の境界を越える知識の拡大」、社会においては「地方の自立」などが改めて大きな要素になるのではないかと予想し、期待している。

このような問題意識を駆動力に、多くの関連分野の研究者の助力を得て、この11月、『立山の賦 地球科学から』を富山の出版社桂書房から出版させて頂いた。

『新しい世界史へ』(羽田正、岩波新書、2011)向かおうという時代に「何故立山なのか?」と疑問を感じる人は多いかもしれない。しかし『新しい世界史へ』は、非ヨーロッパ世界の文明の豊穣(ほうじょう)さを認識し、ヨーロッパ中心史観への異議申し立ての書である。

この本を読んだとき、国内でも同様のことが当てはまるのではないかと思った。都(古代においては平城京や平安京、現在にあっては東京)中心史観の土台の上に築かれた大地と人の歴史観が地方の自立の足かせになっているような気がしたのである。

著書『立山の賦 地球科学から』(桂書房、2021)

著書『立山の賦 地球科学から』(桂書房、2021)それは『立山の賦 地球科学から』の背景の一つとなった。同書の中の幾つかを素材に、コロナ禍の先を睨(にら)んでささやかな問題提起を行いたい。

同書では、立山を空間的基軸に限定し、古生代から2011年東日本大震災後の地震活動までの大地と人の通史を目指した。通史と言ってもすべてを満遍なく語る能力は持たないので、次の4点に大きな比重をかけた通史らしきものである。

(1)小竹(おだけ)貝塚(富山市呉羽)の標高の謎などを素材に地球科学から考古学や古代史に架橋する試み

(2)大伴家持の立山の歌々を無視した伝統的な歌論への異議

(3)関連分野の多くの研究成果に基づく立山・黒部の第四紀隆起復元像

(4)2011年東日本大震災以降に飛驒山地周辺で生じた規格外の地震現象

まずは「大伴家持の立山の歌々を無視した伝統的な歌論への異議」について、語りたい。

1978年4月に創設された富山大学理学部地球科学教室の教員に採用され、私は東京から富山に移り住んだ。そこで、立山連峰の眺望の壮麗さ、剛毅(ごうき)さに圧倒され、毎日眺め続けた。

大伴家持が国守となって越中(現在の富山県。当時は能登も含む)の地に赴いたのは746年8月(天平18年7月)である。747年5月から6月(天平19年3月末から4月末)、家持は「越中三賦」と呼ばれる「二上山(ふたがみやま)の賦」「布勢の水海に遊覧する賦」「立山の賦」と、その反歌を詠んでいる。『立山の賦 地球科学から』はそこから採らせて頂いた。

早月川左岸からのぞむ3月中旬の立山連峰=『立山の賦』から

早月川左岸からのぞむ3月中旬の立山連峰=『立山の賦』から立山(たちやま)の 雪し消(く)らしも 延槻の 川の渡瀬(わたりぜ) 鐙(あぶみ)浸(つ)かすも

立山から流れ下る早月川の早春の雪解け水の流れは冷たく、そこに踏み入れた馬は思わぬ動きをし、そのため足を掛ける鐙を濡(ぬ)らしてしまった――という意味だ。私は、立山周辺の冬から早春に向かう一瞬を切り取った素晴らしい歌だと思った。このような季節感は奈良盆地にはない。他にも、越中在任中の家持の立山の歌々には心惹(ひ)かれるものが多い。

ところが、不思議なことに、『奥の細道』では、芭蕉は早月川や立山の眺望に一言も言及していない。曽良の同行記では越後との国境の境川から投宿した高岡まで晴れであったにもかかわらずである。夏は晴れていても空気がかすんで立山はよく見えなかったかもしれない。それなら「家持の神々しい立山が見られなくて残念」くらいの言及があっても不思議ではないのに,それすらないのは訝(いぶか)しい。芭蕉は他の場所では万葉集ゆかりの地に大きな関心を示しているので、家持の立山の歌々を知らないとは思えない。

現代まで下れば、万葉歌論として代表的な斎藤茂吉の『万葉秀歌』(岩波新書、第1刷りは1938)や西郷信綱の『万葉私記』(未来社、第1刷りは1970)も家持の立山の歌々への言及はほとんど無い。

私がこのような意見を述べると、「それはあなたの独りよがり。『万葉秀歌』や『万葉私記』で取り上げられないのは古代歌としての趣に劣るからだよ」と分別を述べる人もいた。

話は飛ぶが、黒部峡谷の関電黒部ルートの阿曽原近くの世界で最も若い花崗岩である黒部川花崗岩(かこうがん)体が分布している。吉村昭の小説で有名になった高熱隧道(ずいどう)はその中にある。最近の同位体年代学の成果では、黒部川花崗岩体は、直近80万年、10万年あたり700mから1000mで高速隆起していることが分かった。立山黒部アルペンルートでのGPSデータでは立山は10万年で400mほど、火山灰堆積(たいせき)物などの地質学的調査によれば早月川周辺を含む立山連峰の平野と境界部が10万年で100mほどの高速隆起していることを示している。

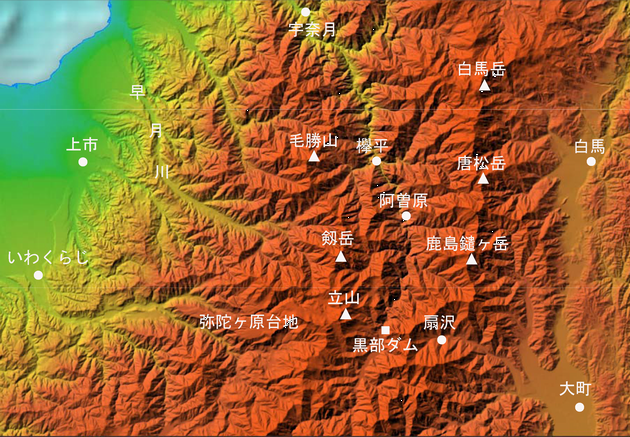

国土地理地図(電子国土Web)に著者が加筆

国土地理地図(電子国土Web)に著者が加筆このような地球科学の最近の研究成果をまとめていたとき、一気に視界が開けたような気がした

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください