足しげく日本を訪問し、若手の研究を支える

2021年12月07日

米国プリンストン大学上級研究員の真鍋淑郎さん(90)が、2021年のノーベル物理学賞を受けた。実は、受賞発表の1カ月前あたりに、ある新聞社の科学部の記者から、「今年は、大気海洋結合モデルにノーベル賞がでるらしい。それについては、誰が候補になるか?」と聞かれていた。その時に、最初に頭に浮かんだのは、真鍋淑郎博士であった。

ノーベル物理学賞受賞決定後の会見で、スピーチの前に外したマスクをたたむ真鍋淑郎さん=10月5日、米プリンストン大学

ノーベル物理学賞受賞決定後の会見で、スピーチの前に外したマスクをたたむ真鍋淑郎さん=10月5日、米プリンストン大学一般的に、全球規模の大気の運動や変化を記述する数値モデルの開発というものは、最初から最後まで一人で出来るものではなく、多くの人の努力と協力の結果による。そのような中でも、ぱっと真鍋さんの名前が浮かぶということは、やはり、真鍋さんがこの分野を先達として切り開いてきたことの証拠などであろう。それとともに、日本気象学会誌「天気」の「素顔」というインタビュー記事のタイトルに筆者が「世界のアイドル」と名付けたように、彼の明るく剽軽(ひょうきん)な性格と人なつっこさの故に、多くの人に好かれていることも理由として挙げられる。

ノーベル物理学賞には、気象学などは対象外であると考えられてきたように思う。物理学賞の対象となる研究は、真理の追究や新しい現象の発見であり、気象学は、発見された原理・原則を現実的な課題に応用してゆく応用科学と考えられてきたからであろう。しかし、真鍋さんが受賞発表時のインタビューの中で、「好奇心に導かれて」と力説していたように、基本的な法則は理解したと思っていた自然や環境の中には、まだまだ、数多くの秘密や真理が多く存在するのである。我々が目にしている自然現象の中に、解明を待っている真理が数多くあることに、改めて気づかせてくれたことに、今回の受賞の意義があろう。

真鍋さんは東京大学大学院で博士号を取得し、1958年に渡米。米国気象局やプリンストン大などで研究した。最先端の計算機を駆使し、二酸化炭素の濃度が高まると地表の気温が上がることを発見し、1960年代から次々に論文を発表した。ノーベル賞受賞発表時には「日本の社会になじめなくてアメリカに渡った」とも語っていた。しかし、決して、日本を見限っていたわけでもなかったと思う。足しげく日本を訪問し、東京大や気象庁などでセミナーを開き、欧米の情報を伝えてくれた。また、日本からの学生がプリンストンを訪問すると歓待をしてくれ、なにかと刺激を与えてくれたと思う。再三にわたり、「日本に数値モデル研究センターを設置すべきである」との意見を述べてくれていたし、日本に数値モデル研究センター(東京大学気候システム研究センター:CCSR)を作ろうとする我々の活動も支援してくれていた。

特に重要なことは、1997年10月、約40年ぶりに日本に戻り、科学技術庁(以下、組織名はいずれも当時)傘下の二つの特殊法人、宇宙開発事業団(NASDA)と海洋科学技術センター(JAMSTEC)による共同事業「地球フロンティア研究システム」の地球温暖化予測プログラムの領域長に専任として赴任してきたことである。だが2001年秋、気候変動予測のスーパーコンピューター「地球シミュレータ」が稼働する前に辞任した。

横浜市の地球フロンティア研究システムで話す真鍋淑郎さん=2001年10月29日

横浜市の地球フロンティア研究システムで話す真鍋淑郎さん=2001年10月29日この研究システムは、20年という期限を切った新しいタイプの研究組織として発足したが、六つの領域の中で領域長が専任なのは、システム長の松野太郎先生と真鍋さんの2人だけで、残りは、他の組織との兼任という布陣であった。新しい研究組織を作ろうとしている役所の人たちから見ると、「意欲的な研究組織を作ったのだから、今までの職を捨てて研究者は集まってくるはずだ」という思いがある。このようなときに、アメリカの職を辞して日本に帰ってきてくれた、ということは大きなインパクトを与えたと思うし、地球フロンティアの立ち上げ、展開に大きな力となったと思う。もちろん、真鍋さんのもとに若い研究者や大学院生が集い、大きな影響を与えたことは言うまでもない。しかしながら、日本の官僚システムとの付き合いはなかなか大変である。真鍋さんも相当に苦労されたことと想像する。

米国に戻っても、名古屋大学の客員教授として来日したりして引き続き日本の研究者への支援を行っている。今回のノーベル賞の受賞は、日本の社会に対し、温暖化研究や気候モデルの開発の重要性を明らかにし、日本の気候モデルの研究者や学生に大きな励ましを与えることとなった。これも、真鍋さんの日本に対する大きな寄与ということができよう。

真鍋さんの研究業績の本論に戻ろう。

「地球の気候は、どのようなメカニズムで決まっているのだろうか?」。これが最初の疑問である。気候といえば、温度と湿度あるいは降水量、言い換えれば、熱エネルギーと水の分布のことである。太陽からの放射エネルギーと地球からの放射エネルギーのバランスで地球の気候が決まっているという大筋は容易に想像できるが、地球から出ていく放射エネルギーや降水量は、大気や海洋などの運動による熱・水の再分配や雲・エアロゾルなどの影響を受けるので、具体的なことになるとはっきりと分からなくなる。このように様々な要因が関与している複雑な現象を解明する有力な手法が、数値モデリング手法による数値モデルの作成であり、結果を確認する数値シミュレーションなのである。しかしながら、複雑な現象を、そのまま訳のわからないままモデル化して計算しても、理解できない数字の山ができるだけであろう。真鍋さんの偉かったのは、物理的な考察に基づき根幹的な部分を抜き出してモデル化したことであろう。

それが、1次元放射対流平衡モデルである。地球は広く大きいので、まずは、地球全体を平均して考えることにする。太陽光が入ってきて、地球から赤外放射が宇宙に出ていく鉛直については、多くの層を考える。そして、放射過程を扱う放射伝達方程式と、温度分布を決定するエネルギー保存則を連立して数値モデルを作成したわけである。この時には、大気中の二酸化炭素や水蒸気、オゾンなどの放射に与える影響を考える必要がある。

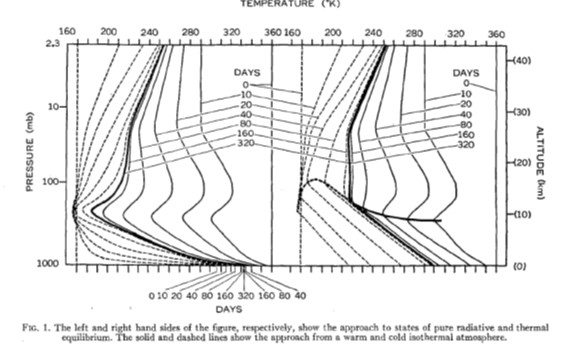

平衡状態に収束することを示す図。冷たい初期状態から出発したのが破線、暖かい初期状態から出発したのが実線で示してある。左側は、対流調節を入れない場合。右側は対流調節を入れた場合。対流調節を入れないと圏界面の高度が下がり、温度も非常に冷たくなっている。また、対流圏全体にわたって不安定な状態である。対流調節を入れると温度傾度は一定となり圏界面高度も上昇し、温度も高くなる

平衡状態に収束することを示す図。冷たい初期状態から出発したのが破線、暖かい初期状態から出発したのが実線で示してある。左側は、対流調節を入れない場合。右側は対流調節を入れた場合。対流調節を入れないと圏界面の高度が下がり、温度も非常に冷たくなっている。また、対流圏全体にわたって不安定な状態である。対流調節を入れると温度傾度は一定となり圏界面高度も上昇し、温度も高くなるこの点に関しては、東北大学の山本義一教授による研究の成果が重要であると思う。太陽放射や、二酸化炭素やオゾン、水蒸気量などは気候値を与えて時間積分を繰り返しながら計算するのである。この結果の一例を図に示す。

筆者がこの図を初めて見たときびっくりしたことを今でも覚えている。暖かい状態から出発しても、寒冷な状態から出発しても、同じ状態に収束してゆくことに驚いたのである。冷静に考えれば、平衡状態を考えているのであるから(平衡状態が一つなら)当たり前であるが、地球の気候の形成という大きな問題でそのような原理が成り立っていることに正直驚いたのである。

〈編集部注〉山本義一(やまもと・ぎいち)東北大学名誉教授、元日本気象学会理事長 気象学、特に大気放射学の世界的権威。大気中の赤外放射伝達の「山本の大気放射図」や人工衛星による赤外放射の観測から気温の「鉛直(重力の方向)分布」を求める解析法などを提案、「米国気象庁賞」を受賞。1980(昭和55)年没。※参考資料「故山本義一先生の御逝去を悼む」など

このような中で、大気の運動を考えないと、大気の鉛直の温度構造は、現実と異なってくる。大気の中層(高度5kmから10kmあたり)が、大きく冷えてくるのである。自然界では、このように上層が冷たくなると対流が起こり、下から温かい空気が運ばれてきて温度分布が緩やかになるのであるが、1次元というモデルの仕組みから、空気の運動を表現できない。そこで、空気の対流効果を表現する「対流調節」という仕組みを考えて現実的な温度分布を再現したのである。大気の運動の効果は、大気をかき混ぜて一定の温度の傾きを実現することであると見抜いて、それを表現するスキームを編み出したわけである。このように、自然の本質を取り出してモデル化するというのが、真鍋さんの特徴の一つである。

地球上での熱と水の再分配を具体的に表現するのが、3次元の大気大循環モデルである。同じようなものとして、天気予報を目的とする数値予報モデルがある。数値予報モデルは、現在に観測される観測値を初期値として短期間(1日から数日程度)の計算を行うもので、海面水温や地表面状態などは、観測された値や気候値を使うので、その変化を考えなくてもよいことになる。

しかし、気候を研究しようとなると長期間の時間平均を考えることになるので、長期間の時間積分を行う必要がある。この場合は、海面水温の変化や地表面の状態の変化などを考慮しなくてはならなくなる。そこで、真鍋さんは、様々な工夫を行い、積分を実行した。このような点でも、真鍋さんは、気候研究の道を切り開くというパイオニア的な役割を果たしたといえる。

例えば、地表面の取り扱いに関しては、「バケツモデル」というのを提唱した。地表面は、砂漠や森林、農地など多様である。それぞれの状態によって、太陽光の反射率や、水・熱のフラックス(交換量)が変化する。それを、地表面は一つの大きなバケツであり、地表面状態は、バケツの深さで表すとしたのである。湿地などは水をたくさん含むので底が深いバケツであり、砂漠などは、水を多く含まないので浅いバケツであると考えればよい、としたのである。

海洋の扱いは、海洋モデルを大気モデルと結びつけて、大気海洋結合モデルを構築することによって取り込むこととした。しかし、ここには大きな問題が存在した。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください