当時も今も共通する、政府の期待、発展に必要な要素

2021年12月07日

80年前の12月8日、太平洋戦争が始まった。戦争中の科学者たちは、何を思っていたのだろうか。当時の学者の言葉を調べていくうちに、基礎科学の重要性を強調する文章をみつけた。科学技術も科学者も戦争に動員され、自由な意思表示が難しいなかでの主張。その訴えは、現在にも通底する。

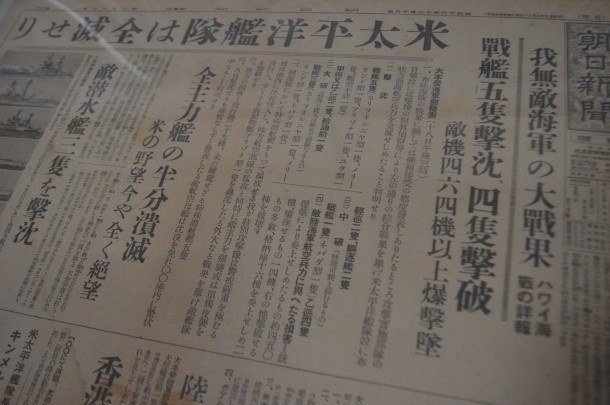

昭和16(1941)年12月7日(日本時間8日)、日本の真珠湾攻撃直後のアメリカ主力艦隊(帝国海軍撮影)

昭和16(1941)年12月7日(日本時間8日)、日本の真珠湾攻撃直後のアメリカ主力艦隊(帝国海軍撮影) 大本営海軍部が発表した真珠湾攻撃の戦果を伝える昭和16年12月19日付朝日新聞1面

大本営海軍部が発表した真珠湾攻撃の戦果を伝える昭和16年12月19日付朝日新聞1面戦争中の科学者の言動に関心を持ったのは、今年の夏に公開された『映画 太陽の子』がきっかけだ。旧海軍の委託で京都帝国大学が取り組んだ原爆開発のための「F研究」を題材にした映画だ。当時の日本での原爆研究は、旧陸軍の委託で仁科芳雄博士らが理化学研究所で行った「ニ号研究」がよく知られる。最先端の研究テーマに取り組むことへの興奮、甚大な威力の兵器の開発につながる研究をすることの葛藤、そして戦争に役立てているかの疑問。研究者たちのさまざまな思いが交錯する。

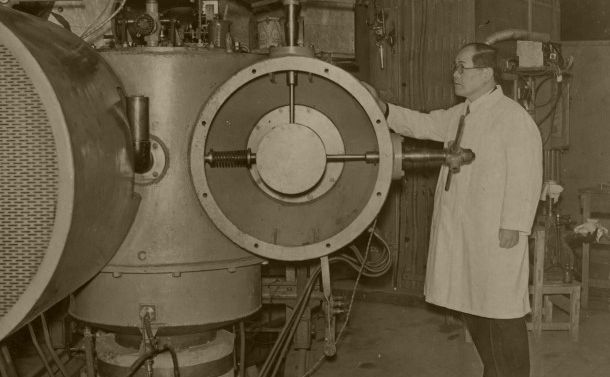

理化学研究所の核物理実験装置と仁科芳雄博士

理化学研究所の核物理実験装置と仁科芳雄博士書籍や当時の雑誌などを調べ、最初に目がとまったのは、真珠湾攻撃から5カ月後の昭和17(1942)年5月に発行された中央公論に書かれた仁科氏の「戦時下の基礎科学」という文章だ。国力を総動員して戦争を遂行した時代。軍事物資や食糧の増産など、生産に直結する技術や科学が求められている状況で、なぜ「基礎科学」なのか。

この文章で仁科氏は、基礎科学と応用科学について、電離層や電子顕微鏡の研究を引き合いに、科学と技術は相互に関係して進み創造されるもので、基礎科学、応用科学、技術の3者は一体であると説く。そのうえで、基礎科学は一般からの関心が薄く、「殊に今日のように戦争と直接の関係をもつ事物のみが重要視せられる時に於(お)いてその傾向が著しい」と言及、基礎科学の研究から人材やお金が減らされると、結果として応用科学、技術の進捗(しんちょく)を阻害する恐れがあると指摘した。日本は、官民の研究所や大学の研究室は欧米と比べると規模が貧弱で、これで科学を振興するのは無理。研究所の種類を増やすとともに、現存の機関の設備、人員、待遇、予算などの拡充が必要だとしている。

当時は生産への直接的な貢献が期待される状況であるにもかかわらず、切々と「基礎科学」重視を訴えていた。欧米の科学や技術の力を知る学者だからこその強い危機感のあらわれだろう。

仁科氏はまた、戦争と科学について、大戦果が「忠誠勇武なる将兵の精神力によって得られたものであることは議論の余地はない」と断った上で、精鋭なる装備があって猛訓練が実戦にものをいうとして、「日本魂のみを頼って居れば兵器や装備の点は二の次であるとして顧みないという議論を時々聞くことがあるが、これは危険なる独断である」と書いている。

軍部や世論に気を使ってか、「将兵の精神力」をたたえながらも、日本魂だけに頼ることの危険性もしっかりと指摘している。科学者が「精神力」に言及するのも意外だったが、それにクギを刺しているのも当時の言論環境に思いをはせると、よく書き、掲載されたと思う。有力な物理学者であった仁科氏は、「ニ号研究」を進めたように、国家にとっても欠かせない科学者であったことも、比較的自由な発言ができた背景かも知れない。ただ、基礎研究についての言及は、こればかりではない。

真珠湾攻撃の翌月、岩波書店の「科学」(昭和17年1月号)の巻頭に、(T)の書名で「科学の基礎研究」という文章が載っていた。ここでは、文部大臣からの「科学振興に関する具体的方法如何(いかが)」との諮問に対する科学振興調査会の答申を引用しながら、日本の科学について、世界の科学水準に比べれば遜色があり、国際情勢に対処するためには、研究者の待遇改善、人数や研究費の増加、研究施設の拡充や新設が必要だとしている。

3月号の巻頭は仁科氏の署名で「大東亜の再建と純粋科学」という文章がしたためられている。やはり基礎科学の重要性を指摘して、これまでの発展の源だった欧米との交流が戦争によって不可能となり、我が国で独自に創造しなければならず、欧米よりも人員も予算も少なく、科学者は数人前の努力をしなくては欧米に匹敵することは困難だとしている。ここでも、「猛訓練を続けて来た我が海軍将兵の覚悟」など軍の奮闘について言及、「戦争が済んで蓋(ふた)を開けた暁に我国(わがくに)の科学が著しく見劣りする」ようなことがあっては申し訳ないと、科学者も「奮励精進せねばならぬ」と結んでいる。

どういうかたちでの戦争終結を考えていたのだろうか。

この時代、科学者たちは、国威発揚の文章も書いている。「科学人」の昭和17年2月号には、「科学と精神力」という数学者の文章があった。米英に依存してきた科学に恥じ入ることない。潜水艦も飛行機も米国が初めて作ったが、初めて精神力を加えて活用したのは日本人で、日本の精神力があって初めて本来の性能を発揮し得た。3月号には、「日本人の優秀性」という特集で、医学、数学、測量の3人の専門家が、過去の偉人の業績を並べ立てて論じている。

どういう経緯で書かれたか不明だが、戦争を遂行するという時代背景のなかでは、意見表明の選択肢が限られていたのだろう。

京都大生の学徒出陣。拍手に送られ、隊列を作って校門を出る学生を、理学部助教授の藤波重次さんが昭和18(1943)年に撮影した

京都大生の学徒出陣。拍手に送られ、隊列を作って校門を出る学生を、理学部助教授の藤波重次さんが昭和18(1943)年に撮影した有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください