COP26から日本の脱炭素化を考える(上)

2021年12月13日

菅義偉・前首相を引き継いだ岸田文雄首相の外交デビューとなったのが英国・グラスゴーでのCOP26(国連気候変動枠組み条約第26回締約国会議:2021年11月開催)であった。議長国英国のジョンソン首相は、Coal(石炭火力の廃止)、Car(自動車の電気自動車〈EV〉化)、Cash(途上国への資金的支援の強化)、Tree(森林保全と植林)を四つの重要テーマとして掲げていた。本稿ではこのうちまず石炭火力の廃止について考察する。

我が国ではこれまで、脱炭素化に向けた国の野心的目標設定が立ち遅れ、カーボンプライシング(炭素税など)といった経済的刺激策も乏しく、石炭火力などに過度に依存してきたことなどから、脱炭素社会への移行に大きく立ち遅れてきた。

しかし世界では「脱炭素大競争時代」が始まっている。主要国では国の発展戦略としてゼロエミッション(脱炭素社会)を目指すことがスタンダードとなり、国や企業にとっては脱炭素が経済的生き残りの条件となった。

このような状況の下、2020年10月に菅内閣(当時)が脱炭素政策を長期成長戦略と位置づけ、脱炭素社会を国家目標の柱として明確に打ち出したのは画期的であった。その特徴は、気候変動対策を、利潤動機で経営活動を行う民間企業の制約要因ではなく、新たな投資と需要を生み出す成長要因としてとらえたことである。

その後産業界の雰囲気も大きく変わった。国際競争にさらされている国内産業界は、脱炭素の対応を急がざるを得ない。

例えば国内846社を対象とした調査によると、温室効果ガスの排出量を将来的に実質ゼロ以下にする宣言をした企業は267社(回答企業の31.6%)にのぼり、宣言企業のうち43社は2030年代までの達成を目標とし、産業界での脱炭素の取り組みが加速しているという(日経新聞2021年11月16日)。また、企業の気候変動への積極的な取り組みを示す指標ともいえる、TCFD(気候変動情報開示枠組み)、SBT(科学的目標設定枠組み)、 RE100(企業活動に必要な電力を100%再生可能エネルギーで賄うことを目指す枠組み)などの日本企業の参加社数は世界でも有数である(環境省の資料を参照)。

ただし、電力、鉄鋼、石油、セメントなど炭素集約型産業からの参加はほとんどない。またRE100参加企業においては、日本国内での再エネ電源の確保が困難なため、その実績は乏しい。

COP26会場の外でNGOがピカチュウの着ぐるみを着て、脱石炭に後ろ向きな日本に対する抗議を行った(2021年11月4日、英グラスゴー)

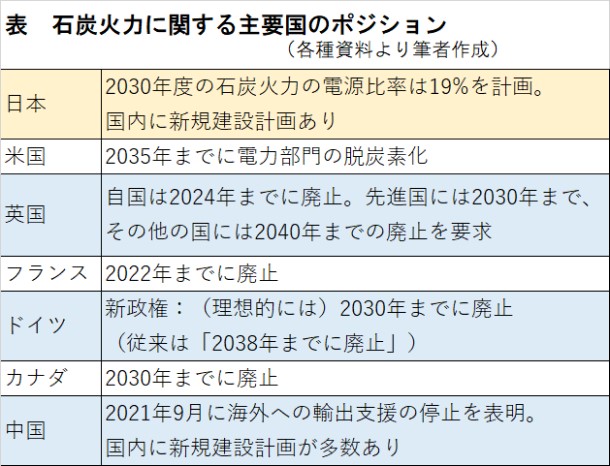

COP26会場の外でNGOがピカチュウの着ぐるみを着て、脱石炭に後ろ向きな日本に対する抗議を行った(2021年11月4日、英グラスゴー)日本はこの声明に署名していない。G7諸国の中で石炭火力廃止の年限を明示していないのは、今や日本だけとなっている(表参照)。

COP26で最終的に採択された成果文書「グラスゴー気候協定」(Glasgow Climate Pact)では、「対策が講じられていない石炭火力の段階的削減および、非効率的な化石燃料補助金の段階的廃止に向けた努力を加速」することとなった。インドの提案でややトーンダウンされたものの、石炭火力廃止の世界的な流れは止まらない。

COP26の前の10月13日には岸田首相は英国のジョンソン首相と電話協議を行っている。この場でジョンソン首相は、「日本が国内の石炭火力を廃止する方針を打ち出すことを望む」と求めた。この要請は英国側の発表には明記されたが、日本側の公表資料には記載されていなかった。

COP26世界リーダーズ・サミットでスピーチを行う岸田総理(11月2日、首相官邸HPから)

COP26世界リーダーズ・サミットでスピーチを行う岸田総理(11月2日、首相官邸HPから)岸田首相のCOP26首脳級会合(世界リーダーズ・サミット、11月2日)での演説では、石炭火力発電からの撤退には触れず、「日本は、『アジア・エネルギー・トランジション・イニシアティブ』を通じ、化石火力を、アンモニア、水素などのゼロエミ火力に転換するため、1億ドル規模の先導的な事業を展開します」と述べた。ところがこの演説は世界の環境NGOから厳しい批判を浴び、気候変動対策に後ろ向きな国に贈られる「化石賞」を受賞した。なぜか。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください