COP26から日本の脱炭素化を考える(下)

2021年12月14日

脱炭素社会への移行には、温室効果ガス(GHG)の排出量が多い産業が大きな責任を負う。自動車産業は、その中でも最も重要な産業の一つである。なぜなら燃料の燃焼による世界の直接的CO₂排出量の24%を輸送機関が占め、その中でも乗用車は最大の45%を占めているからである。

COP26(国連気候変動枠組み条約第26回締約国会議)期間中の11月10日、販売される全ての新車を電気自動車(EV)などのゼロエミッション車とすることを目指す共同声明が発表された。これには英国やスウェーデン、カナダ、チリ、オランダなど24カ国(その後署名国が追加となり28カ国)と、ドイツのメルセデス・ベンツ、米国ゼネラルモーターズ(GM)、米国フォードなどの自動車メーカー11社・団体などが同声明に署名した。

一方、日本、米国、中国、ドイツ、また日本の自動車メーカーや、ドイツのフォルクスワーゲン(VW)、BMWなどは署名しなかった。

電気自動車を充電する様子

電気自動車を充電する様子声明では具体的には自動車の主要市場で2035年までに、世界全体では2040年までにガソリン車やハイブリッド車など内燃機関を使った新車の販売を停止し、排出ガスを出さないEVや燃料電池車に移行するとしている。この声明には投資家や金融機関も加わり、ゼロエミッション車への移行の加速を支援するとした。金融機関は、消費者、企業、充電インフラ、製造業者に対して資金および金融商品を提供するとしている。主要国が参加していない有志国連合の取り決めには、その影響力は不透明だが、電気自動車(EV)など、ゼロエミッション自動車への移行の潮流は確実に加速している。

表1 2020年のEV販売台数(自動車産業調査会社マークラインズによる)

表1 2020年のEV販売台数(自動車産業調査会社マークラインズによる)ちなみに2020年のEV販売台数は表1のようになっており、日本の立ち遅れが際立つ。

EVの普及がもっとも進んだ国のひとつとしてノルウェーがあり、2020年の新車販売台数におけるEVの占める割合は約54%に達しているとCNNが報じた。ハイブリッド車も含めればその割合は83%に達し、ガソリン車とディーゼル車のシェアは17%まで減少している。ノルウェーは大規模な税制上の優遇策を通じて、2025年までに、新たに販売されるすべての新車とバンについて排ガスの出ない「ゼロエミッション車」とすることを目指している。

一方、日本の自動車メーカーは、ガソリン車を中心とする世界のメーカー別の販売台数(2019年)では上位10社中に3社が入っているが(図)、電気自動車(EV)とプラグインハイブリッド車(PHEV)の販売台数(2020年)では、上位10社に一社も入っていない(表2=日産が14位、トヨタが17位)。ハイブリッドでは先陣を切った日本メーカーではあるが、急速に進む世界のEV化に後れをとり、世界からはハイブリッド市場の存続を図っているとみられている。

図 企業グループ別自動車販売台数(2019年)(マークラインズによる)

図 企業グループ別自動車販売台数(2019年)(マークラインズによる) 表2 新エネルギー自動車(NEV=EVとプラグインハイブリッド車〈PHEV〉を含む)のメーカー別販売台数(李志東ISAC春季セミナー発表資料、2021年3月から)

表2 新エネルギー自動車(NEV=EVとプラグインハイブリッド車〈PHEV〉を含む)のメーカー別販売台数(李志東ISAC春季セミナー発表資料、2021年3月から)日本でEVが伸び悩む背景には、専用の充電スタンドが十分整備されていないこと、エンジンとモーターを使い燃費性能が高いハイブリッド車の種類が充実していることなどがあげられる。また、日本では、電源の7割以上を火力発電に頼り、再生可能エネルギーの普及が遅れていることもEVの普及が加速されない要因の一つである。

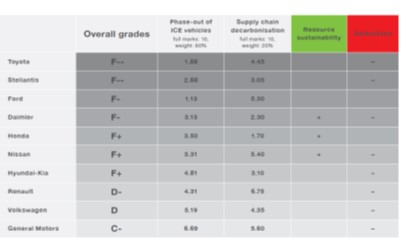

同じくCOP26開催中の11月4日、国際環境NGOのグリーンピースが自動車ランキング2021を発表した。これは、世界市場の80%を占める大手自動車メーカー10社を対象とし、その脱炭素化に向けた目標と行動を検証し、どの程度効果のある行動を取っているかを評価した報告書である。

表3 自動車メーカー10社の評価結果(グリーンピースの報告書から)

表3 自動車メーカー10社の評価結果(グリーンピースの報告書から)評価の中心課題としては、①内燃機関車の早期廃止、②サプライチェーンの脱炭素化、③資源の持続可能性、を取り上げている。①については2016年から2020年の間に実際に販売された電気自動車(EV)の数と、総販売台数に占めるEVの割合を重視している。トヨタの2020年の世界販売に占めるEVと燃料電池車(FCV)の割合はわずか0.12%で、エンジン車の段階的廃止の目標を持たないこともあり、総合評価ではステランティス社と並んで最下位となった。日産とホンダは、いずれも4位タイ。最高評価は米自動車大手ゼネラル・モーターズ(GM)だった。

グリーンピースから名指しで批判されたトヨタ自動車は、

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください