市民が収集したデータをどう生かしたらいいのか

2021年12月21日

2021年9月1日にデジタル庁が設立され、行政サービスを中心にデジタル化やICT活用が促進され、社会全体でデジタルトランスフォーメーション(DX)が進展することへの期待が高まる。そうしたDX時代の環境保全、特に生き物に関する保全における、デジタル化・ICT活用のメリットとリスクについて考えてみたい。

アプリ「バイオーム」を使って生き物のデータを収集する子供たち(株式会社バイオーム提供)

アプリ「バイオーム」を使って生き物のデータを収集する子供たち(株式会社バイオーム提供)デジタル化やICTに関しては、日常の生活や働き方と密接な場面での展開が話題となることが多い。特にコロナ禍により、アプリを使ったオンライン会議などリモートワークは日常生活のなかで市民権を得ている。一方、環境保全の分野ではデジタル化・ICTはあまり前面にでてこないが、専門家によるモニタリングや動向の把握などで早くから活用されてきた。また、最近では例えば市民が情報の収集や分析に参加する市民科学(Citizen Science)の文脈においても盛んに活用されている。加えて、市民の啓発、主流化に向けたゲーム化(Gamification)が広がっている。

例えばバイオーム社では、「ポケモンGO」でキャラクターを収集するように、実際に見かけた生き物を収集するアプリ「Biome」を開発・提供している。アプリをダウンロードした参加者が楽しみながら多様な生き物を収集し、それを送信することによって集まった情報は生き物の基盤情報としても活用される。例えば、参加者がセミの抜け殻を見つけて、それを撮影(収集)して投稿すると、撮影した位置や時期の情報を収集することができ、その情報を生息範囲の推移(例えばクマゼミが北上をしているかどうか)の分析に活用できる。そして長期的には気候変動の影響を見ていく可能性も出てくる。

実際に長野県において、気候変動適応に活用する目的で、県内の市民に投稿をしてもらうプログラムが実施されている。また、筆者も座長として関わる気候変動適応中部広域協議会「自然生態系への影響分科会」が取り組む市民参加型広域モニタリング調査の一環として、iNaturalistというアプリを使用し「中部7県広域ミッション “気候変動探偵局 ~生き物大移住計画を調査せよ!~”」と題したプログラムが中部圏一帯の自治体が連携する形で実施されている。

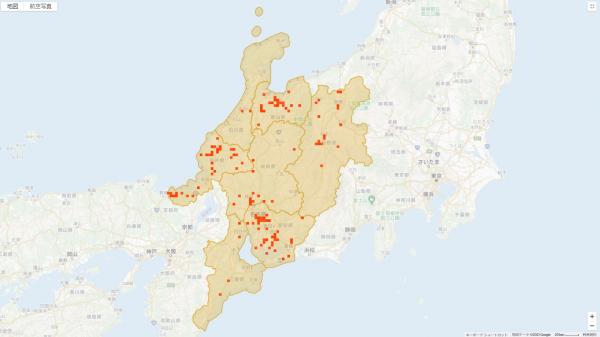

セミの観察報告地点(iNaturalistの観察地図より抜粋:種の同定作業をしないまま出している図やデータも含まれる)

セミの観察報告地点(iNaturalistの観察地図より抜粋:種の同定作業をしないまま出している図やデータも含まれる)今年はセミをテーマとし、参加登録した中部エリアの親子が楽しみながらセミや抜け殻を探索し、ダウンロードしたアプリで撮影・送信すると、温暖化の影響分析に活用できるデータが収集される仕組みとなっている。

隣国の韓国においても、「セミ探検隊(Cicada Explorer)」として、セミの地理的な分布の違い、羽化の様子などを調べてもらう活動が大学機関と連携する形でソウル市内で実践されている。

韓国でセミの生態を調べる「セミ探検隊」=ソウル市内、Yikweon Jang教授提供

韓国でセミの生態を調べる「セミ探検隊」=ソウル市内、Yikweon Jang教授提供ただし、セミについては、単に気候変動、地球温暖化だけではなく、実際にはヒートアイランドなど複雑な要因が絡む。詳細は沼田英治「クマゼミから」にある森山実の研究成果などが参考になる。

このように、これまで専門家や行政だけが関わっていたデータの収集に、市民が手軽に楽しみながら参加し、より広範な情報が集まるプロセスが可能となるという意味でも、DXは大きな可能性を秘めているといえよう。

以前は、

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください