コンピュータープログラムで気象・気候現象を正面から「物理攻撃」 計算機上に表現

2021年12月18日

筆者の出身研究室(東京大学理学部地球物理学科気象学講座・当時=まだ明治以来の講座制の時代であった)の28年先輩である真鍋淑郎がノーベル物理学賞を受賞された。去る12月6日にはワシントンでメダルの授与式が行われた。

さて、今回の授賞理由であるが、物理学賞っぽく(?)「複雑系の科学」という言葉でくくられていて、「複雑系の理解に革新的な貢献をした」ことを賞して(ノーベル物理学賞2021のまとめWEBページ)、真鍋はその3人の受賞者の一人となっている。多少ご存じの方は、気象学・気候学じゃないじゃない、と思うかもしれない。逆に、えっ、複雑系の科学だったのと思うかもしれない。

エドワード・ローレンツ氏=京都賞のウェブサイトから

エドワード・ローレンツ氏=京都賞のウェブサイトから今回の受賞者の一人、ジョルジョ・パリージは、まさしく、ランダムと見られる対象の中に隠された構造を見いだすことに成功したわけであり、もう一人の受賞者、クラウス・ハッセルマンは、確定的長期予報が困難な天気現象をランダムな強制ととらえた確率気候モデルを考案することで、天気予報の先に数十年単位でゆっくりと進む気候変化を予測することの正当性を保証した。さらには、長期変化の原因を特定する統計的手法を提案し、観測される気温上昇の原因が人為起源であることを結論付けた。

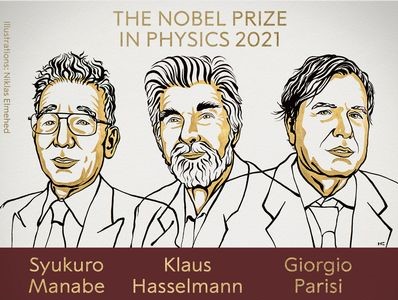

ノーベル物理学賞の受賞が決まった(左から)真鍋淑郎さん、クラウス・ハッセルマンさん、ジョルジョ・パリージ=ノーベル財団のツイッターから

ノーベル物理学賞の受賞が決まった(左から)真鍋淑郎さん、クラウス・ハッセルマンさん、ジョルジョ・パリージ=ノーベル財団のツイッターから真鍋も、ハッセルマンと同様、気象・気候という、様々な過程が非線形に絡み合う文字通りの意味で複雑な系(物理では考察する対象を系と呼んだりする)を扱ったわけではあるが、他の二人の受賞者たちと違って、数理的手法を駆使して数学的ではあるが文字通り単純な構造を見いだすのではなく、長々としたコンピュータープログラムを用いた、正面からの「物理攻撃」、すなわち、物理学の知識を用いて気象・気候現象を計算機上に表現する(計算できるようにする)の開拓者であったところが少し毛色の違ったところである。

正面からの「物理攻撃」と言っても、教科書に載っている物理学の基礎方程式をそのまま使ったのでは、計算可能なコンピュータープログラムを得ることはできない。実際、流体力学の式を、ほとんどそのまま数値的に計算することを試みてリチャードソンは失敗してしまった。しかし、リチャードソンが失敗したのは計算力が非力だったからだけではない。今どきのどのような計算機を用いても、基礎物理の法則で表される自然界の自由度(離散化して表現するのに必要な点の数)はとてつもなく大きく、計算機の主記憶装置に収まらないからである。天気予報や気候予測のために、雲粒のひとつひとつの生成消滅とか、蝶(ちょう)の羽ばたきのような微細な空気の流れまで計算せねばならないとしたら大変なことになってしまうことは想像に難くないだろう。ましてや、真鍋の目指したものは地球全球規模の気象・気候現象の計算である

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください