あなたの後ろに潜む「死」 自らのライフヒストリーを思い描こう

2022年01月12日

「あなたの後ろに“死”がいますよ」

新年早々、大変恐縮なのだが、そう言われたら、多くの人が「え?」と驚くか、場合によっては不快感を示されるだろう。人生とは、不確定要素が多いプロセスだ。しかし、その中にあって、例外なく100%の確率ですべての人に起きうる出来事が「死」である。

=shutterstock.com

=shutterstock.com普段それをほとんどの人は意識していない。例えば、何げなく仕事や友人と会う予定などを手帳に書き込むとき、「ああ、私はこの日まで疑いなく生きている」と思っているのだなと思う。多くの方がそんな感じではないだろうか。

しかし、次の瞬間に「死」が訪れるかもしれない――。それが、真実なのである。

朝、元気に出かけていった家族が何かの理由で事故に巻き込まれて帰らぬ人になるかもしれない。地震で突然、自分の足元が崩れたために命を落とすかもしれない。

ちょうど、2012年の12月には、高速道路のトンネルの天井が崩落して、全く予期せぬ死を迎えた方もいる。つい先月起きた、いつものようにクリニックに通っていた多くの方が突然命を奪われた事件は記憶に新しい。

その方たちの誰一人として「その日、自分が命を落とす」とは思っていなかっただろう。本当に、文字通り人生は「一寸先は闇」なのだ。

毎日当たり前に行っている、食事をいただいたり、水を飲んだり、さらには「呼吸」をすることであっても、いま一度「何のためにそれを行っているのか」を考えてみれば、「毎日の」、さらには「瞬時瞬時の」「命をつなぐ作業」なのである。

そう、私たちは食べなければ死ぬ、水がなければ死ぬ、新鮮な空気がなければ死ぬのだから。戦争中は銃弾ではなく、餓死で亡くなった方も数多いどころか、戦地ではむしろ壮絶な飢餓のために亡くなった方の方が多いくらいだと言う。餓死する苦しみに耐えられず自ら銃弾で命を絶つ事例もあったと聞く。

「食べる」は「日々の命をつなぐ」大事な行為なのだ。

だから、「いただきます」「ごちそうさま」と毎回の食事に感謝する。

そんな「死」が今、見えづらいものになっている。

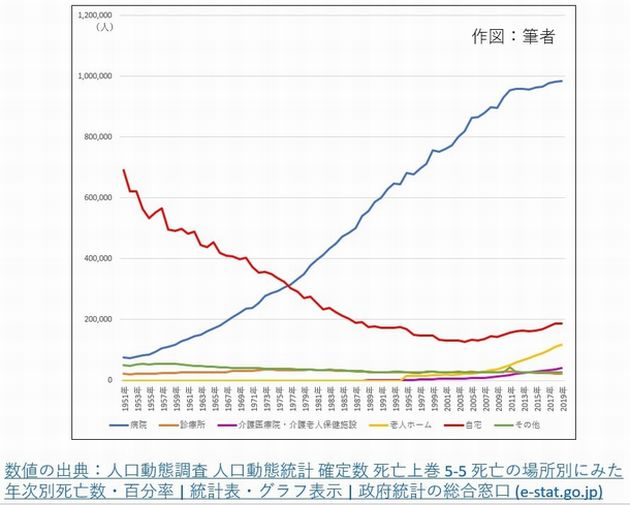

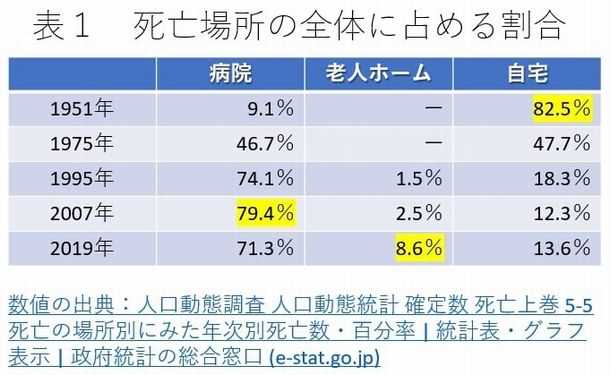

図1は、人がどこで亡くなったのかを経時的に示したものである。1950年ごろは、多くの人が「自宅(赤線)」で亡くなっていた。以降、病院で亡くなる場合(青線)が増え、1976年ごろにこの二つのグラフがクロスしている。その後、病院で亡くなる場合がさらに増え、2019年のデータでは、「病院」で亡くなる場合は、全体の71.3%、「自宅」は13.6%、「老人ホーム」8.6%となっている。

このように、1950年ごろには当たり前であった、「自宅で亡くなる」というシーンが、このわずか半世紀余の間に全く様変わりしてしまったのだ。

元々、日本の社会では、日常的に「死」を語ることはあまり良しとされてはいない風潮がある中で、それでもかつては身近な人の死に間近で接する機会があった。今はその機会すらも激減し、ますます死を遠ざけてしまいがちと言っていいだろう。

しかし、自分の、あるいは親しい人の人生の残り時間が何かの病によって限られたものだということが明確になったとき、「死」というものがある意味突然、現実味を持って私たちに迫ってくる。そういう場面を想定して、自分が受けたい医療やケアについて自ら考え、そして自分が信頼する人と話し合う「アドバンス・ケア・プランニング(ACP、Advance Care Planning)」という取り組みが厚生労働省によって提唱されている。この取り組みの愛称が「人生会議」である。

ACPは元々、「終末期においては約70%の患者で意思決定が不可能」という研究結果を根拠に、より良い人生の最期を迎えるためには「事前に病状の認識を確かめて、あらかじめ意思を聞いておけばよいのではないか」ということで始まったという。

人生会議の大まかな流れは、「『人生会議』実際にやってみましょう」で紹介されている。

しかし、そのような話し合いは必要であることには賛成という意見が多いものの、実際に話し合っているかについては、半数以上の人が「否」と答えているという調査結果もある。

「人生会議」というコンセプトは、これまでの「お任せの医療・ケア」から「自ら選び取る医療・ケア」への橋渡しをしようとするものだ。しかし、多くの人がそれに踏み出せないのはなぜだろうか

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください