環境アセスも電源開発・松島石炭火力発電所にお墨付き

2022年01月19日

筆者は、政府の補助金自体は否定しない。産業政策として必要不可欠だと考える。また、後述するように、ある程度の水素利用もネットゼロの実現には必要である。しかし、言うまでもなく現状の日本におけるエネルギー・ミックス、再エネ・省エネのポテンシャル、各発電エネルギー技術の将来性などを考慮した議論を十分にした上での優先順位づけが望ましい。

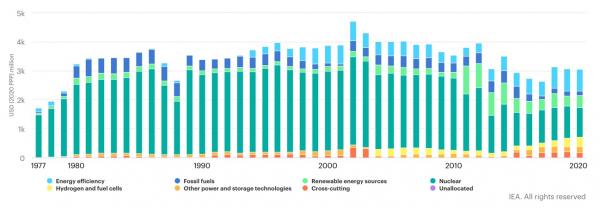

日本における各エネルギー発電技術に対する公的補助金額の推移(IEA)

※縦軸の単位1Kは10億USドル(約1100億円:2020年購買力平価)

日本における各エネルギー発電技術に対する公的補助金額の推移(IEA)

※縦軸の単位1Kは10億USドル(約1100億円:2020年購買力平価)2011年の福島第一原発事故後、原子力が減って再エネ関連の補助金は一時的に増えたものの、直近の2020年では、原発が4割で、再エネと水素・燃料電池がそれぞれ2割程度となっている。

すなわち、これまでは原発や化石燃料に対して圧倒的な量の補助金が供与されており、2005年からは水素・燃料電池も増えている。一方、再エネや省エネに対する公的補助金は十分だったとはとても言い難い。

現在、世界の多くの研究者が、水素などの革新的技術が必要となるのは、ネットゼロに必要な100%近いCO₂削減量のうちの最後の10%程度だとしている(現時点の技術では航空機・船舶の燃料、長距離トラック、産業用高温熱の再エネ代替などは難しい)。

しかし、これは残りの90%の削減は既存の再エネや省エネ技術などで実現できることを意味する。すなわち、水素やアンモニアは、少なくとも短中期的での補助金付与の優先順位が高い研究開発とは言い難い。

予算制約がある中、日本の現状での低い再エネ電力割合などを考慮すると、再エネや省エネへの研究開発や普及のための補助金をより多く出した方がCO₂排出削減だけでなく経済合理性という意味でも望ましいはずだ。

政府が多額の補助金を注ぎ込んで発電利用の水素・アンモニアを推進しようとしているのは、世界で日本のみと言っても過言でない。また、二酸化炭素回収・貯留技術(CCS)に関しては、過去十数年、多くの国が導入を試みたもののうまくいかず、現時点でCCS付き火力発電所は、カナダの11.5万kWの小型施設ひとつだけである。今では、国際エネルギー機関(IEA)もCCSに関して多大な期待はできないことを明らかにしている。

典型的なグリーンウォッシュの例と言える電源開発・松島火力発電所=長崎県西海市、朝日新聞社ヘリから

典型的なグリーンウォッシュの例と言える電源開発・松島火力発電所=長崎県西海市、朝日新聞社ヘリからなぜ、日本だけがこのように将来性のない技術に資金を注ぎこむ、あるいは注ぎこむふりをするのか。その理由は、

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください