デジタル分野の生物や遺伝資源の情報は、国益がかかる交渉の対象だ

2022年01月25日

前回、環境保全におけるデジタル化の影響の一例として、市民が楽しみながら保全に寄与できるようなアプリの活用と課題について紹介したが、デジタル化は国家間の論争にも影響を及ぼしている。

2010年10月に名古屋市で開かれた生物多様性条約の第10回締約国会議(COP10)

2010年10月に名古屋市で開かれた生物多様性条約の第10回締約国会議(COP10)遺伝資源は、生物多様性条約では「遺伝の機能的単位(遺伝子)を有する植物・動物・微生物その他に由来する素材であって、現実のまたは潜在的な価値を有するもの」と定義され、従来は物理的な存在とされてきた。ただし、その利益配分の対象の範囲には、関連する伝統的知識(例えば、薬草の効用や生成方法)も含まれることが多い。

だが、デジタルなものを含む遺伝子配列情報は、あくまで情報であって、遺伝資源とはみなされておらず、またデータベースに入っている場合は、そのオリジナルのサンプルが得られた出所や出典と必ずしもひもづいていない。

中国雲南省の市場では地元の野菜が売られていた=2019年9月、筆者撮影

中国雲南省の市場では地元の野菜が売られていた=2019年9月、筆者撮影いずれにしても、たかが生き物の情報と思うかもしれないが、実際には、デジタル分野の生物情報、遺伝資源の情報は、国と国が国益をかけて論争する題材にもなっているのだ。

前編でも述べたように、DX時代における環境保全は、単に技術的な深化だけではなく関係者のルールや倫理がカギとなる。これは市民であっても、国家間であっても共通の課題である。市民科学の場合、善意の目的であってもデータの扱いを誤ると、絶滅危惧種の場所やプライバシーとの関係性が大きな問題となる可能性が出てくる。

確かに環境保全のDXで問題となる生物種や生態系の情報と、遺伝資源を巡る情報ではスケールも性質も異なる。それでも、得られたデータと場所や時間とひもづけることができるデジタル化は、出所をたどることを可能にし、データ自体が価値をもってきている。誰がそれを利用でき、どこまで利用できるのかという課題は共通して議論となる。

一方で、カーボンの文脈であれば、発展途上国の小規模な農家の取り組みを、先進国の銀行がブロックチェーンの技術を活用してクレジット化し、保全の活動を支援していこうとする試みなどが進行中だ。このため、あまりデータの所有や権利に重きを置いてしまうと、利用(とその結果としての保全や研究活動)が停滞してしまうというジレンマも共通して存在する。

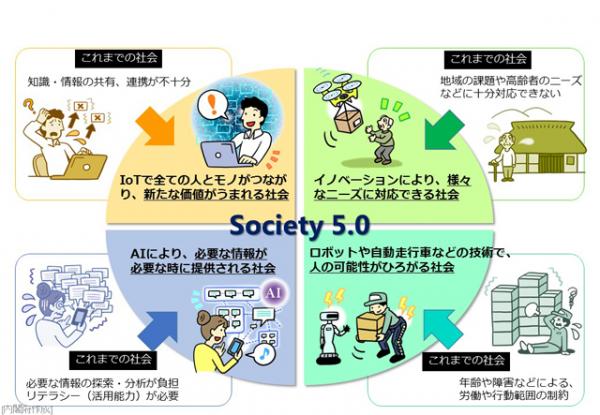

Society 5.0のイメージ(内閣府作成)

Society 5.0のイメージ(内閣府作成)有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください