“幸せを創る”ブータンの教育からのヒント

2022年01月27日

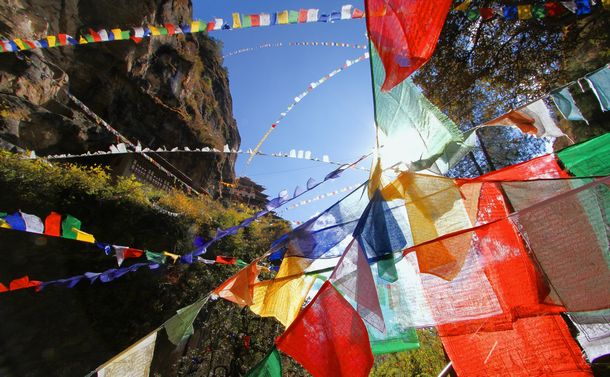

ブータンの首都ティンプー。手前にたなびく旗はお経が刷られた「ダルシン」=2017年9月3日、相場郁朗撮影

ブータンの首都ティンプー。手前にたなびく旗はお経が刷られた「ダルシン」=2017年9月3日、相場郁朗撮影日本ももちろん例外ではない。学校閉鎖への対応として、小学校から大学まで多くの学校がオンラインによる遠隔授業を始めたり、自宅での自学・自習に切り替えたりした。ただし、オンラインで授業を受けたり、自宅で学習したりできる環境がきちんと整っているかどうか、その違いが「教育格差」のさらなる拡大につながるのではないかという懸念を抱かせるものであった。

いかに教育の不平等を是正し、教育格差を縮減できるかは、重要な課題である。そのヒントになるかもしれないブータンの教育についてみていこうと思う。その上で、日本の教育について考えたい。

=外務省HP

=外務省HP国王は「ウイルスによって一人の命も失うことのないよう」と宣言し、政府機関やボランティア団体が新型コロナ対策に総動員された。

しかし、感染者数の増加に歯止めがかからず、全国的に感染脅威が高まったため、ブータンでは2度にわたって完全なロックダウンが実施され、すべての学校が無期限休校となった。

休校によって、教育分野は全国的に大きな打撃を受けたが、学びを止めないための精いっぱいの努力が続けられた。特に感染者が多いプンツォリンなどに住む上級生は、プナカやハなど感染リスクの低いところに集団移動して勉強を続けて、大学入学試験の準備をすることができた。転居、交通、宿泊、食事、医療費など、あらゆる手続きはすべて国が計画し、費用も負担したので、生徒や保護者の負担は一切なかったという。

下級生は学校が閉まったままなので自宅で勉強していたが、教育省がさまざまなオンラインでの授業を提供。生徒がオンライン授業に対応できない場合は、教師が家庭を回り、新しい学習教材で生徒をサポートした。

2021年秋学期の初めから、学校と大学のすべての教育機関が再開され、国家コロナ対策本部が実施する厳格な衛生規定の下で授業が行われている。現在は冬休み中であるが、生徒と教師は休み明けの2月に学校や大学に戻ることになっているという。

日本とブータンとでは、人口規模も経済事情も違うので、ブータンにおける具体的対応が必ずしも日本の参考になるわけではない。ただ、教育については国が責任を持って費用を負担したり、教員を配置したりすることで、地理的・経済的な理由による不平等が生じないように対応するというところは、大いに見習うべきではないだろうか。

このような、誰にでも手厚いサポートのある教育を可能にした背景には、ブータンのGNH(Gross National Happiness、国民総幸福量)に基づく教育制度がある。GNHとは、前国王によって1976年に提唱された、国づくりの理念である。

ブータンのパロにある「タイガー・ネスト」(虎の巣)とも呼ばれるタクツァン僧院と色とりどりの旗=shutterstock.com

ブータンのパロにある「タイガー・ネスト」(虎の巣)とも呼ばれるタクツァン僧院と色とりどりの旗=shutterstock.com国民の幸せにとって、経済成長はもちろん重要だ。しかし、自然環境や伝統文化、家族や友人、地域の連携との調和がとれた経済成長でなければ、幸せとはいえない。だから、GNP(Gross National Product、国民総生産)ではなく、GNHが大事になってくる――ということだ。

GNHには、4つの柱と9つの分野がある。4つの柱は、(1)持続可能な開発の促進、(2)文化的価値の保存と促進、(3)自然環境の保全、(4)善い統治の確立で、9つの分野は、「教育」「健康」「共同体の活力」「心の豊かさ」などである。国際連合の持続可能な開発目標(SDGs)に通じる部分が盛り込まれており、半世紀近く前にGNHを提唱した前国王は、まさに慧眼(けいがん)だったと言わざるを得ない。

『マイ・グリーンスクール』の日本御訳原稿をポーデル氏に渡す筆者=2018年

『マイ・グリーンスクール』の日本御訳原稿をポーデル氏に渡す筆者=2018年ポーデル氏は、ブータンの中でも山奥の出身で、両親は学校に行ったことはなく、氏自身も9歳のころ初めて、遠くの村の小学校に入学したという。そこで勉学にいそしみ、1984年に教師となった。あふれんばかりのエネルギーと無尽蔵の知識、理想主義をもって、コミュニティー・スクールから大学まで、あらゆる学校で教えた。過疎地出身で学校に行くことが難しかった経験があるので、特に、国内の多くの遠隔地に教育サービスや施設を拡大するために精力的に活動。2008年にブータンが議会制民主主義に移行すると、彼は初の民主的選挙で国会議員に選出され、ブータン内閣の教育大臣になった。

具体的にポーデル氏がどのようなことをしたか

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください