明るい未来のカギ握る栄養 UHCに統合し“健康な社会”へ

2022年02月03日

「東京栄養サミット2021」でスピーチする岸田文雄首相(壇上中央)=2021年12月7日午後8時9分、東京都千代田区、代表撮影(時事通信)

「東京栄養サミット2021」でスピーチする岸田文雄首相(壇上中央)=2021年12月7日午後8時9分、東京都千代田区、代表撮影(時事通信)今から考えると、五輪と栄養という、一見すると距離があるようなイベントを連携させて開催するというアイデアは出色のものではないかと考える。運動選手にとっては適切な栄養摂取は記録や勝敗を左右するものであるだけに、切っても切れない2つの専門分野を関連づける催し物は、一般市民にとっても栄養問題もより身近に感じられる。と同時に、五輪開催ごとに世界各地を回ることによって、各開催地でその波を広げていくことになるのであれば、世界的なムーブメントになりえるからだ。

外交的に世界の注目を集めるタイミングで重要なメッセージを発して、それを次々と各国がバトンタッチしていきながら波及効果を高める方法の有効性を、改めて認識することになった経験がある。

栄養とは全く分野は異なるが、認知症においても英国はイニシアチブをとっており、2013年には、ロンドンで「G8認知症サミット」が開催された。それを承継するイベントが世界各地で催されることとなり、わが国でも2014年11月に後継イベントが開かれた。世界中から認知症の専門家が集まる開会式のサプライズとして首相が舞台後方から現れ、わが国の認知症施策を加速するため新たな戦略を策定するよう厚生労働大臣に指示。それを受けて政府として「認知症施策推進総合戦略(新オレンジプラン)」を策定することになり、その後の認知症施策の推進に大きな影響を与えた。認知症サミットがなければ認知症対策の充実は遅れていたかもしれない。

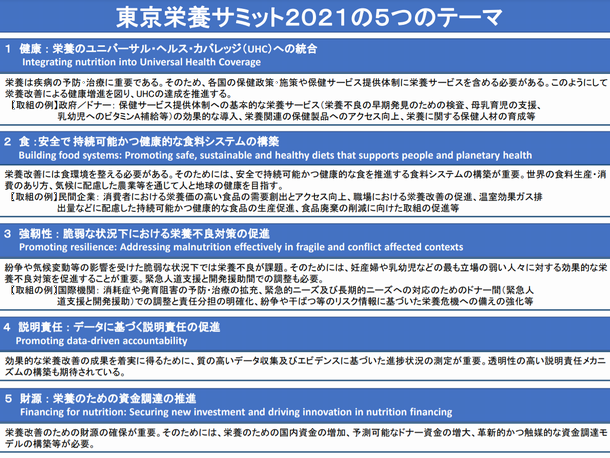

「そもそも東京栄養サミットって、なに?」という読者もいると思うので、外務省のwebsite等を参考にして簡単に説明すると、世界各国で課題となっている栄養改善について各国政府、国際機関、企業、市民団体などのリーダーが幅広く、5つのテーマについて議論し、それぞれが目指すべき今後の行動の方向性を改めてコミットメント等を通じて確認するという会合である。本来は世界の重要人物が一堂に会しての議論が期待されたものであるが、残念ながらCOVID-19の感染拡大のために海外からの賓客の来日が難しく、多くの関係者はオンラインによる参加となった。

東京栄養サミット5つのテーマ=外務省HP

東京栄養サミット5つのテーマ=外務省HPこの会議は各国政府のみが参加して行われるものではなく、民間も含めて幅広い栄養関係団体・者が参加したことも大きな特徴である。食料の提供には最終的に消費者に渡るまでに農業・漁業等の関係者を発端として多くの関係者が関与して行われるのであって、民間企業を含めて、それらの関係者がまんべんなく参画することによって社会の動きはより大きなうねりとなっていく。そういう点でもこのような大衆運動に向けた活動は、これからの社会活動のありようにも大きな示唆を与えていると考えられる。

ちなみに、当然のことながら、その関係者の一員として学術団体も認識されており、筆者が代表を務めている日本健康・栄養システム学会を含めて15の栄養関係の学会の連合体である日本栄養学学術連合も東京栄養サミットにおいてコミットメントを発表している。

《東京栄養サミットの開催に際して日本栄養学学術連合が表明したコミットメント》

日本栄養学学術連合の各学会がこれまでに取り組んできた「日本の栄養課題解決に関する膨大な研究成果」を調査・整理し、栄養不良の二重負荷に対する日本の食事の有効性を提示し、こうしたエビデンスに基づいた栄養改善を研究から実践につなげる人材を育成することで、世界の栄養課題の解決に資する。

日本栄養学学術連合を構成する各学会の取り組みに組み込み、エビデンスに基づく栄養改善研究を一層進め、その実践に向けて自国ならびに諸外国の若手人材の育成のためのプログラム(例:研究助成、eラーニング・実践講座、専門家海外派遣・交流)を実現する。2030年までに実施するこれらのプログラムに対し、合計300人以上の参加者を見込んでいる。また、その進捗(しんちょく)を国際栄養学会議やアジア栄養学会議で報告するとともに、ワークショップ等を開催して情報提供と新たな候補者のリクルートにつなげる。

実はサミットにおけるコミットメントは、大きな意味を持っている

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください