渡英した卒業生の快挙

2022年02月18日

渡英している卒業生の平山竜士さんからうれしいニュースが届いた。欧州研究会議(ERC)の若手助成金に採択されたという。助成額は5年で150万ユーロ。日本円にして約2億円である!

大学の理工系における採用基準は論文であるが、研究費獲得能力も問われる。世界的に見ても億円単位の予算を獲得できる研究者は各大学においてエース級と目される。

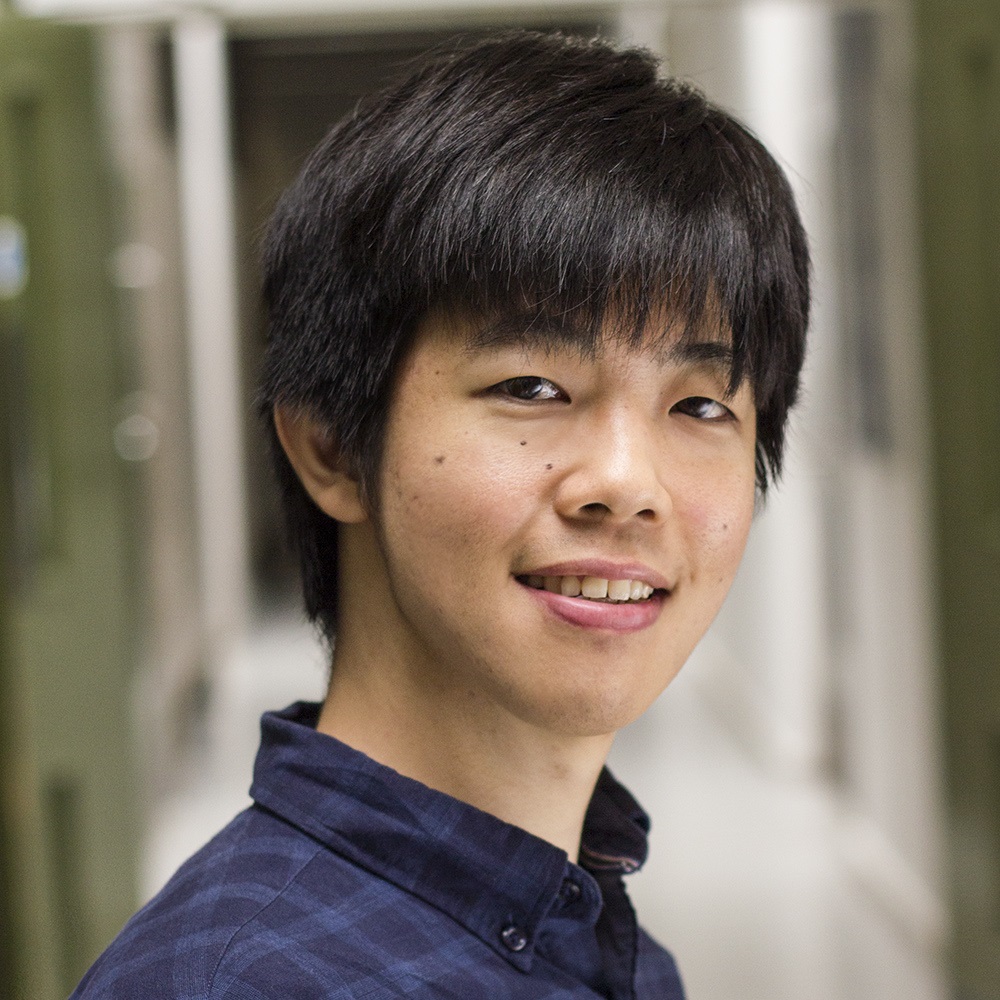

平山竜士さん=本人提供

平山竜士さん=本人提供平山さんは32歳でそのスタートラインに立った。2017年に博士号を取得した5年目のポスドク研究員で、学位取得後、海外に活躍の場を求めて、現在はロンドン大学連合の1つユニバーシティ・カレッジ・ロンドン(UCL)に所属している。ノーベル賞を30人も輩出している世界有数の大学の1つである。名門UCLでもこの助成金は特別で、今年の採択者4人をホームページで写真入りで紹介している。

ポスドク研究員というのは、博士号を取った後、任期なしの研究職に就かずに、任期付きで研究を行っている若手研究者のことである。1950年代にアメリカで市場原理に基づく形で始まり、その後ヨーロッパにも波及した。欧米では独立した研究者(PI:Principal Investigator)になる前の準備期間として根付いている。根付いているからといって必ずPIになれるわけでもなく、むしろ、なれない場合のことの方が多い。ただし、民間企業の博士号取得者に対する需要は多く、転職が許容されている社会ならではの制度とも考えられる。

そういう意味で、終身雇用制が根強い日本社会ではなじみが薄かった。ところが、1990年代以降、欧米の競争原理を取り入れる形で、日本では国の科学政策の柱として急増した。歴史も浅く、民間企業からの引き合いも少ない日本では、ポスドクは社会問題として取り扱われることもあるが、その話題は別の機会に論じたい。

平山さんの研究室=本人提供

平山さんの研究室=本人提供平山さんが千葉大学工学部電気電子工学科(現在の総合工学科電気電子工学コース)に入学してきたのは、ポスドク問題が顕在化し始めた2008年4月のことだった。当学科では学年担任とは別に各教員が学年ごとに数人の学生を受け持つ少クラス担任制を採用していた。少しでも留年生を減らそうという試みである。筆者は縁あってか平山さんの少クラス担任となった。当時の平山さんはあどけなさが残る少年のような

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください