日本のたばこ規制は、世界からどう評価されているか

喫煙による死亡リスクの比較から見えるもの

大島明 大阪大学大学院医学系研究科社会医学講座環境医学教室招聘教員

喫煙者の死亡リスクは、非喫煙者に比べて高い

喫煙者の死亡リスクは、非喫煙者に比べて高い

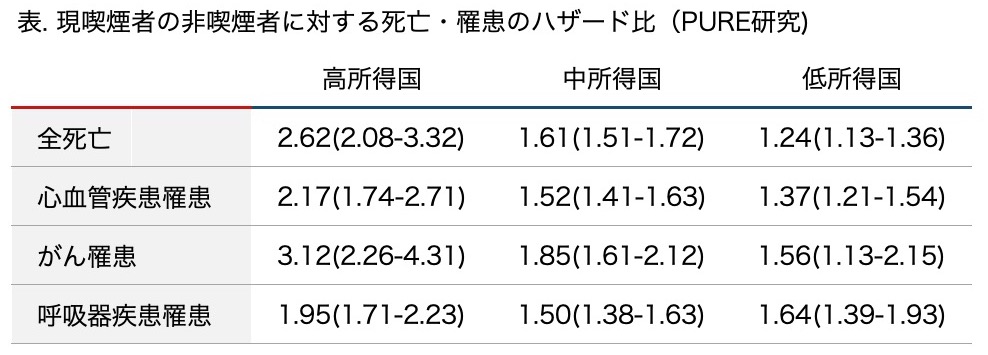

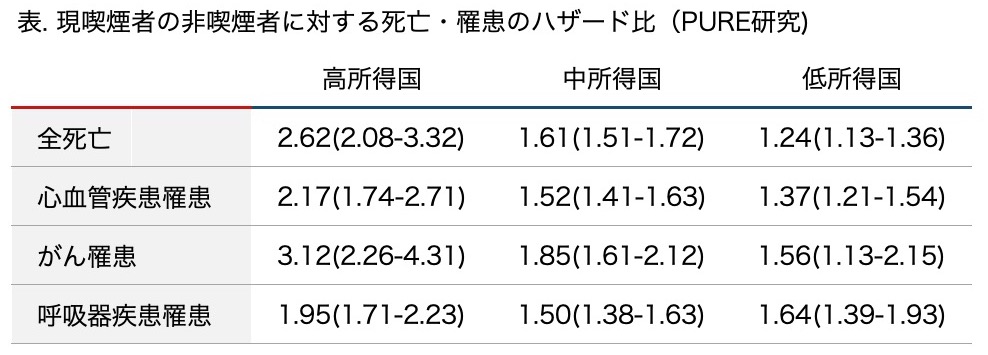

英国の医学雑誌「Lancet Global Health」の2022年2月号に「高所得国、中所得国、低所得国別にみた喫煙による死亡リスク」とのタイトルの極めて興味ある論文が掲載された。著者はSathishらで、その主要な結果は、21カ国から参加した16万6762人のコホート研究であるPURE研究によって得られたもの。日本は参加していないが、ベースライン時点で心血管疾患罹患・がん罹患・呼吸器疾患罹患の既往がなく、1回以上追跡調査の受診をした35-70歳の現喫煙者と非喫煙者の合計13万4909人の追跡データが解析された。

その結果は下記の表に示したとおり、現喫煙者の非喫煙者に対する全死亡のハザード比は高所得国では2.62で、中所得国での1.61、低所得国での1.24に比べて有意に高かった。心血管疾患罹患、がん罹患、呼吸器疾患罹患のハザード比においても、高所得国では中所得国や低所得国に比べて高くなっていた。

注:ベースライン時の性、年齢、学歴、世帯富裕度、料理の燃料、住所の都会・農村の別、身体活動、飲酒、食事の質、身体活動、肥満、高血圧、糖尿病、脂質異常、外気のPM2.5を調整して求めたハザード値、( )内は95%信頼区間 出典:Satish Tら(2022)

注:ベースライン時の性、年齢、学歴、世帯富裕度、料理の燃料、住所の都会・農村の別、身体活動、飲酒、食事の質、身体活動、肥満、高血圧、糖尿病、脂質異常、外気のPM2.5を調整して求めたハザード値、( )内は95%信頼区間 出典:Satish Tら(2022)

著者のSathishらはさらに、現喫煙者の尿中ニコチン当量濃度が高所得国、中所得国、低所得国の順に低くなっているのに対して、非喫煙者の尿中ニコチン当量濃度が逆に高所得国、中所得国、低所得国の順に高くなっていたことを示した。高所得国での喫煙者が中所得国、低所得国の喫煙者よりもたばこ由来の有害物質に多く曝露されていること、低所得国、中所得国での非喫煙者が高所得国の非喫煙者よりもたばこ由来の有害物質に多く曝露されていることが分かる。高所得国では、たばこ規制政策の進展に伴い、軽度喫煙者が禁煙するのに対して重度喫煙者が相対的に多く残されること、そして受動喫煙防止対策によって非喫煙者の受動喫煙曝露の程度が減少することにより、非喫煙者に対する喫煙者のリスクが大きくなったと考えられる。

日本における喫煙による死亡リスク

=shutterstock.com

=shutterstock.com

では日本の国民を対象とした研究ではどうだろうか。国立がん研究センター研究開発費にもとづき、健康の維持増進に役立つエビデンス構築を目指した多目的コホート研究(JPHC研究)がある。この研究結果での10年間の死亡リスクの比較をみると、現喫煙者の死亡率は、非喫煙者に比して、全死因では男性では 1.55 (95%信頼区間:1.29-1.86)倍、女性では1.89(1.36-2.62)倍と高く、がん死亡では男性 で1.61 (1.20-2.15)倍、女性で1.83 (1.14-2.95)倍、循環器疾患死亡では男性1.41 (0.95-2.03)倍、女性2.72 (1.45-5.07)倍になっていたことが示されている。

これらの数値は、上記のPURE研究における中所得国でのハザード比の数値に対応している。日本は高所得国であるにもかかわらず、喫煙による死亡リスクという指標でみると、高所得国ではなく中所得国であり、これはたばこ規制政策の取り組みが遅れていることを如実に示すものと考える。

注:ハザードは死亡(罹患)リスク/時間で定義される。従って、ハザード比と死亡(罹患)リスク比とは異なるものであるが、ここでは両者の数値はおおむね同等として議論した。

日本のたばこ規制の取り組みの評価

日本におけるたばこ規制政策の取り組みの遅れとは

・・・

ログインして読む

(残り:約1819文字/本文:約3211文字)

喫煙者の死亡リスクは、非喫煙者に比べて高い

喫煙者の死亡リスクは、非喫煙者に比べて高い 注:ベースライン時の性、年齢、学歴、世帯富裕度、料理の燃料、住所の都会・農村の別、身体活動、飲酒、食事の質、身体活動、肥満、高血圧、糖尿病、脂質異常、外気のPM2.5を調整して求めたハザード値、( )内は95%信頼区間 出典:Satish Tら(2022)

注:ベースライン時の性、年齢、学歴、世帯富裕度、料理の燃料、住所の都会・農村の別、身体活動、飲酒、食事の質、身体活動、肥満、高血圧、糖尿病、脂質異常、外気のPM2.5を調整して求めたハザード値、( )内は95%信頼区間 出典:Satish Tら(2022) =shutterstock.com

=shutterstock.com