核兵器と原発——いま人類が直面する深刻なリスクにどう向き合うか

2022年03月22日

起きてはいけない危機が、いま現実に起きている。戦争状態に入ったウクライナで、原子力発電所や研究施設がロシア軍の攻撃を受け、占拠された状態に今もある。さらにロシアのプーチン大統領は、核兵器の使用を示唆する声明を発表し、現実に戦略核の警戒態勢を上げる命令を出した。原発への軍事攻撃、核大国による核の恫喝という、前代未聞の二つの「核」危機を世界は迎えている。一触即発の状態にある現在、重要なのは冷静に現状を分析しつつ、核リスク削減への対応を早急に考えることだ。以下、執筆時点(3月19日)での情報をもとにした二つの核危機についての分析とリスク削減への提案である。

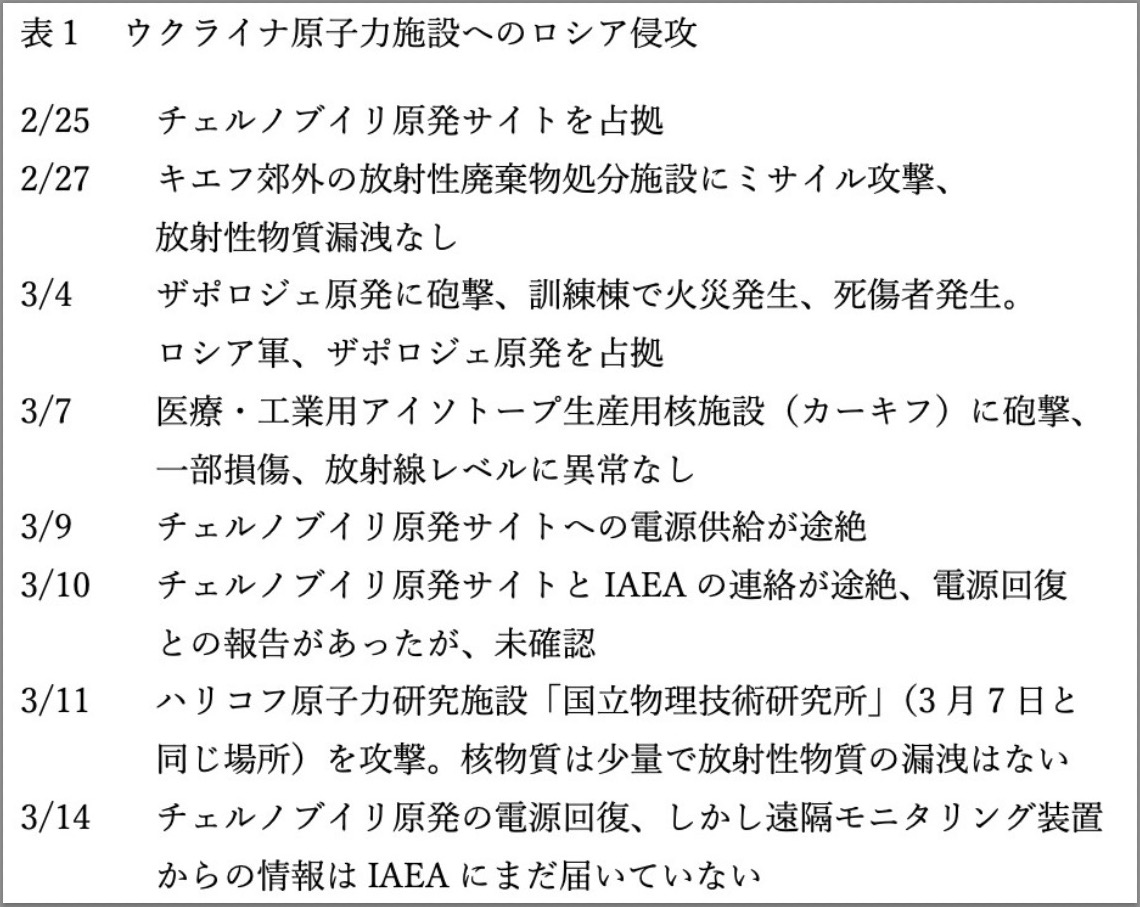

表1は2月25日以降、ロシア軍がウクライナの原子力関連施設に対して行った軍事攻撃とその概要をまとめたものだ。

表1 ウクライナ原子力施設へのロシア侵攻

表1 ウクライナ原子力施設へのロシア侵攻図1は、ウクライナで稼働中の原子力発電所の場所を示した地図である。北部国境近くと南部国境近くの4サイトに15基存在しており、現在8基が稼働中である。

図1 ウクライナで稼働中の原子力発電所の場所

図1 ウクライナで稼働中の原子力発電所の場所1)チェルノブイリ原発サイト

ロシア軍は侵攻後、すぐに北国境近くのチェルノブイリ原発サイトを占拠した。チェルノブイリ原発サイトでは、事故を起こした4号炉以外、1~3号炉はその後も運転を続けたが1995年に廃炉が決定し、今は廃止措置の段階にある。事故炉にはいまだに大量の放射性物質があり、1~3号炉には約20,000体の使用済み燃料がプール貯蔵されている。いきなりの占拠そのものも大変衝撃的であったが、さらに9日にサイトへの外部電源がカットされたとの報道は多くのリスクを想起させた。

まず心配したのは、使用済み燃料の冷却機能である。福島原発事故では、4号炉の使用済み燃料プールの冷却が大きな懸念の的となったのは記憶に新しい。しかし、前述のストレステストにもあるように、これらの使用済み燃料は原子炉閉鎖後かなりの年月をへているため、電源がなくともかなりの期間(数か月ほど)は低温が維持できるとみられている。国際原子力機関(IAEA)も同様の理由で「致命的な結果には至らない」との判断を即座に表明し(3月10日) 、多少の安ど感が広がった。

チェルノブイリ原子力発電所4号炉の制御室=2019年11月7日、ウクライナ、越田省吾撮影

チェルノブイリ原子力発電所4号炉の制御室=2019年11月7日、ウクライナ、越田省吾撮影

このように、チェルノブイリ原発は廃止措置に入っているとはいえ、潜在的なリスクを考えれば、決して安心できる状況とは言えない。

2)ザポロジェ原発サイト

ザポロジェ原発には、VVER-1000(95万kW)が6基集中立地している、欧州でも最大の原発サイト(5,700万kW)である。なお、世界最大の原発サイトは日本の新潟県にある東京電力柏崎刈羽サイト(7基、8,200万kW)である。それだけ、大量の核燃料、使用済み燃料がサイトに存在しており、巨大な潜在的リスクが存在している、ということである。そこに、ロシア軍が重装備で侵入し、砲撃を加えたのだから、それこそ前代未聞の「恐怖の軍事行動」であった。幸い3月17日現在、ロシアが占拠した後も6基のプラント(2基稼働中)は安全な状態に保たれており、放射性物質が漏洩した形跡は認められないと報告されている。

しかしながら、現地の監視カメラの映像を分析した専門家によると、ロシアの砲撃は火災を起こした訓練センターだけではなく、送電線、さらには原子炉本体(1号炉、6号炉)にもむかっており、一つ間違えば、格納容器や圧力容器をも損傷しかねない状況であったことがわかってきた。当然のことながら、原発ではこのような重装備の軍事攻撃への対応は想定されておらず、誤爆や誤射の可能性も考えれば、危機一髪の状況にあったといえる。

チェルノブイリ原発4号炉を封じ込めた「石棺」を丸ごと覆うドームの内部=2019年11月7日、ウクライナ、越田省吾撮影

チェルノブイリ原発4号炉を封じ込めた「石棺」を丸ごと覆うドームの内部=2019年11月7日、ウクライナ、越田省吾撮影

また、占拠された後も、ウクライナの現地運転員が継続して運転管理を続けているものの、疲労やストレスなども溜まっており、早急に交代要員が必要と考えられる。さらに、4系統ある外部との高圧送電線(予備にさらに1系統)も系統が損傷し、3番目も先週途絶、現在補修中で3月22日までに復旧予定だという。このように、ロシア軍が占拠されている状況では、何が起こるか予測不能であり、一刻も早く原状回復を願うばかりである。

これら二つに共通する懸念として、意外に報じられていないのが「保障措置活動の停止」だ。ロシア軍は、ウクライナの核武装計画を阻止することを、侵攻の理由の一つに挙げている。IAEAはもちろんその事実を否定しているが、保障措置活動が停止してしまうと、ロシアが証拠をでっちあげることも不可能ではない。また、ロシア軍が核物質を移動させても監視することもできない。原発を占拠されることは、核拡散防止上も深刻な課題なのである。

原発のリスクと同様、いやそれ以上に今恐れられているのが、「核戦争」のリスクである。2月27日、プーチン大統領は「ロシアは世界最強の核大国の一つである」と発言し、戦略核部隊を「特別態勢」において警戒を強化する指令を出したと発表した。このような「核の恫喝」ともいえる発言に対し、米バイデン大統領は「ロシア側に具体的な動きは確認されていない。核戦争を懸念する必要はない」として、米側が核戦争を戦う意思はないことを明言した。これで想起されるのが、今年1月3日に核五大国首脳が発表した「核戦争に勝者はない。核戦争は戦ってはいけない」とする共同声明である。この共同声明は、今年開催が予定されている核不拡散条約(NPT)の再検討会議に向けて、核軍縮への姿勢を示す意図があったとみられるが、今回のプーチン大統領による「核の恫喝」は、上記首脳共同声明と明白に矛盾しており、声明に署名している大統領の信頼性を大きく崩すものであった。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください