今回の極大期ではオーロラ画像の自動判定が進むだろう

2022年03月24日

オーロラはスマートフォンでも撮れるようになったが、オーロラの魅力の1割も再現していない=Sandra Fjellborg撮影

オーロラはスマートフォンでも撮れるようになったが、オーロラの魅力の1割も再現していない=Sandra Fjellborg撮影実際、宇宙天気災害「らしき」事件も起こっているが(筆者注:2月3日にスペースX社が打ち上げたスターリンク衛星49個のうち、約40個が軌道投入に失敗した件で、スペースX社は宇宙天気災害との見解を出したが、これには色々と不審な点もあって、実は宇宙天気災害と呼ぶべきか分からない。なので別の機会に計画そのものの問題を含めて語りたい)、本稿ではオーロラについての世間話でも提供したい。ウクライナ情勢次第では、第3次世界大戦=核戦争すら起こりかねない状況だが、そんな不安な時こそ、楽しい科学の話で心を静めて頭を冷やす価値があろう。

私の勤め先であるスウェーデン国立スペース物理研究所(IRF)は、キルナ市(スウェーデン最北の街)という地の利を生かして、その前身・前々身以来、長年オーロラのデータを取り続けている。そのデータには最新鋭の高解像度のものと観測の継続性を重視した全天カメラ(魚眼レンズ)の画像もある。後者は2002年からはデジタルカメラで毎分撮影しており、過去20年のデータを簡単に検索出来る。

そのカメラで確認する限り、現時点のオーロラ活動は前回の活動ピークである2011-2014年を超えている。太陽活動自体は10-12年周期で変化し、それに伴ってオーロラ活動も10年ほど前に極大期を迎えたものの、前回のピークは100年ぶりの低調なものだった。そのため、まだ太陽活動の極大にも至っていない現時点で、前回のピークを既に上回っているのだ。

オーロラ観光のメッカの一つであるキルナ市は、Covid-19関係の勧告も、2月前半に全部取り払われて以来、過去2シーズンの旅行を自粛した分まで取り返すかのように、過去最多のオーロラ観光客が毎週訪れているが、オーロラに関してはCovid-19による自粛で今春に変更してかえって幸運だったはずだ。

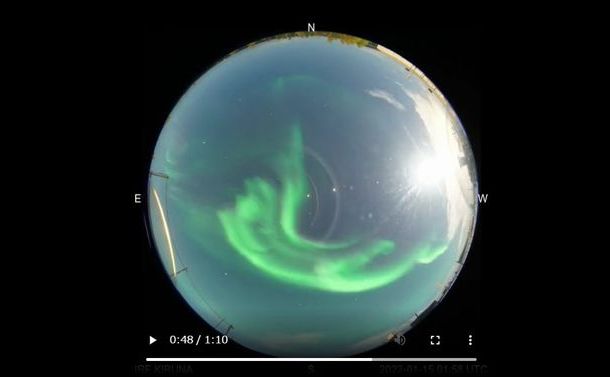

スウェーデン国立スペース物理研究所(IRF)の全天カメラが撮影したオーロラ=2022年1月14日、IRFのKAGO部門提供

スウェーデン国立スペース物理研究所(IRF)の全天カメラが撮影したオーロラ=2022年1月14日、IRFのKAGO部門提供そんな「頭上の爆発」が週に3日以上起こっているのである。毎週2~3日が全天を雲に覆われていることを考えると、晴れていれば7割以上の確率だ。頭上だけでなく北の空で起こっている分を含めると、雲でオーロラが遮られている夜以外は9割以上の夜で「爆発」が見えていると言えよう。

活動の盛んさを象徴するかのように、オーロラがスウェーデン南部や欧州本土にまで拡大する例も増えている。オーロラ爆発の起こりやすい領域は極地の地磁気緯度65-70度が中心で、北欧だとラップランドに当たるが、規模が大きくなればそれが1000km以上も南で見えることだってありうる。

その回数が今年に入って非常に多いのだ。特に1月14~15日は2日続けてストックホルムでオーロラが舞った。ストックホルムに近い支部の研究所員に聞くと、過去30年、ストックホルムで2日連続というのは記憶に無いそうだ。このうちの1月14日のオーロラをIRF所有のキルナ全天カメラで撮ったものを動画で紹介する。

撮影は1分に1枚である。画像は地面から空を見上げているので、左が東で右が西(地図と逆)になる。オーロラが次第に南(画像の下)に移り、やがて南の地平線に張り付くようになったが、この時に、スウェーデン南部やドイツでオーロラが出ていたのである。

さて、オーロラの中でも、その「爆発」は科学的・防災面・観光誘致の価値が高く、これを自動判定できれば(そのためにはオーロラそのものの自動判定も必要となる)非常に有用だ。では、現状はどうなっているのだろうか?

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください