流行開始から2年余、各国で制限緩和の動き

2022年05月16日

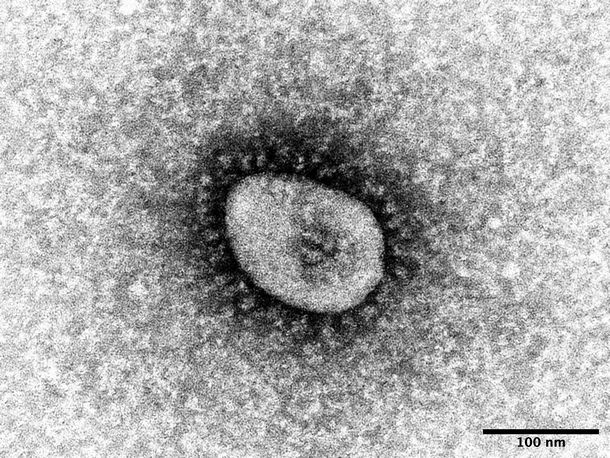

国立感染症研究所で分離に成功した新型コロナウイルスのオミクロン株の電子顕微鏡写真=国立感染症研究所提供

国立感染症研究所で分離に成功した新型コロナウイルスのオミクロン株の電子顕微鏡写真=国立感染症研究所提供新型コロナのパンデミックが始まって、すでに2年以上が経過した。世界保健機関(WHO)の統計によると、2022年4月末までに世界中で5億人が感染し、600万人以上が死亡している。公式に確認されていない数も含めると、短期間に発生した感染症による被害としては、1918年に始まったスペインインフルエンザ(俗に「スペインかぜ」と呼ばれる)のパンデミックに次ぐ規模であると考えられる。

この非常事態を乗り切るために、世界中の多くの国々では、流行当初から渡航制限やロックダウン(都市封鎖)、外出制限等の私権制限を伴う強力な対策がとられてきた。これは人々が接触する機会を削減し、新型コロナによる健康被害を最小限に食い止めることを目的としたものである。しかし、少なからぬ数の重症者や死亡者の発生が続いているにもかかわらず、2022年に入った頃から、各国で制限を緩和する動きが目立つようになってきた。その背景には、長期化する感染対策による市民の疲れや経済の停滞があり、またワクチン接種率の上昇とウイルスの変異により、致死率の低下がみられるようになったことが影響していると考えられる。

世界保健機関(WHO)のテドロス事務局長=2020年9月1日、ベルリン

世界保健機関(WHO)のテドロス事務局長=2020年9月1日、ベルリン国内でも、欧米諸国の動きを受けて、制限緩和を進めるべきだという声が次第に大きくなっている。感染対策に関わる政策決定者や公衆衛生の専門家は、こうした声に真摯(しんし)に向き合う必要があるだろう。その際には、日本の対策の特性についても考慮しなくてはならない。日本では、これまで法令に基づく強い行動制限策の代わりに、市民の自主性と協調性を尊重した対策がとられてきた。例えば、日本ではマスクの装着は義務ではないが、今日に至るまで高い装着率を維持している。これはまさしく市民の自主性と協調性の成果だが、逆に言えば、もし市民がその必要性を感じなくなれば、政策決定者の意思とは無関係に制限の緩和が進行することもあり得るということである。国の対策方針と市民の行動が乖離することは、決して好ましい事態ではないだろう。そうなる前に、国全体として何を目指して対策をしているのかについて、政策決定者と専門家、市民の間で認識を共有しておく必要がある。

このように、いま私たちはパンデミックの「終わり」について正面から議論すべき時期を迎えている。しかし、ここで問題がある。そもそもパンデミックの「終わり」とは何であるかについて、学術的な定義や国際的な統一見解がないのである。従って議論は、まず「終わり」が何を意味しているのかを考えることから始めなくてはならない。

=shutterstock.com

=shutterstock.comそれでは、新型コロナのパンデミックに「終わり」はないのだろうか。ここで、過去のパンデミックの経験が参考になる。これまでに人類は繰り返しパンデミックを経験してきた。国際的なサーベイランス(発生動向の調査・監視)体制が整備され始めた20世紀以降に限っても、複数回のインフルエンザのパンデミックとHIV/AIDSのパンデミックを経験している[1、2]。これらの病原体は根絶されておらず、現在も世界中で流行が続いている(ただし、インフルエンザウイルスの亜型について言えば、「アジアかぜ」を起こしたA/H2N2亜型のようにヒトの間での流行が見られなくなったものもある)。

その意味で言えば、これらのパンデミックは終わっていない。しかし、一部の医療従事者や研究者を除いて、多くの人たちはそれを意識することはないだろう。それらは日常の背景にあり、普段は忘れているものだからである。ここに私たちが「終わり」について考える際に役立つヒントがある。つまりパンデミックの「終わり」は、必ずしもその感染症がなくなることではない。それは、その感染症が日常の背景となり、普段はそれについて意識をせずとも生活に不都合がなくなることなのである。

それでは、新型コロナのパンデミックはどのようにして「終わる」のだろうか。私の考えでは、それは新型コロナについての認識と環境の大転換、いわばパラダイムシフトが起こることで実現される。それは、価値基準の転換、健康概念の拡張、そして対策の日常化――の3つの大きな変化である。これらはこの順番に起こるというものではない。以下、集団の健康という公衆衛生的な概念を軸として、これらの変化について概説する。

ヒトの集団からなる社会には、感染症や慢性疾患、外傷など様々な健康被害の原因となる要因がある。災害や紛争などによって短期間に急激な変化が起こる場合を除いて、社会の構成員はそれらの要因を背景として日常生活を送り、健康を維持している。

大型展示場を改造してつくられた軽症者用の仮設病院=2020年4月9日、中国湖北省武漢市

大型展示場を改造してつくられた軽症者用の仮設病院=2020年4月9日、中国湖北省武漢市2019年12月に中国湖北省武漢市で最初の症例が確認され、その後世界中に拡大した新型コロナの流行は、社会にとっていわば外部からの侵入であった。これにより社会の構成員は健康を損なうリスクに晒され、それに対抗するために生活の一部を犠牲にすることを強いられるようになった。本来、健康と生活の間には、「健康が生活の基盤となり、生活が健康を維持する」というひとつの均衡が成り立っている。しかし、流行によりこの均衡が失われ、社会はその構成員の健康と生活を共に失うことになった。このとき、社会にとって対策の目的は、「失うものを減らすこと」である。

今後も新型コロナの流行が続き、次第に社会の内部に常に存在するものとなっていく。もはや、この感染症がなかった2019年以前に戻ることはない。この事態を正面から受け止め、新型コロナの流行を前提とする生活を考えるとき、価値基準の転換が起こる。すなわち、社会はその構成員の健康と生活を評価するときに、決してあり得ない「新型コロナの流行がなかった場合」と比較するのではなく、現実的にあり得る「新型コロナの流行下で対策を何も行わなかった場合」と比較するようになる。その結果、対策の目的は「新型コロナの流行が始まったことで生じる健康と生活の損失を回避すること」(つまり「失うものを減らすこと」)から「新型コロナの流行下で健康と生活を獲得すること」(つまり「得るものを増やすこと」)に変わる。

新型コロナの流行によって、健康と生活の間にある均衡が失われる。これは感染症に特有のメカニズムが原因であり、それは感染による健康被害が、感染した本人だけではなく他者にも及ぶということである。このため、健康被害を減らすには、感染対策が個人だけでなく社会全体で講じられなくてはならない。このとき、「感染対策を行うことで健康被害は減るが、社会経済活動が抑制されることで失われるものがある」というように、感染対策と社会経済活動の間にトレードオフの関係が成り立つように見える。しかし、こうした視点は事態の一面しかとらえていない。

帰宅時間帯、マスク姿で新宿駅方面へ向かう人たち=2020年7月夕、東京都新宿区

帰宅時間帯、マスク姿で新宿駅方面へ向かう人たち=2020年7月夕、東京都新宿区ここでいう感染対策とは、例えば日常におけるマスク装着や手指消毒などの衛生行動、室内の換気、社会的距離の確保、ワクチン接種のことである。あるいは、医療機関でのゾーニングや個人用防具の着脱のことである。これらはいずれも、それ自体が社会的な活動である。そして、社会経済活動が概して日常に満足や幸福をもたらすのと同様に、感染対策もまた身体的な健康を守ることを通してそれをもたらす。つまり、一般に感染対策とは社会経済活動そのものなのである。ただ新型コロナに関する部分については、これまでの日常には含まれていなかった、ということである。

価値基準の転換を経た後の社会において、対策の目的は「新型コロナの流行下で健康と生活を獲得すること」である。それは、具体的には感染対策や教育文化活動、経済活動を通して実現されるものである。この時、社会の構成員が獲得しようとしているのは、身体的な健康だけではない。もっと広い意味での心理的、社会的、経済的な満足や幸福の実現である。このように、健康を身体的健康よりも広い意味で捉える考え方は決して新しいものではない。それはWHOがその憲章の前文で、「健康とは、肉体的、精神的、社会的に満たされた良好な状態のことであり、単に疾病または虚弱の状態でないことではない」と定義したものであり、近年ではウェルビーイング(well-being)という言葉で呼ばれているものである。

=shutterstock.com

=shutterstock.comウェルビーイングとは、各人に実現されるひとつの状態であり、単に量的に増やしたり減らしたりできるものではない。またその性質は、幅広く、柔軟にとらえられるべきものである。それは子供、青壮年、高齢者といった世代によって異なり、ケアをするものとされるものによっても異なる。こうした個人の属性や置かれた環境による違いを重視する点が、ウェルビーイングの概念が狭義の身体的健康とは異なる特徴である。

こうして社会は健康の概念を、それまでの身体的健康からウェルビーイングとしての健康に拡張して考えるようになる。そして、それまで「新型コロナに関連して発生する健康被害を減らすこと」だけを考えていたものが、今度は「新型コロナの流行下で各人のウェルビーイングを実現すること」を考えるようになる。そこで目指されるものは「感染対策と社会経済活動の両立」ではなく、「ウェルビーイングの公正な実現」である。

新型コロナのパンデミックの「終わり」とは、新型コロナがなくなることでも、それへの対策をやめることでもない。実際、社会はどのような感染症についても対策を怠ってはいない。例えば季節性インフルエンザについてみても、冬期には手洗い、せきの症状があるときはマスクの着用、発熱があれば学校や職場を休むことが推奨されている。ワクチンや簡易検査、治療薬が開発されており、それらにアクセスできる医療制度が整備されている。それでも一定数の感染者や死者が発生することから、より効果的なワクチンや薬の開発が進められている。

つまり、社会は季節性インフルエンザによる健康被害を受け入れているのではない。むしろそれに抵抗し、不断の対策をしている。ただ、日常の感染予防が習慣となり、予防と治療の技術が開発導入され、それらにアクセスできるように制度が整備されていることで、この対策が日常の背景となっているのである。これが対策の日常化である。

米モデルナ社の新型コロナウイルスワクチン=2021年6月、千葉市美浜区

米モデルナ社の新型コロナウイルスワクチン=2021年6月、千葉市美浜区有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください