あの電気釜覚えてる? 誕生65年、広がるデザインの認識

2022年05月24日

グッドデザイン賞をご存じだろうか。その名を知らないとしても、斜め45度正方形の「Gマーク」といえば、どこかで見たことがあると思う。

私が持つグッドデザイン賞のイメージは、電気製品とか家具、文房具などだ。だが昨秋、東京・丸の内を歩いていてたまたま、この賞の展示施設を見つけて入ってみたところ、想定外のものも並べてあった。

それは、Zoomとか東京都新型コロナウイルス感染症対策サイトといった姿形のないものだった。2020年度のグッドデザイン賞に選ばれたものではあるが、「こんなのもデザインなのか?」。そう思ってグッドデザイン賞の歴史や「今」を調べてみようという気になった。

グッドデザイン賞ロゴ=日本デザイン振興会提供

グッドデザイン賞ロゴ=日本デザイン振興会提供もともとよく知られた賞である。1998年に旧通商産業省から事業を引き継ぎ、賞の事務局をしている日本デザイン振興会の2020年の調査では、「良いデザインとして選ばれた証のマークであることを知っている」「意味は良く知らないが、そのマークは知っている」を合わせると、日本人の81%が知っている。

2021年度は、5835件の審査対象から1608件が受賞した。その中から金賞が選ばれ、さらにそこから大賞が選ばれた。大賞は、遠隔操作できる分身ロボット「OriHime」とそれを活用したカフェだった。お年寄りや障害者も使える「OriHime」は、「デザインで暮らしや社会をよりよくしよう」という賞の趣旨にぴったりといえるが、実はこの賞の始まりは、戦後間もないころの日本の「黒歴史」だった。

グッドデザイン賞が始まった1957年――当時の国産製品のデザインは外国製品の模倣が多く、外国から何度も抗議されていた。翌58年、特許庁意匠課長だった高田忠さんが「グッド・デザイン―その制度の実例―」(中小企業出版局)に書いた文章の冒頭はこうだ。

「日本商品の外国意匠盗用問題は、今にはじまったことではなく戦前にもしばしば問題になったが、国際問題としてとり上げられたのは、昭和二十四年、イギリスから当時のG・H・Qを通じて日本の輸出織物の意匠がイギリスのそれを盗用していると抗議されたのにはじまり、その後、陶磁器、ライター、洋食器、電気洗濯機、ミキサー、玩具など、いろいろな輸出品について、イギリスのみならず、アメリカ、ドイツなどから毎年のように抗議され、昨年九月にも藤山外相がロンドンを訪問した際、日本からボンベイ方面に輸出したベアリングの外箱の意匠が、イギリスのポーラ―ド社のベアリングの外箱の意匠に似ているというので、だいぶ問題にされたようである」

今でこそ日本の文化やデザインは盗用される側に回っているが、当時はこんな散々な状態だったのだ。

「日本でも独創的なグッド・デザインを選定し推薦する制度ができれば、国内におけるデザイン思想の啓蒙(けいもう)と諸外国の日本商品のデザインに対する評価の改善に資することはもちろん、デザイン能力に対する日本人の自信を回復せしめ、ひいては盗用防止に役立つことは明らか」

高田さんがこう書くように、1957年に生まれたのがグッドデザイン賞(当時は「グッド・デザイン商品選定制度」)だった。工業デザイナーの剣持勇さんは1966年の毎日新聞に「良貨のための悪貨駆逐運動である」と書いている。

1958年度選出 東芝「電気釜」=日本デザイン振興会提供

1958年度選出 東芝「電気釜」=日本デザイン振興会提供 1966年度選出 ニコン「ニコンF」=日本デザイン振興会提供

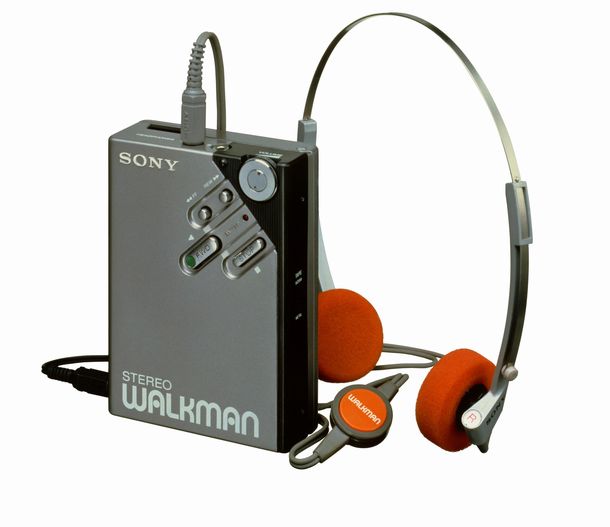

1966年度選出 ニコン「ニコンF」=日本デザイン振興会提供草創期のグッドデザイン賞は、日用雑貨や軽工業品、光学機器、家電品などが対象だった。これは私が持つイメージに重なる。有名な例が1958年度に選出された東芝の電気釜だ。今となっては懐かしいが、一世を風靡(ふうび)した製品だ。また1966年度選出のニコンの一眼レフカメラもそうだ。1981年度選出のソニーの携帯音楽プレーヤー「ウォークマン」は、音楽を持ち歩くという文化をつくりだした。

1981年度選出 ソニー「ウォークマン」WM-2=日本デザイン振興会提供

1981年度選出 ソニー「ウォークマン」WM-2=日本デザイン振興会提供自動車も1980年代から。1984年度大賞のホンダ(本田技研工業)のワンダーシビックのデザインが頭の中に鮮明に残っている人も多いだろう。そして

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください