3万個の天体が地球に接近する可能性

2022年06月19日

毎年6月30日は、2016年に国際連合が定めた「アステロイドデー」だ。直訳すれば「小惑星の日」だが、この日を中心に、小惑星をはじめとする天体の地球衝突についての危険意識を高めること、また天体衝突から私たちの地球や社会、そして未来の世代を守るために何ができるかについて、市民が議論し学ぶことを目標に、さまざまな活動が展開される。なぜ6月30日かというと、1908年にシベリアのツングスカで起きた有史以来最大の天体衝突と推定されている爆発現象を記念したものだ。

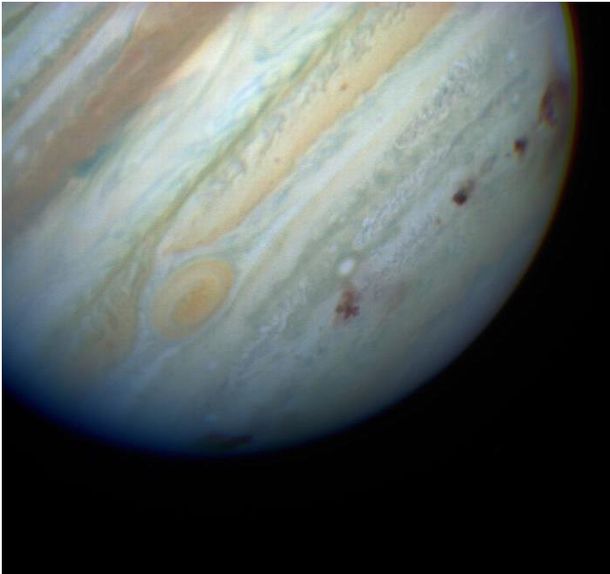

天体衝突の重要性が天文学の世界で広く認識されるようになったきっかけは、1994年に起きた木星への彗星(すいせい)衝突だろう。この彗星は、衝突の2年前に木星に大接近して、潮汐力(ちょうせきりょく)によって直径数km以下の20個以上の破片に割れてしまった。その破片が続々と、数日間にわたって木星に衝突したのだ。数珠つなぎになった衝突の瘢痕(はんこん)は、数カ月もの間、木星の表面で観測されつづけた。この現象は、天体の衝突が絵空事ではないことを人類に鮮烈に印象づけることとなった。

木星面に残された衝突痕。ハッブル宇宙望遠鏡で撮影(クレジット:Hubble Space Telescope Comet Team and NASA)

木星面に残された衝突痕。ハッブル宇宙望遠鏡で撮影(クレジット:Hubble Space Telescope Comet Team and NASA)

美星スペースガードセンター(クレジット:JAXA)

美星スペースガードセンター(クレジット:JAXA)これらの活躍で、軌道がはっきり決まった小惑星の数は、1990年代末に1万個ほどだったものが、2022年現在では60万個を超えるまでになっている。地球に接近する天体は、軌道未確定のものも含めると

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください