大人が決めることで失う、相手の反応で行動を変える機会の重要性

2022年06月26日

=shutterstock.com

=shutterstock.com記事の中では、「あだ名は身体的特徴や失敗行動など相手を 蔑視(べっし)したものが多い。呼び方だけでいじめを根絶できるわけではないが、抑止することにはつながる」という管理職のことばが紹介されていた。一方で、「さん付けは時代の流れであり、それを各校が採り入れることは理解できる。ただし、あだ名まで禁止すると円滑なコミュニケーションがとれないのでは」「昔は子供たちが愛称で呼び合った。その効果か、クラスはにぎやかだった」という声も紹介されている。

フェイスブック上でのレスポンスは、「ええー?!」と驚く声ばかりであった。

「あだ名を強要するのもいかんけど、呼び名をルールで決めるの?」というのがおおかたのトーンである。また、「表面的に『多様性』とか個性とか言っているけれど、何かと一律にしようとするね。一律の方が管理側は楽なのでしょう。一種の『ことなかれ主義』?」という本質に迫る意見もあった。

とにかく何でも「~さん」で呼ばせておけば、何かの問題が起きる確率を最小限にするという意味では、「ことなかれ主義」の表れと言われても仕方がないだろう。本稿では、このような方策には、「あだ名で呼ぶ行動がどのような効果を持つか」という「発話行動の機能」は「言われた相手が決めている」という重大な視点が完全に欠落していることを指摘したい。

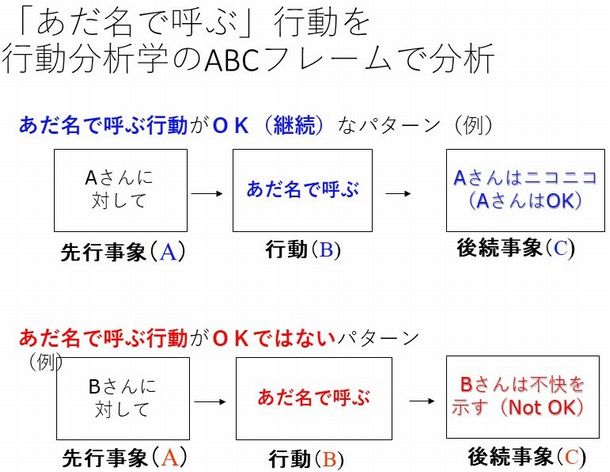

「発話行動の機能」は「言われた相手が決める」? と疑問に思われた方は、図1をご覧いただきたい。これは例えば、「あだ名で呼ぶ」という行動が、人によって効果が違うということをごくごく簡単に心理学の一分野である行動分析学のABCフレームを使って図示したものである。

図1

図1Aさんに対して、「あだ名で呼んだ」ところAさんはニコニコと反応してくれた。これによって、あだ名で呼ばれることはAさんには不快ではないことがわかる。ゆえに、その後Aさんをあだ名で呼ぶことは維持してもよいということになる。一方、Bさんに対して、「あだ名で呼んだ」ところ、Bさんは明らかに不快な表情になった。これは、そのあだ名で呼ばれることはBさんにとっては、心地よくないという意思表出であり、これを察知したならば、その後「あ、Bさんはこういう呼ばれ方は嫌なんだな」と「あだ名で呼ぶ」ことをやめて別の呼び方(例えば、~~~さんで呼ぶなど)に変える必要がある。

=shutterstock.com

=shutterstock.com有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください