ドイツのG7サミットから今後の気候政策とエネルギー転換を展望する

2022年07月06日

ドイツ・エルマウで2022年6月26日から28日までG7サミットが開催され、首脳宣言(コミュニケ)が採択された。

G7サミットの会合に臨む各国首脳ら=2022年6月27日、ドイツ南部エルマウ、代表撮影

G7サミットの会合に臨む各国首脳ら=2022年6月27日、ドイツ南部エルマウ、代表撮影この宣言は英文版で28ページの長文だ。コミュニケの冒頭の序文に続く最初のテーマは“A Sustainable Planet(持続可能な地球)”となっており、「気候とエネルギー」「環境」が取り上げられている。気候とエネルギーには5ページが割かれ、環境と合わせると7ページにおよぶ。

さらに年内に設立に向けて協力することが合意された「気候クラブ」の詳細については、別途2ページにわたる「気候クラブに関するG7声明(G7 Statement on Climate Club)」が発表されている。このことからも、ロシアのウクライナ侵攻という事態の下で、議長国ドイツ政府の気候危機や環境への意気込みがうかがえる。

G7首脳宣言における気候関連分野の主な内容は、ベルリンで5月26日、27日に開催されたG7気候・エネルギー・環境大臣会合でのコミュニケを踏襲したものとなっている(G7大臣会合に関する論考は、拙稿「日本政府に脱化石燃料への行動を迫るG7加盟国」を参照)。

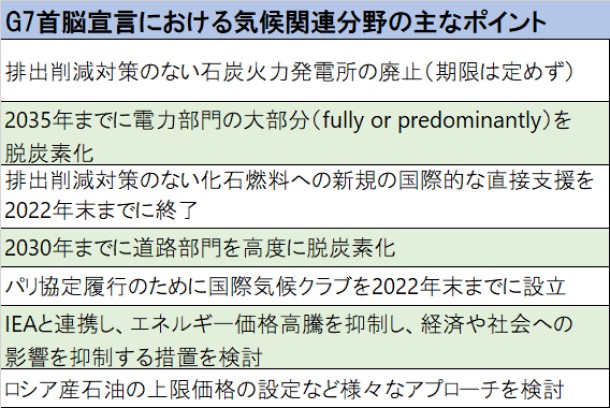

その主なポイントは以下の表の通りである。

これらの内容が示すことは、上記拙稿で述べたように、現状の政策の延長ではない大きな方向転換が日本政府には求められているということである。とりわけ2035年までに電力部門の大部分を脱炭素化すること、そして排出削減対策が講じられていない国内石炭火力発電所を廃止する方針が正式にG7首脳宣言に盛り込まれたことの意味は大きい。

また、排出削減対策が講じられていない化石燃料事業への国際的な公的資金供与を2022年末までに停止することなども明示された。来年議長国を務める日本がG7でリーダーシップを発揮するためには、気候変動対策の強化、そして脱化石燃料に向けた行動と政策転換が不可避である。

なお、報道(日経新聞6月29日朝刊)によると、当初の宣言の議長国案では、30年までに温室効果ガスを排出しない電気自動車(EV)などゼロエミッション車の販売などに占めるシェアを50%にすると盛りこんでいたが、日本は「ハイブリッド車や脱炭素燃料などを通じて脱炭素化を実現する」と反対を表明し、最終案には数値目標は明記されなかったとのことである。

今回のG7サミットの宣言の中では、年内の設立に向けて協力することが合意された「気候クラブ」という気候変動問題への新たなアプローチが注目を集めている。G7というプロセスを舞台として発展した国際気候政策の考え方が導入されようとしている。

ドイツのショルツ首相=2022年6月24日撮影

ドイツのショルツ首相=2022年6月24日撮影議長国ドイツのオラフ・ショルツ首相は、かねて「気候クラブ」の熱心な提唱者であった。2021年8月には財務大臣(当時)として、国際気候変動クラブに向けた共同重要課題ペーパーを発表している。首相就任後ショルツ氏はG7議長国首脳として議論をリードし、2022年2月24日のG7首脳会議では、「国際的なルールと整合的で、G7を超えた参加を得た、開かれた協調的な国際気候クラブの設立を探求するという」という決議がされている。

また、5月27日に発表されたG7気候・エネルギー・環境大臣会合コミュニケでも、「2月のG7首脳による国際気候クラブの設立を探求する決定を想起する。(中略)我々は、気候クラブの提案について最初の議論を行っており、我々の議論を強化し、G20 パートナーや他の途上国・新興国を含む国々との協議を拡大することを期待する」としている。そしてG7サミットの共同声明では気候クラブについて「我々は、オープンで協力的な国際的気候クラブの目標を支持し、2022年末までに設立することを目指してパートナーと協力する」と述べられるに至ったのである。

気候変動対策が効果を上げるためには国際協力が不可欠である。そして理論的には、気候変動対策を効果的に進めことが世界のすべての国の利益につながる。

ところが、大幅な排出量削減を伴う国際協定に参加するよう各国を誘導することは困難であった。その根本的理由は、各国には、自国で対策をせずに他国の削減努力に「ただ乗り」(フリーライド)するインセンティブがあるためである。

フリーライドとは、ある公共財の利益を享受しながら、そのコストを負担しないことだ。国際的な気候変動政策の場合、各国は自国の責任に見合うだけの排出削減を行わずに、他国の排出削減を当てにするインセンティブがある。国際公共財である気候の保護には、国内市場の失敗とは違い、市場や政府では効果的に対処することができないのである。

このような課題に対し、ノーベル経済学賞を受賞したウィリアム・ノードハウスは、2015年に「気候クラブ」構想を提唱した(William Nordhaus ,2015, “Climate Clubs: Overcoming Free-riding in International Climate Policy”)。

一般的にはフリーライドは、しばしば「クラブ」という仕組みによって克服されてきた。クラブとは、公共財としての特性を持つ活動を生み出すコストを共有することで、相互の利益を得る自発的な集団である(これを経済学では「クラブ財」という)。クラブが成功すれば、その利益は大きく、会員は会費を払い、クラブの規則を順守し、会員としての利益を得ようとする。

ノードハウスは、経済理論と実証モデルに基づき、非参加国に対する制裁がなければ、最小限の削減を行う連合以外に安定した連合は存在しないことを明らかにした。そして、非参加国へ小さな貿易ペナルティを課す体制、すなわち気候クラブによって、高い削減レベルを持つ大規模な安定した連合に導くことができる、とした。

彼は、いくつかの国のグループが一定の炭素価格に合意し排出量を厳しい水準で管理し、グループ外のより排出規制の緩い国からの輸入品に関税をかけることを提案した。グループ外の各国は、貿易上のペナルティを避けるために、このクラブに参加するインセンティブが生じる。これによって、緩和効果を損ねる炭素価格のない国への生産シフト(炭素リーケージ)を防ぐことができる、としたのである。

パリ協定には、拘束力のある排出削減目標は定められておらず、目標の策定は各国に委ねられている。そのため、先進的気候政策に取り組む国がコストを負担し、他国の削減努力にただ乗りするフリーライダーは不十分な貢献で済ませるというリスクが生じる。このような課題を克服し、先進的気候政策に取り組む国が連携して、自国の産業競争力が不利にならないようにするため、気候クラブが提唱されているのである。

ではG7サミットで設立に向けて合意された「気候クラブ」とはどのようなものか?

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください