出島に集まる好学者① 異分野へ「越境」する好奇心

2022年07月29日

江戸時代。200年以上続いた鎖国下の日本で唯一、西欧との貿易に開かれていた「出島」。海外からの情報や知識を得ようと、その地に集まった好学者は決して少なくなかっただろう。そして現代。「大学の出島」というものがある。いわば、大学の出先機関ではあるが、本体と切り離して企業との共同研究を行いやすくさせようと、内閣府・総合科学技術イノベーション会議 (CSTI) で2019年に提案されたものである(「我が国の研究力強化に向けて」を参照)。

複数の大学と企業を一カ所に集めたオープンイノベーション研究拠点であるため、個々の大学の風習やしきたりにとらわれることがない、機敏性と多様性(ダイバーシティ)に富んだ研究集団というメリットは大きい。また、間接経費の扱いなど大学単体では不透明になりやすいことを相互にチェックできることも利点だと内閣府は謳(うた)っている。

とてもいい考えだと私は思う。課題をあげるとすれば、いまだに保守的な大学は少なくなく、大学教員の給与は「教育」の対価であるという考えが根強い点があげられる。この「出島構想」の成功の鍵を握るのは、欧米のように、講義や事務仕事をせず研究に専念できる教員を大学の組織に置けるか否かということである。

長崎の出島は、江戸から遠く離れた地にあるが、これは中央政権への影響を避けるためのものであり、出島自体はイノベーションの最前線であっても本体の体質は何も変わっていない。創業50年、100年と長く繁栄し続けている老舗企業は、環境の変化に合わせた補正を都度行ってきた努力の結果である。

1年ほど前に、米国のある研究者が私にこう言った。「日本は、peaceful, stable and safetyな国だ」。決して悪い話ではないが、裏返せば現状に甘んじて、変化に対して機敏に順応できないと言われているような気がした。開国により日本は太平の眠りから突然目覚めさせられたわけだが、大学の出島構想も、しっかりと大学本体が変革の意識を持たなければ、後世の者たちに大きなツケを払わせることになるだろう。

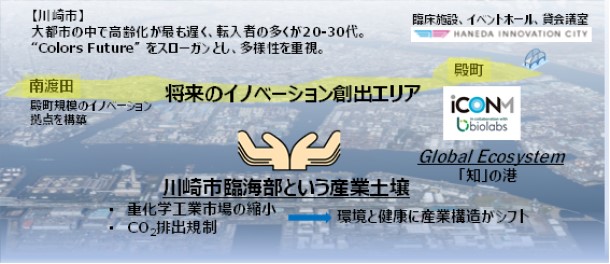

私がセンター長を務めるナノ医療イノベーションセンター(iCONM=アイコン)は、川崎市川崎区殿町の国際戦略拠点「キングスカイフロント」にある。多摩川を挟んだ対岸には羽田空港があり、東京湾に沿って京浜コンビナートが広がる。かつて、日本の高度経済成長を支えた地であるが、(加工)貿易のための港として人工的に作られた埋め立て地という点で、長崎の出島に通じるものがある。

川崎臨海部を東京湾から望む。手前の羽田空港から多摩川を越えた白い建物群(写真中央)が「キングスカイフロント」=川崎市提供

川崎臨海部を東京湾から望む。手前の羽田空港から多摩川を越えた白い建物群(写真中央)が「キングスカイフロント」=川崎市提供iCONMは、川崎市の100%出捐(しゅつえん)により設立された(公財)川崎市産業振興財団が運営する公益研究施設。様々な専門性を持つ産学官の人材が国内外から集まったダイバーシティの高い組織で、「ナノ医療」に関する研究活動を実践している。企業出身者を中心とした研究推進機構(大学のURAに相当)も充実しており、研究成果を論文にまとめて終わりではなく、それを知財化して社会実装する発熱型の出島と言える。

URA(University Research Administrator)

大学などの研究組織で、研究活動の企画・マネジメント、研究成果の活用促進を行って、研究者の研究活動の活性化や研究開発マネジメントの強化を支える業務に従事する人材のこと(RA協議会のHPから)。

iCONMの各階にある交流の場「マグネットエリア」。異質の文化の接近は、しばしば反発を招くが、何度かぶつかるうちにお互いを理解しあって引き合うようになる。その励起したエネルギーがイノベーションを生み出すための原動力となる=以降の写真・図はiCONM提供

iCONMの各階にある交流の場「マグネットエリア」。異質の文化の接近は、しばしば反発を招くが、何度かぶつかるうちにお互いを理解しあって引き合うようになる。その励起したエネルギーがイノベーションを生み出すための原動力となる=以降の写真・図はiCONM提供オンエアされた映像では「日本の科学技術は世界トップクラスだが、エコシステムの構築については、まだまだ遅れている」といったFruehauf氏のコメントも流れ、今後の同社との関係で築かれるグローバルエコシステムへの期待が膨らむ。将来、「知」の貿易港として、この殿町が海外からのリソースを引き寄せ、そこから創出されるプロダクトを世界中に供給する姿を関係者一同、思い描いている(BioLabs 社と連携したインキュベーション事業については、iCONM in collaboration with BioLabsを参照)。

川崎市臨海部の「出島」としてのポテンシャル

川崎市臨海部の「出島」としてのポテンシャルエコシステム

生態系(ある地域や空間などで生物が互いに依存しながら生きているようす)を指す用語だが、ITなどの産業界では、業界や製品がお互いに連携することで大きな収益構造を構成するさまを表現する。

iCONMの研究の中心は「ナノDDS(Drug Delivery Systems)」である。

生体に投与した薬剤は、何も操作を加えなければ全身に広がり希釈され、その多くは代謝され速やかに尿や胆汁に排泄(はいせつ)されて消失する。また、患部以外の組織に届いた薬剤は副作用の素ともなり得る。

DDSは、特定の組織へ選択的に薬剤を送達する技術であり、iCONMでは、高分子ナノミセルという直径20~50ナノメートルの超微小胞体に薬剤を搭載することで、がんや脳、筋肉といった特定の組織に薬剤を送達し、その場所の環境に応じて薬剤を放出させる技術の研究を行っている。

この高分子ナノミセルは、

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください