宇宙クラブ入りした韓国と、宇宙に戻ってきたトルコにお祝いを

2022年08月07日

韓国国旗と人工衛星のイメージ=shutterstock.com

韓国国旗と人工衛星のイメージ=shutterstock.comまず韓国の自力による人工衛星打ち上げだが、日本や中国(共に1970年)から遅れること半世紀での達成となった。1トン以上の搭載能力を持つロケットの打ち上げに成功した年で比較しても30年の差がある。例えばJAXAのもう一つの前身である宇宙開発事業団は、完全国産の液体ロケットH2(積載能力はLEOへ10トン)を1994年に成功させている。同じ1994年にはインドもLEOに1.8トン運べるロケットの打ち上げに成功した。中国に至っては1972年打ち上げの風暴1号がLEOへ2.5トンの積載能力を持っていた(参考:軌道投入用ロケットリスト)。

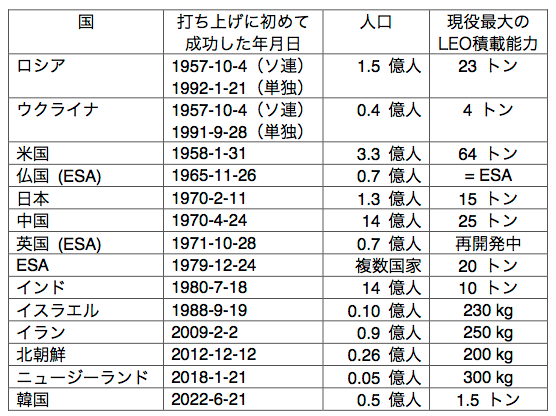

表:国別に見た人工衛星の打ち上げに初めて成功した時期。西欧はほとんどの国が参加する欧州宇宙機関(ESA)で独自の打ち上げロケットを開発した。

表:国別に見た人工衛星の打ち上げに初めて成功した時期。西欧はほとんどの国が参加する欧州宇宙機関(ESA)で独自の打ち上げロケットを開発した。経済力や技術力、海に囲まれた打ち上げ環境(1段目が地上に落ちずにすむ)を考えれば、韓国はあと10年は早く実現していてもおかしくなかった。実際、1993年には海外の打ち上げ場から小型ロケット類の打ち上げに成功している。なのに

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください