中立のメリットと全方位外交を捨て、「世界の警察」を自信過剰に向かわせる

2022年08月13日

=shutterstock.com

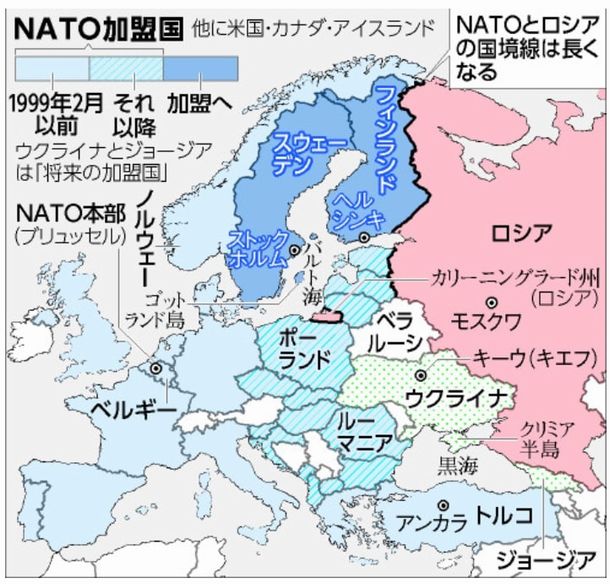

=shutterstock.comしかし、長らく維持してきた軍事的中立を捨てるデメリットは正しく評価されているだろうか? 北欧とロシアの歴史を振り返りながら、考えてみたい。

元々、19世紀にスウェーデンが中立を決めたきっかけは、度重なる対ロシア戦争(1700-1809年に3度)の敗北で、特に第2次ロシア・スウェーデン戦争(1808-09)でフィンランドを失って以来、フィンランドまで進出したロシアがスウェーデンに手を出すことを恐れて(鉄道が海からの砲撃の届かない内陸部に敷かれたほど)、大陸本土の紛争には関与しなくなった。ロシアからの圧力は、ロシア革命のどさくさでフィンランドが独立(1917年)を遂げたことで弱まったように見えた。しかし、そのフィンランドにソ連が冬戦争(独立から約20年後の1939-1940年で、失地回復という意味では今回のウクライナ侵攻と同じ構図)を仕掛け、ソ連が仮想敵国であることが改めて認識された。

ソ連を警戒する流れは冷戦時代も続いた。スウェーデンは表向きは東西どちらの陣営にもつかず、社会システムも、多くの国営・公営事業をもつ巨大政府型の資本主義、いわゆる「福祉国家」だった。だが、現実には、文化的、経済的に西側と強くつながっていた。だから、冷戦中もソ連からの侵攻を想定しており、例えばフィンランドとの国境の川沿いには要塞(ようさい)がいくつもあった。徴兵制度がずっと続いたのもそのためだ。

ソ連崩壊(1991年)で軍事的圧力が下がったのち、もともと経済的・文化的なつながりの強い西側との結束を強めるのは自然な流れで、それは欧州連合(EU)加盟(フィンランドと共に1995年)で加速した。

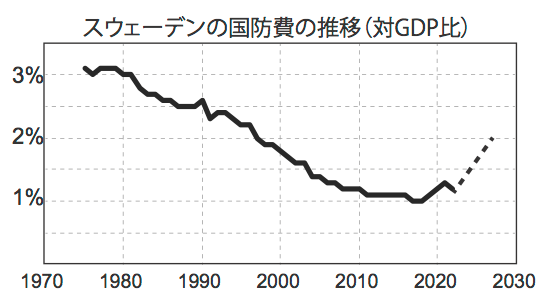

同じ流れで、NATOとの枠外協力が冷戦終了後の1994年に始まった。NATOとの協力のお陰で、スウェーデンは軍事費を減らし、徴兵制度を国民皆兵から志願方式に変えることができるようになった。具体的には志願して検査に合格した者のみを「徴兵」するもので、ウクライナ危機で「国民皆兵」が再宣言されたあとも、実質的な内容は変わらない。軍縮を受けて駐屯所も大幅に縮小され、例えば私の住むキルナ市にあった第21分隊の駐屯所は2000年に廃止された。建物は小さな民間事業所群となり、敷地には住宅が次々に建設されている。国防部門の縮小は、さらにスウェーデン軍のNATO依存を高め、結果的に上記のように右派4党がことごとくNATO加盟を求めるようになったのである。

1975年が3%超で、2011年には1.1%まで下がった。ロシアのクリミア占領を受けて軍縮傾向が止まり、さらにウクライナ戦争を受けて2028年までに2%(NATOと同じ)に高める方針が出ている

1975年が3%超で、2011年には1.1%まで下がった。ロシアのクリミア占領を受けて軍縮傾向が止まり、さらにウクライナ戦争を受けて2028年までに2%(NATOと同じ)に高める方針が出ているもっとも、スウェーデンの世論はずっと加盟への反対多数で、NATOとは枠外協力で十分だとする意見が主流だった。ロシアのウクライナ侵攻を受けてNATO加盟に賛成する世論が高まっても、それは決定的ではなかった。いかにロシアが脅威になろうとも「ロシアが攻めてもスウェーデンとフィンランドだけで撃退できる」はずだからだ。個人的には9月の総選挙の公約か、国民投票で決まると思っていたほどだ。

その意味で、侵攻から3カ月足らずでスウェーデンがNATO加盟を申請したのは、いくらフィンランド(冬戦争の悪夢があるから仕方ない)に引っ張られる形とはいえ、少々驚きだった。その背景には「勝てない侵攻でもロシアは実行しかねない」という恐怖があったのかも知れない。ともあれ、私から見ると、あれよ、あれよと言う間に、政権党の社会民主党が方針を転換したという印象が強い(左派の残り2党は反対のまま)。

このように急な方針転換だから、デメリットの評価が甘いのではないか、という不安が残る。その中でも一番大きいのは

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください