健康被害の増加か、社会経済的損失か パンデミックがもたらしたジレンマ

2022年08月24日

新型コロナウイルス感染症(以下、新型コロナ)のパンデミックが始まって以来、世界各国はロックダウン(都市封鎖)を含む強力な行動制限策をとってきた。これは感染拡大による健康被害(重症者数、死亡者数、後遺症による健康寿命の短縮を含む)の増大を抑制するためであったが、一方で社会経済的損失を含む様々な負の影響を社会にもたらした。これはどちらを選択しても何かを失うというジレンマの状況である。2022年8月時点でこのジレンマが解消されたわけではないが、日本および世界各国は問題を直視しないまま、健康被害の発生を許容しながら対策の緩和に向かいつつあるように見える。

こうした背景を踏まえ、本稿ではパンデミックの状況下で行動制限策を選択することが、倫理的に「正しい」のか、「正しくない」のか、について考える。これは同時に現在の倫理学的な考え方に基づく「正しさの基準」を考えることでもある。前編では、倫理学の一領域である「公衆衛生倫理」の代表的な考え方に基づいて「正しさの基準」を設定し、これに照らして行動制限策の正しさを検討する。

平成立石病院の前には毎日救急車の列。最も多い日には7台が並んだ=2022年8月5日午後5時33分、東京都葛飾区

平成立石病院の前には毎日救急車の列。最も多い日には7台が並んだ=2022年8月5日午後5時33分、東京都葛飾区このため医療・公衆衛生従事者を中心に、流行抑制を目的とした市民の行動制限を求める声が上がるが、岸田文雄内閣総理大臣は、7月29日、「一律の行動制限は行わない」と述べ、社会経済活動の回復に向けた取り組みを進めていく方針を示した。これに対し、政府の新型コロナウイルス感染症対策分科会の尾身茂会長は、NHKの討論番組で「強い行動制限をとらないと決めるのであれば、それに代わってしっかりと一人ひとりが、感染対策を今まで以上に徹底することが今の段階では求められる」と述べている。

ここでまず、新型コロナと行動制限について、振り返ってみたい。

新型コロナのパンデミックは、世界中の人々の生活とものの考え方に大きな変化をもたらした。その原因の一つは感染拡大によって生ずる甚大な健康被害であり、もう一つがこれらを抑制するためにとられてきた「公衆衛生的・社会的対策(public health and social measures)」である。WHOの定義によると、公衆衛生的・社会的対策とはワクチンや治療薬などの薬物的介入以外の社会的な対策のことであり、これにはマスクの装着、消毒、換気などの日常の感染対策から、社会的距離、渡航制限、都市封鎖、集会の制限、外出制限といった個人の社会行動に制限を課す対策が含まれる。本稿では、このうち感染者であるか否かにかかわらず市民の行動に制限を課す対策のことを「行動制限策」と呼ぶ。

封鎖されて間もないころの中国・武漢市中心部=2020年1月下旬、市民提供

封鎖されて間もないころの中国・武漢市中心部=2020年1月下旬、市民提供この行動制限策は、パンデミックが始まって以来、世界中で広範かつ長期にわたって講じられてきた。特にパンデミックが始まった当初はワクチンと治療薬がなく、またウイルスの特性も不透明であったことから、各国で行動制限策がとられた。2020年1月29日に中国・武漢市で大規模なロックダウンが行われ、続いてヨーロッパ、アメリカ諸国を含めて次々と同様の措置がとられた。日本もまた同年4月7日に、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく最初の緊急事態宣言が発出されている。

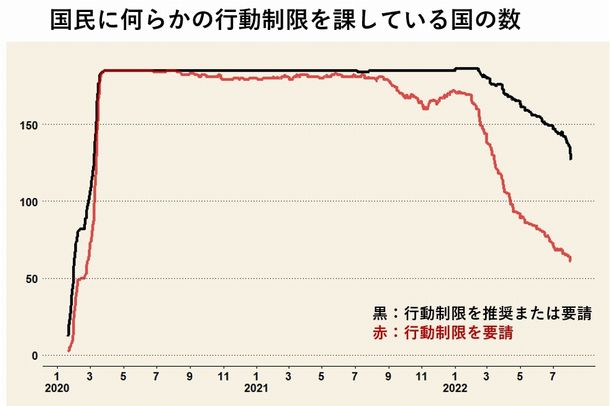

Oxford COVID-19 Government Response Trackerのデータによると、同年4月30日時点で住民に対して何らかの行動制限を要請していた国は184カ国であった。つまり、この時点で地球上の人類の大半が行動制限下にあったということになる。さらにこの状況は、ワクチンと治療薬が開発導入されて以降も長期間にわたって続いた。2022年初め以降の世界的な制限緩和の流れの中においても、5月30日時点で88カ国において行動制限が課されている。

Oxford COVID-19 Government Response Trackerのデータを用いて筆者作成

Oxford COVID-19 Government Response Trackerのデータを用いて筆者作成グラフ注)行動制限の推奨および要請はそれぞれ以下のように定義した。「行動制限の推奨または要請」とは以下のいずれか1つを課していること:学校閉鎖=推奨以上、就業場所の閉鎖=推奨以上、イベントの中止=推奨以上、集会人数の制限=1000人未満、公共交通機関の運行停止=推奨以上、外出制限=推奨以上、国内移動の制限=推奨以上、出入国管理=入国時スクリーニング以上。「行動制限の要請」とは以下のいずれか1つを課していること:学校閉鎖=一部要請、就業場所の閉鎖=一部要請、イベントの中止=要請、集会人数の制限=100人未満、公共交通機関の運行停止=要請、外出制限=一部要請、国内移動の制限=要請、出入国管理=入国時隔離以上

こうして講じられた行動制限策が、どれだけ流行抑制あるいは健康被害の削減に効果があるのかを、再現性をもって定量的に評価すること(「必ずX%減らす」のように示すこと)は簡単ではない。理由はそれが業務制限、集会制限、外出制限等の複数の対策の複合であり、その組み合わせや強度が国・地域や時期によって様々であること、また市民の順守状況を測定することが困難であることにある。それでも複数の研究が、行動制限策が流行抑制に効果があったことを示している[1-4]。

一方で、世界規模で講じられた行動制限策は、市民生活に心理的負荷、社会文化的停滞、経済的損失を含む負の影響をもたらした。国連教育科学文化機関(UNESCO)によると、パンデミックにより世界中で16億人の子供達が教育の中断の影響を被ったとされる。また、世界の労働時間は2019年第4四半期に比べてパンデミック直後には18.7%減少し、その後も4.5%減少のまま推移している。この影響は特に中低所得国において顕著である。世界銀行は、今回のパンデミックにより、2021年には1日約2ドル以下で暮らす極度の貧困状態にある人たちの人数が約8500万人増加したと推定している。ただし、これらがすべて行動制限策を原因とするものではないことには注意が必要である。

=shutterstock.com

=shutterstock.comこのように行動制限策が世界にもたらした様々な帰結については、まだ十分に検証されてはいない。しかし、その規模がどのようなものであれ、それが社会生活に負の影響をもたらしたのだとすれば、公衆衛生政策としての妥当性に疑問が呈されることになる。すなわち「社会経済的な損失を生じさせてまで、感染拡大による健康被害(重症者数、死亡者数、後遺症による健康寿命の短縮を含む)の増加を抑制する必要はあるのか」ということである。あるいは「感染拡大による健康被害を受け入れるか、行動制限による社会経済的損失を受け入れるか」という問いに言い換えてもいいだろう。

これはどちらを選んでも何かを失うということであり、ジレンマの状況である。実際、この問いを巡っては、パンデミックの初期から流行が拡大するたびに世界中で議論が繰り広げられてきた。専門家の間で論争となり、動画やSNSでは感情的な言葉が飛び交い、大規模な街頭デモが繰り広げられることもあった。2022年に入ってから、ワクチン接種の拡大により重症化率が低下したことを理由として世界的に制限緩和の流れが進み、こうした議論は下火になりつつある。しかし、これは本質的にジレンマが解消されたからでも、論争が決着したからでもなく、多くの人たちがこの問いと向き合うことを避けるようになったからだと思われる。

確かに、「命と生活のどちらが大切か」というような問いに向き合うことは簡単なことではない。これは個人の価値観に深く関わる問題であり、議論をすれば意見の対立は避けられない。そこで何かしらの基準に基づいて、どちらかを「正しい」と決めることが出来なければ、議論を通しておのおのの見解をすり合わせ、政治的に判断されるほかないだろう。その場合には、判断の結果が国ごと、時期ごとに違っていても不思議ではない。実際、英国政府は2021年7月にほとんどの行動制限を解除し、その後は流行拡大を許容しているが、一方で中国政府は2022年8月時点でも「ゼロコロナ戦略」を保持し、一部でロックダウンを行っている。

ロックダウン(都市封鎖)の部分緩和でパブの屋外営業が解禁され、大勢の客でにぎわうロンドン市内のパブ。5月17日には屋内営業も解禁されることが決まった=2021年4月16日

ロックダウン(都市封鎖)の部分緩和でパブの屋外営業が解禁され、大勢の客でにぎわうロンドン市内のパブ。5月17日には屋内営業も解禁されることが決まった=2021年4月16日 ロックダウン中の中国・上海市西部であったPCR検査に並ぶ市民ら=2022年4月1日

ロックダウン中の中国・上海市西部であったPCR検査に並ぶ市民ら=2022年4月1日こうしてみると、この問いには「正しい/正しくない」という答えはないのかもしれない。少なくともただ一つの答えはなく、それは時と場合によって違っていてよいようにも思われる。しかし、本当にそうなのだろうか? 自分たちの命と生活に関わる問題であるのに、政治的な判断に任せるか、考えるのをあきらめてなるように任せる(そしてその結果として健康被害を受け入れる)しかないのだろうか?

倫理学は、こうした「正しい/正しくない」を巡る問題を扱う学問である。ここでいう「正しい/正しくない」は、数学的に「真である/偽である」というのとは異なり、「困っている人を助ける行いは正しいか」という時のそれである。倫理学は個別の倫理的問題について判断を下すことはしないが、その判断についての考え方や方向性、あるいは基準を示すことが期待される。このうち特に公衆衛生における倫理的問題を扱うものが、「公衆衛生倫理」と呼ばれる。

それでは公衆衛生倫理はパンデミックの状況下における行動制限策に関する議論について、どのような考え方を示しているのだろうか。実を言えば、

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください