理系の視点から危機感を再提起する

2022年08月31日

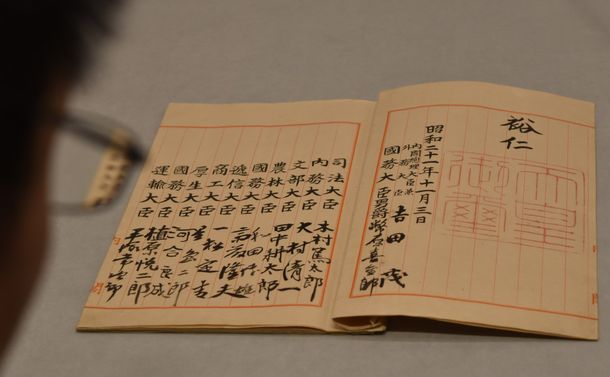

日本国憲法の原本=2017年4月、東京都千代田区の国立公文書館

日本国憲法の原本=2017年4月、東京都千代田区の国立公文書館背景には、ロシアによるウクライナ侵攻のドロ沼化があるだろう。集合住宅が砲撃され、幹線道路に戦車が連なる――その光景は日本の都市や農村でも戦争がありうることを暗示していて、砂漠や密林の戦闘よりも切実感がある。折から、東アジアにも不穏な空気が漂っている。こうしたなかで人々の防衛意識に変化があったのは間違いない。

2022年2月24日、ロシア軍の攻撃を受けるキーウの中心街=shutterstock.com

2022年2月24日、ロシア軍の攻撃を受けるキーウの中心街=shutterstock.com

政治状況も、改憲に現実味を与えている。現在、衆議院でも参議院でも改憲に積極的な政治勢力が議席数の3分の2を超えている。これらの会派の間で、どこをどう改めるかの合意が得られれば発議は可能だ。残る関門は国民投票だが、改憲案が世論に背かないものならば承認される公算が強まった。

ということで私は、護憲派の人々に言いたい。改憲反対の旗を掲げつづけるにしても、それだけでは足りない。改憲を止められないとき、最悪の憲法ができることだけは阻む準備をしたほうがよい。私自身も現行憲法を変える必要はないと考えている一人なので、これは自分自身に向けた言葉でもある。

その第一歩は、最悪の憲法のイメージをあらかじめ思い描いて、警戒度を高めておくことではないか。そうすれば改憲論議が始まったとき、批判の的を外さずに済む。で、私の見方はこうだ。人々の意見が二分されるような問題について、一つの価値観を押しつける憲法は最悪である――。

自民党の憲法改正実現本部会議であいさつする岸田文雄総裁(中央)=2021年12月21日、東京都千代田区の自民党本部

自民党の憲法改正実現本部会議であいさつする岸田文雄総裁(中央)=2021年12月21日、東京都千代田区の自民党本部さて本論に入る前に、私のような科学畑の元記者が憲法をとりあげる理由を述べよう。憲法改定というと、真っ先に思い浮かぶのが第9条だ。ただ、この一点ばかりに目を奪われると、新憲法が私たちの生き方や生活様式に及ぼす影響を見過ごしかねない。環境・エネルギー問題、生命倫理などは科学報道の領域に含まれるので、私たちはこれらの視点から改憲論議を見守る必要がある。

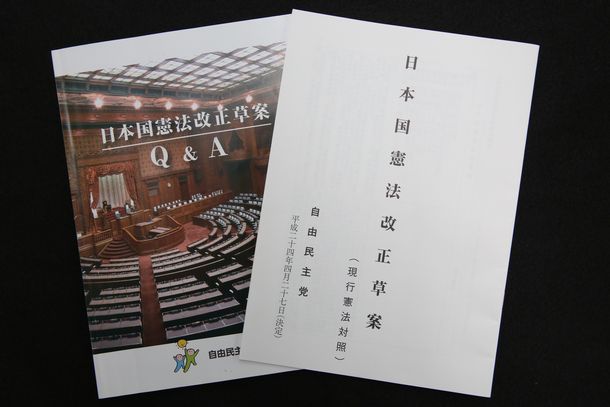

私は、こうしたことを2016年にも当欄で書いた(2016年5月23日付「秋では遅い、理系目線の自民改憲草案批判」)。表題に「自民改憲草案」とあるのは、自由民主党が2012年に決定した「日本国憲法改正草案」だ。自民党は他党の意向も受け入れるだろうから、そのまま最終的な改憲案にはならないだろうが、要注意点を知る手がかりにはなる。

ということで、今回の拙稿でも再びこの草案をとりあげ、「前文」に的を絞って価値観の押しつけが感じとれる部分を切りだしたい。

自民改憲草案の前文で私がもっとも気にかかるのは、経済成長をうたっていることだ。その段落を引用すると、こうなる。

《「我々は、自由と規律を重んじ、美しい国土と自然環境を守りつつ、教育や科学技術を振興し、活力ある経済活動を通じて国を成長させる」》

この部分については、2016年の拙稿でも「この一文に見てとれるのは、経済成長に重きを置く価値観だ」と私は書いた。ただ、それにはもう少し、ていねいな説明が必要だった。今回もう一度、分析してみよう。

この段落は、環境保護に気を配りながら経済成長に励む、と言っているのだから、字面だけを追うとバランスがとれているようにも思う。戦後の高度経済成長が公害や自然破壊という副作用を引き起こしたことを反省して「美しい国土と自然環境を守りつつ」と釘を刺したとはいえるだろう。

自民党が2012年にまとめた「日本国憲法改正草案」とその解説集

自民党が2012年にまとめた「日本国憲法改正草案」とその解説集だが、この一文が「自然環境」よりも「成長」に力点を置いていることは次のような文案と比較すれば明らかだろう。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください