たとえ「ポスト愛知目標」に合意できても、肝心なのは達成までの道筋

2022年09月27日

国連で決まった目標というと、皆さんがまず思い浮かべるのは、2015年に国連サミットで採択されたSDGs(持続可能な開発目標、Sustainable Development Goals)ではないだろうか。2030年に向けた17の目標には、「海の豊かさを守ろう」や「陸の豊かさも守ろう」のように生物多様性に関連が深いものを含め、社会、経済、環境、ジェンダー、都市など幅広い分野のターゲットが含まれている。

愛知目標が決まり、抱き合って喜ぶ人たち=2010年10月、名古屋市熱田区

愛知目標が決まり、抱き合って喜ぶ人たち=2010年10月、名古屋市熱田区

愛知目標は、20の領域から成り、それぞれが複数の小項目の指標を含む。2020年に条約事務局が公表した地球規模生物多様性概況第5版では、進展があった領域はあるものの、世界全体で20の個別目標において指標の全てを完全に達成できたものは一つもなく、「進捗(しんちょく)はあったが完全な達成はない」という辛めの判定となった。

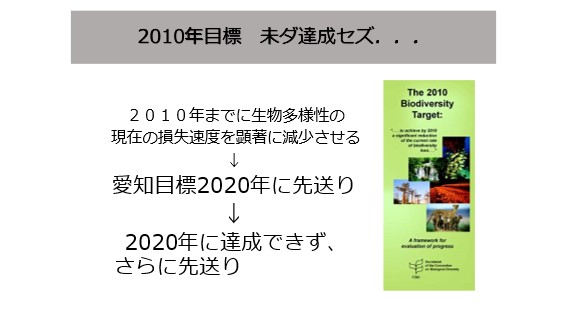

愛知目標の前身で、2002年に合意され、2010年までに生物多様性の損失速度を著しく減少させるという「2010年目標」も未達で「落第」だった。このため2010年に設定された愛知目標はいわば「追試」であった。「達成ができなかった」「未達だ」が連発される事態となっている。これは、危機感を促したり、現実を知るきっかけになったりという効用はあるかもしれない。そうだとしても、なぜ「未達」に終わったのかを検証する必要はあるだろう。

筆者は2010年の生物多様性条約第10回締約国会議(COP10)で、現地の支援実行委員会のアドバイザーとして活動し、その後は専門家として、生物多様性条約の指標に関わる専門家会合にも参画した。IPBES(生物多様性及び生態系サービスに関する政府間科学政策プラットフォーム)、OECD(経済協力開発機構)、ISO(国際標準化機構)でも、関連するプロセスで、その指標や定義に関わる議論に参画をしている。だが、目標、ターゲットの一言一句に膨大な労力と時間を割くのに比べ、「なぜ達成できなかったのか」という検証や反省は、行政、メディアなどから聞かれることは少ない。

もともと国連の設定するターゲットや目標は、達成されることが少ないという、不名誉な評判がある。SDGsの前身ともいわれるミレニアム開発目標も多くの分野で、その目標は未達となった。だが、SDGsを議論する際に、その検証が話題となることは多くなかった。

生物多様性や気候変動など環境分野の目標は、人類の存続にかかわる。にもかかわらず、「目標をたてたはいいが、そもそも達成に向けて進んでいるかどうかを測っていく仕組みがない」という深刻な事態が起きているということだ。長い時間をかけて全員で合意したのに、どちらに向かっているのかが分からない、ということにもなりかねない。

生物多様性条約の指標に関する専門家会合。右から4人目が筆者=2022年7月、ドイツ・ボン

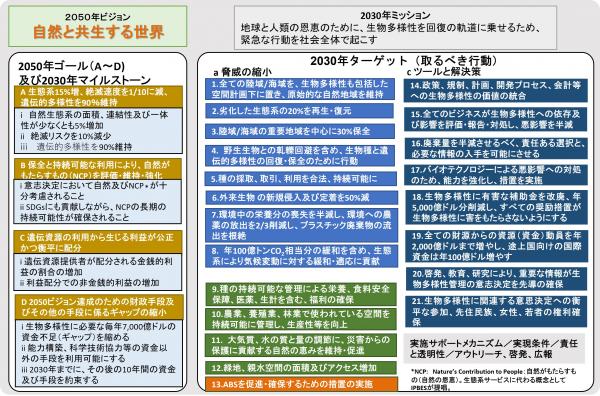

生物多様性条約の指標に関する専門家会合。右から4人目が筆者=2022年7月、ドイツ・ボン ポスト2020生物多様性枠組み(GBF)の第1次ドラフト(環境省作成)

ポスト2020生物多様性枠組み(GBF)の第1次ドラフト(環境省作成)そのGBFのなかで特に注目されているのが、2030年までに陸域と沿岸・海域の少なくとも30%を一体的に保全する、いわゆる「30 by 30」(2030年までに30%の意味)である。この「30 by 30」の達成に向けては、

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください