メタバース空間で模索した「課題解決の場」

2022年09月15日

ヤングケアラーの厳しい現実に関心が寄せられている。ヤングケアラーとは、病気や障害がある家族のために、家事や介護を日常的に行っている若者のことだ。本来は大人が担うと想定されている仕事を引き受けることで、教育を受ける権利や同世代の友人だちと交流する時間を奪われてしまう。

北海道帯広市のデイサービス事業所「ツクイ帯広WOW」がリアル開催の会場となった

北海道帯広市のデイサービス事業所「ツクイ帯広WOW」がリアル開催の会場となったこのたび、こうした課題をみんなで話し合って抽出していくワークショップ「ソーシャルバザール」を開催した。会場になった帯広市がある北海道では、「北海道ケアラー支援条例」が存在するが、地域で支えあうための議論はまだ始まったばかりである。今回は市内に拠点を置く疾患経験者主体のNPO法人「みんなのポラリス」が主催となり、ヤングケアラーという言葉をキーワードに、「地方都市の医療と福祉の課題」についてメタバース空間で話し合った。地域の力を引き出すようなアイデアを産み出そうと、米沢則寿帯広市長も参加した。

帯広市は人口17万人の地方都市である。医療と福祉における全国共通の問題だけでなく、地域性の強い問題なども抱えている。特に冬は大雪によって集まるのが困難になるし、このコロナ禍においては対面によるピアサポートなども滞っている。地方都市の医療と福祉の課題を抽出し、地域の力を引き出すようなアイデアを産む場を創出していきたいという思いから、本イベントは企画された。

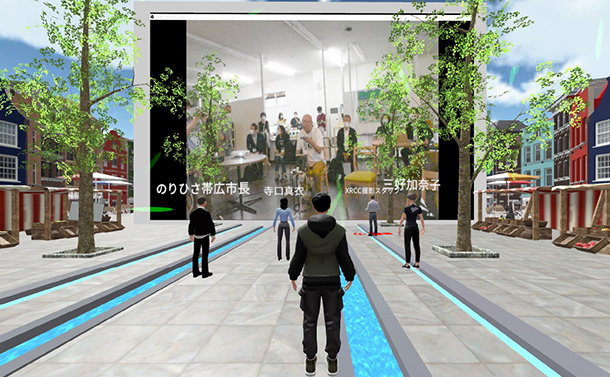

メタバース空間からはリアル会場の様子がスクリーンに映し出される

メタバース空間からはリアル会場の様子がスクリーンに映し出される開会挨拶はリアル会場で行われ、その後は参加者がそれぞれのメタバース空間へと移動していった。ヤングケアラーの問題については、メタバース空間上で4人のゲストスピーカーが講演した。筆者や帯広市長はリアル空間に集まった上で、メタバース空間での講義を市長した。札幌や東京からもメタバース空間に聴講者が入り、操作が難しい人にはYouTubeで配信した。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください