研究費や論文数の躍進に比べてスター研究者はいまだ不在

2022年09月30日

=shutterstock.com

=shutterstock.com筆者は2008~11年に中国特派員として広東省広州市に駐在した。当時の中国は、2003年に楊利偉氏を乗せた神舟5号が初めて有人宇宙飛行に成功、2004~2005年のSARS(重症急性呼吸器症候群)の流行など現地発の科学の話題が増え始めた時期だ。中国は2010年に実質GDP(国内総生産)が日本を抜いて世界2位になったが、当時の科学研究の実力は日本とはまだまだ差があった。サイエンスやネイチャーといった有力な科学誌に中国の研究チームの論文が載ることは珍しく、科学担当の特派員ではあったが、北京や上海の同僚たちと同じようにさまざまなテーマを取材しつつ、科学の話題もフォローするという状況だった。

その後の中国の科学研究の躍進ぶりは、すでに報道などで知られている通りだ。数年前までは研究費や論文数など「量」で注目されていたが、ここに来て「質」でも米国に追いつき、追い越したとする分析もでてきた。文部科学省の科学技術・学術政策研究所(NISTEP)の「科学技術指標2022」によると、中国は、引用数が上位1%以内に入る論文数で初めて米国を抜いて1位になった。論文数、トップ10%論文数はすでに米国を上回っており、差を広げつつある。

ネイチャー誌が毎年発表している最新の大学・研究機関ランキングでは、中国科学院が首位を独走。東京大(昨年8位)、オックスフォード大(同9位)、ケンブリッジ大(同10位)を押しのけて、トップ10に中国4大学・機関がランクインするなど勢いを増している(表1)。ノーベル賞は10年、20年といった過去の業績が評価されることも多く、昨今の躍進がすぐに受賞に結びつくわけではないだろう。しかし、これらの分析を見ると、中国が近い将来、米国と並びノーベル賞受賞者を毎年のように輩出する国になってもおかしくはなさそうだ。

表1

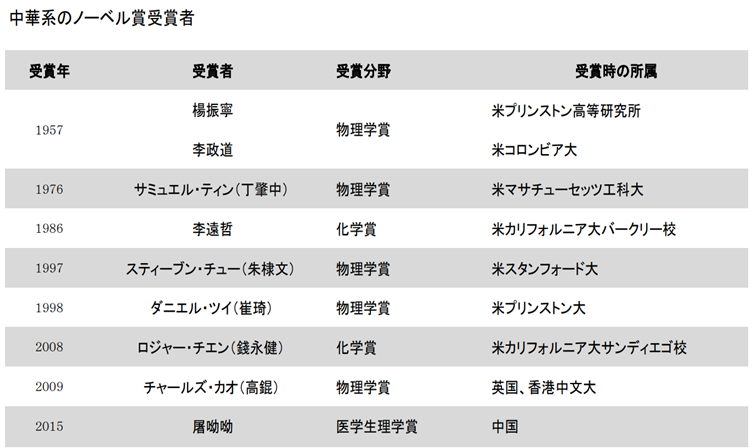

表1中国メディアなどによると、中華系の科学者で自然科学分野のノーベル賞を受けたのは、物理学賞6人、化学賞2人、医学生理学賞1人の計9人だ(表2)。中国から米国の大学に留学して学位を取り、そのまま米国に残って研究を続けた人や中華系の米国人が多い。今のところ自然科学系で「国内受賞者」とみなされているのは、抗マラリア薬の発見で2015年に医学生理学賞を受賞した屠呦呦(トゥー・ユーユー)さんだけだ。中国のネットなどでは、2000年以降、日本の受賞者が20人に達したことを引き合いに、「なぜ中国人受賞者は少ないのか?」といった不満の声もある。

表2

表2筆者が2007年に取材した中国科学院科学技術政策・管理科学研究所の穆栄平(ムー・ロンピン)所長(当時)は、中国人研究者が自然科学分野のノーベル賞を取るかどうかについて、「一部の分野では世界最高レベルの研究が行われているが、まだ数は少ない」とした上で、「国内の研究者が2020年までに取ってほしいが、難しいだろう」と話していた。穆所長の予想は、屠さんの受賞で外れたことになるが、傾向分析としては正しかったように思う。屠さんの研究は、東西冷戦時代の1960年代に行われた軍事研究の一環だったことから、最近まで発見者などの情報が公にされてこなかった。彼女のような埋もれていた業績が発掘され、光が当たる可能性は今後もありえるが、現役の中国の研究者でノーベル賞の有力候補と広く認められている人物はまだいないのが実情だ。

中国の科学技術に詳しいライフサイエンス振興財団の林幸秀理事長(国際科学技術アナリスト)は、「中国の科学者が今年や来年ノーベル賞を受賞する確率はかなり低いだろう」とみる。林さんによると、「ノーベル賞の前哨戦」とも呼ばれるラスカー賞やウルフ賞といった国際的な科学賞を受賞している中国人は少なく、米学術情報会社クラリベイト・アナリティクス(旧トムソン・ロイター)が毎年発表する有力候補リストにも、中国人の名前は見当たらない。中国の躍進が目立つ論文数や研究開発費の分析はあくまで一つの指標を見ているに過ぎず、必ずしもノーベル賞には直結しないという。「たしかに中国は引用論文数などでは世界トップにあるが、キラリと光る独創的な研究は欧米や日本と比べて少ない」と指摘する。

=shutterstock.com

=shutterstock.com「中国は0を1にするようなオリジナリティーのある研究がまだ少ない。逆に人とお金を大量に投入してデータを取るような1を10にする研究はとても得意だ。科学技術の発展にはどちらも大事で、ひょっとすると1を10にする研究からいいものがでてくる可能性はある。ノーベル賞を取っていないから中国の科学技術がダメかというとそんなことはないが、現状を見る限りでは、今後もノーベル賞を独占するようなことにはならないのではないか」(林さん)

中国の立場から現状はどう見えているのだろう。中国側の評価として参考になりそうなのが、香港の民間団体が2016年に始めた「未来科学大賞」だ。「中国版ノーベル賞」と呼ばれている。公式サイトによると、国際的に高い評価を得ている重要な業績に与えられる賞で、選考委員には各分野を代表する中国人研究者たちが顔をそろえている。賞は「生命科学賞」「物質科学賞」「数学と計算機科学賞」の3部門からなり、ノーベル賞にはない数学と計算機科学が対象になっているのもユニークな点だ。

受賞者(表3)のうち現地メディアなどでノーベル賞候補として特に期待されているのは、2017年に物質科学賞を受賞した中国科学技術大の潘建偉(パン・チエンウェイ)教授だ。量子物理学の世界的な権威であるオーストリアのアントン・ツァイリンガー教授に師事し、量子テレポーテーションの実験を成功させたことで知られる。海外で活躍する傑出した業績を上げた人材を国内に呼び寄せる中国科学院の「百人計画」(千人計画の前身)に選ばれ、30代で中国科学技術大学(安徽省)の教授に抜擢された。

表3

表3帰国後も研究チームを率いて量子通信実験を成功させて世界を驚かせただけでなく、最近は量子コンピューター開発にも乗り出している。中国の研究者としては知名度、実績ともに群を抜いている。ただ、彼の業績がノーベル賞に値するかどうかについては中国国内にも慎重な見方が多い。例えば、中国のネットメディアで以下のような論評が紹介されていた。

「彼の研究は、先人が発見した量子理論に基づいており、応用研究の先駆けである一方、基礎的な発見や理論を完成させたわけではなく、ノーベル賞への最大の障害になっている」(筆者訳、「”量子通信の父 ”潘建偉はなぜノーベル賞と無縁か? 中国人だから?」)

未来科学大賞の受賞者のうち、妊婦の血液から胎児の染色体異常などを調べる「新型出生前診断(NIPT)」を開発した香港中文大学の盧煜明(デニス・ロー)教授は、今年のラスカー賞に選ばれた。

大陸の研究者には、東北大学に留学していた経歴をもつ薛其坤さん(現・南方科技大学長)や、上海交通大の学長だった張傑さん(現・中国科学院副院長)など筆者が過去にインタビューした研究者もいる。2人は国際的に注目される業績を上げたあと帰国し、若くして中国科学院の院士に選出され、有力大学の教授や学長などのポストに就いた中国科学界の「大物」だ。競争の激しい中国で出世を続けるのは並大抵のことではないはずだが、とはいえ立派な肩書やポストは、ノーベル賞の選考とは無関係だろう。

林さんによると、海外留学して第一線で活躍していた優秀な研究者でも、中国に帰国後は指導者やリーダーとしての活動に軸足を移す人が多いという。林さんは「科学に対する価値観の違い、文化的なものも影響しているのかもしれない」と指摘する。

=shutterstock.com

=shutterstock.com9月19日付の人民日報(海外版)に核物理学者で北京大学元学長の陳佳洱博士の「革新的な中国が国際的な尊敬を受けるには――科学強国を作るための考察」と題した論文が掲載されていた。

陳さんは、1960年代の英国留学の体験をもとに、科学技術力を高めなければ、経済的な繁栄は得られず、国際社会から真に尊敬されることもないとした上で、「世界2位の経済大国になったが、国際競争力の核になる科学技術では、欧米先進国と比べてまだかなりの差があり、依然として大きなプレッシャーを受けている」と分析。先進国の基礎研究に対する投資は、平均して国の研究開発投資全体の15~20%を占めているが、中国は5%程度にとどまっている(日本は約15%)として、「目先の利益や成功に飛びつく傾向を改め、失敗を許容し、先駆者になろうとする精神を重んじるべきだ」などと基礎研究と人材育成の重要性を強調している。

NISTEPの分析によると、研究開発費を「基礎」「応用」「開発」の3つに分類すると、中国は「開発」が8割を超え、突出している。米国と日本は6割超、フランスは3割超にとどまる。数字の上からは、将来のノーベル賞につながるかもしれない基礎研究ではなく、経済的な利益に直結する開発研究に傾注している姿が浮かぶ。

中国がノーベル賞大国になるかどうかは、陳佳洱さんが指摘するように、地道な取り組みによって国内の基礎研究の裾野を今後も広げられるかどうかにかかっているのではないか。すでに人材でもお金でも他国を凌駕した中国の科学がどのような方向に進むのか、今後も目を離せない。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください