国際標準となった自然との「共生」

2022年10月16日

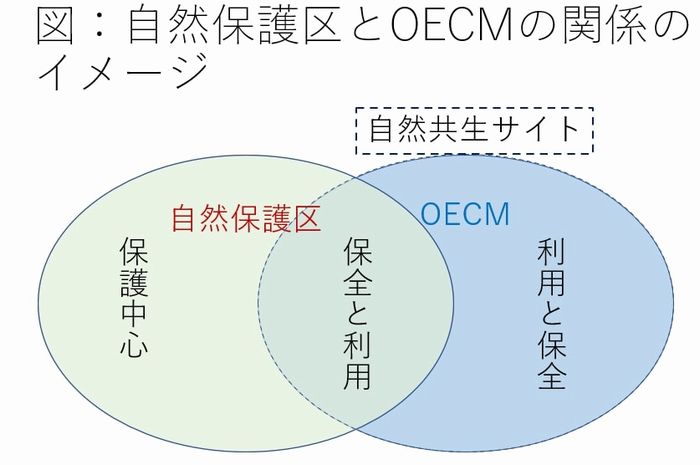

2010-20年の生物多様性愛知目標の20目標のうち、11番目では、自然保護区および「その他の効果的な地域ベースの手段(OECM)」(の合計)を17%(海域は10%)にするという数値目標が掲げられた。現在では2030年までに保護区およびOECMを陸と海でそれぞれ30%という目標が掲げられている(30by30)。OECMは愛知目標から登場した言葉と言えるが、当時は略語で特記することはなく、法的保護区に対して「その他の効果的な手段」という定義があった(国際自然保護連合(IUCN )保護地域管理カテゴリー適用指針2008)。現在では保護区以外の効果的手段と定義されている(CBD/COP14 2018 )。つまり、OECMは保護区ではない。自然保護区の定義はIUCNの指針(2008)で確立しており、厳正保護区だけでなく、保護と持続的利用を図る地域を含む。

夏の知床半島=2015年8月25日、朝日新聞社機から

夏の知床半島=2015年8月25日、朝日新聞社機から 厳冬の海で操業するスケトウダラ漁船=2005年1月18日、北海道羅臼沖

厳冬の海で操業するスケトウダラ漁船=2005年1月18日、北海道羅臼沖知床が2005年に世界自然遺産に登録されたとき、半島沿岸の海域が定置網漁業や沿岸漁業の漁場だったことが問題になった。しかも、政府は、世界遺産登録のために法的規制を強化しないと地元の漁業協同組合に約束した。それでも、漁協自身がスケトウダラの自主的禁漁区を拡大することが評価され、無事に登録できた。これは法的規制以外の、漁業を主目的とする漁民の取り組みが理解を得たといえるだろう。

=筆者作成

=筆者作成ただし、生物多様性への配慮がOECMの主目的にとって有益でなければ、たとえば農地の場合に自然保護への配慮が農業生産性を落とすなら、自然共生サイトの普及は進まないだろう。ではどんな相乗効果があり得るのか。相乗効果があるなら、上記のような政策誘導をせずとも、農業生産性向上のために自然に配慮したはずである。

多様な人間活動において、生物多様性への配慮を奨励する旨が、生物多様性基本法に明記されている。関連する法制度において、環境配慮が求められるようになった。

ただし、様々な認証や格付けには偽装がつきものである。本物か偽物かだけでなく、私はそれを3つに分けて考える。

=shutterstock.com

=shutterstock.com次に②認証を得る実態はあるものの、それが登録者の直接の経済的利益につながらない場合がある。これは問題ない。登録者にとっても、その他の慈善活動に近い位置づけができるだろう。間接的には登録者の利益になりえる。いわゆるCSR(企業の社会的責任corporate social responsibility)と呼ばれる活動はこれに属する。

最後に、③認証を得る実態があり、かつ、その活動が登録者の主目的にとっても明確な利益がある、主目的と環境配慮に正の相乗効果がある場合である。これはCSV(共有価値創造、creating shared value)と呼ばれるものに繋(つな)がる。近年では共創という言葉も使われる。

③の事例を広く集めることが、CSRよりも強く、生物多様性やその他の環境配慮の主流化に繋がるだろう。

=shutterstock.com

=shutterstock.com③の後押しとなるのが、消費者や投資家による製品または企業の選別である。自然に配慮した生産物を選ぶ消費者がいれば、生産者も変わる。消費者自身が判断しなくても、認証制度によって商品を選ぶことが、環境配慮への力になる。投資家の選択も大きな要因である。ESG投資と言って、環境、社会、企業統治への配慮が評価され、それに基づいて投資家が投資行動を決める仕組みがある。

注意すべきは、

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください