2019年02月15日

「マッカーサーを米国大統領に」と署名を集める学生=1948年3月、東京・有楽町の数寄屋橋

「マッカーサーを米国大統領に」と署名を集める学生=1948年3月、東京・有楽町の数寄屋橋新聞に掲載された昭和天皇とマッカーサーの立ち並ぶ写真を見て、驚愕したのは政府や宮中の人間ばかりではなかった。多くの人々が驚き、呆れた。戦前、御真影や雑誌のグラビアで天皇の姿は見ていたものの、このような絵柄は想像すらできなかったのだ。

しかし、目の前の写真を見て、人々が起きたことの意味を理解できなかったわけではない。彼らはただちにその写真が伝えるメッセージを理解した。大きな男が勝者であり、小さな男は敗者である。劣勢にある者は優勢にある者に進んで近づき、両者の関係を認めたのである。

63歳の齋藤茂吉は、1945(昭和20)年4月から郷里の山形県上ノ山町に疎開していた。東京の青山脳病院と自宅は5月の空襲で全焼していた。茂吉は9月30日の日記にこう書いた。

9月30日 日曜、ハレ、ヤヤ暖、

〇日本文学大辞典ノ露伴先生関係ノ部ヲ読ンダ。ソレデモナカナカ決心ガツカナカッタ。ソレカラ午前中ニ午睡シタ、ソレカラ午食ヲシ、午後モ午睡シテシマツタ。今日ノ午後ハ女連ハ山ニ栗トリニ行ツタ、予モソレニツイテ行キタカッタケレドモツヒニ行カズニシマツタ。〇野分ガ吹イタ。〇今日ノ新聞ニ天皇陛下ガマツカアーサーヲ訪ウタ御写真ノツテヰタ。ウヌ! マツカアーサーノ野郎、〇夕、市原教授、学生一人来訪、高湯行ヲ諾シタ。〇本澤農会(横尾氏)ヨリ兵糧届ク。(『齋藤茂吉全集 第五十巻 日記五』、1955)

8月15日の日記に「悲痛の日」と記した茂吉は、この日「御写真」を見て怒りを書きつけている。略装のマッカーサーの無礼を非難しているだけではない。それは事態を正確に見抜いたがゆえの憤激であったに違いない。

ただしその憤りは、怒髪天を突くというものではなかったようにみえる。歌人は午前のみならず午後にも昼寝をし、妻や娘たちが栗を拾いにいくのについていけばよかったと未練をもらしている。「ウヌ! マツカアーサーノ野郎」の憤怒には、どこか秋風に吹き抜かれたような寂寥と空虚が漂っていないだろうか。

日本は負けたのだ。負けた以上は、彼らのいいなりになるしかない。その無念は歌人の中に確かにある。だが一方では、ある種の弛緩も忍び寄っている。だから末尾の文言「兵糧届ク」はさりげないが切実である。元々食への執着の強い歌詠みにとって、戦中戦後の食糧難は辛い体験であったはずだ。兵糧の到着によって、この日の怒りが緩んだのは間違いないように思える。

齋藤茂吉にあってこうなのだから、多くの日本人が驚きながらも、陛下と「マ元帥」が何かの合意を形成したらしいことに安堵を覚えたのは当然だったといえよう。

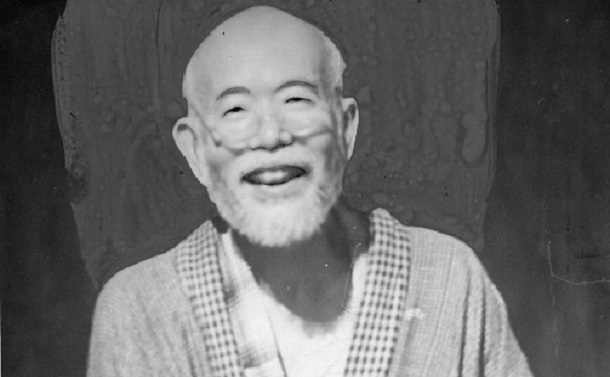

郷里の山形県に疎開していたときの斎藤茂吉氏

郷里の山形県に疎開していたときの斎藤茂吉氏

1945年9月27日、昭和天皇とマッカーサーが初めて会談した際の2人の写真

1945年9月27日、昭和天皇とマッカーサーが初めて会談した際の2人の写真児島芳子は戦時中、出征する夫を駅に見送る妻として「汽車の窓 間近に夫(つま)と向ひ居て すがらむばかりの吾が心なり」と歌ったが、その数年後には、「むつまじく マッカーサーと並み立たす 一天万乗の君をおろがむ」と詠じることに躊躇しなかった。この女性の中では、夫が連れ去られた無念よりも、天皇を護る者の出現に安堵する気持ちの方が大きくなったに違いない。

鶴見俊輔は「敗戦は、日本人全体にとって普遍的な転向体験をもたらした」(久野収・鶴見俊輔『現代日本の思想――その五つの渦』、1956)と書いたが、このやや紋切型の断定は、人々の心情的事実とずれていたのではないか。むしろ人々は、天皇がマッカーサーと「並み立たす」ことで、慣れ親しんだ信憑を保持しうると感じた。実際の支配者は交代しても、畏れ敬う対象は変わらないと知ったのである。

ジョン・ダワーは、二人の写真を悪質な不敬行為と見なした内務官僚が見落としたことがあるとしてこう書いた。

この写真は、大半の日本人が日本の敗北とアメリカの支配を心から実感した瞬間となったと言われてきた。しかし、検閲官や鼻息荒い愛国者たちが見過ごしていたのは、この写真は同時に、最高司令官は天皇を歓待しており、天皇のそばに立っている[stand by him(the emperor)この英語は「いつでも天皇の力になる」という意味を含む]ことを明確にしたものでもあったということである。(ジョン・ダワー『敗北を抱きしめて――第二次大戦後の日本人』、2001)

齋藤茂吉は、ひょっとするとこのメッセージに気づかなかったかもしれないが、児島芳子は正確にことの意味を見てとっていた。さらにいえば、もちろんそこには、この新しい「父」が天皇のみならず、彼女を含む無辜の民を飢餓から救い出してくれることへの期待があったことも間違いない。

書斎で公務をする昭和天皇。1946年元旦の新聞紙面用に配信された写真=1945年12月撮影

書斎で公務をする昭和天皇。1946年元旦の新聞紙面用に配信された写真=1945年12月撮影袖井林二郎は、「占領下の日本人の手紙」の副題を持つ『拝啓 マッカーサー元帥様』を1985(昭和60)年に発表している。無名の日本人たちがマッカーサーとGHQに送った夥しい投書(総数は推計50万通)を素材に、占領期の「時代の精神」(前掲書)を描いた著作である。

「護られよ陛下を」は、天皇に関する手紙を採り上げた4番目のチャプターである。ここには、袖井が米国立公文書館本館保管のIPS文書から見出した手紙が主に引用されている。IPSとは「東京裁判」の検察部のことで、その文書(1975年まで秘密扱い)に含まれていた「ヒロヒト天皇」のファイルの主体は164通の天皇及び天皇制に関する投書だった。

大半は1945(昭和20)年11月から翌年1月にかけて投函されており、それらの手紙が件の裁判の重要資料として扱われたことは間違いない。すなわちIPSの関心は、日本国民が天皇と国家に対してどのような共感や反発を抱いているのかという一点に集中していたのだろう。

投書の多くは、連合国総司令官に対して直截に天皇の無罪を訴え、救命を嘆願するものだった。また天皇が比べるもののない存在、「生き甲斐」、「絶対唯一の御方」であると主張する手紙も多数あった。袖井によれば、164通のうち155通は天皇への共感を示すものであり、残り9通は天皇の戦争責任や天皇制廃止に言及するものだったという。

天皇を支持する側の端的な例は次の手紙である。

天皇陛下ハ我等日本人ノ生命デアリマス、我等ハ天皇ナクテハ生キテ行ケナイノデス、何卒陛下ヲ苦シメナイ様ニシテ下サイ、是レ我等日本人ノ至上ニシテ最モ切実ナル念願デアリマス、是非御聴許願イマス

昭和二十年十二月十六日 奈良県磯城郡田原本町 竹本利平

聯合軍最高司令官

マックアーサー閣下

ただし、天皇を擁護し救いを求める手紙(IPS文書以外のものを含めて)は、膨大な投書のうちのごく一部にすぎない。袖井は閲読した手紙の母数や内容による分類を記していないので、正確なことは分からないが、前掲書を読む限り、人々が天皇や天皇制以外のもっと多様(かつ下世話)な問題にも目を向け、意見を述べていたことがわかる。

はっきりいえば、手紙全体の基調は権力者への媚びを伴う接近である。袖井は冒頭のチャプターに「1 身をすり寄せて」という見出しを付けて、投書者に共通する心の向きを一括りにしてみせた。彼らは、マッカーサーに会合や式典への出演を乞い(「2 人々は招く」)、賞賛や尊敬の言葉を浴びせ(「6 父として男として」)、物品や役務を差し出して(「7 感謝の贈り物」「8 贈り物さまざま」)その人の関心を引こうと試みた。中には、GHQの政策に対する批判や提案を行ったケースもあるが(「9 私の意見をぜひ」「11 我に良策あり」)、とどのつまりそれらはすべて自身の願望(「12 願いごと多々」「13 切なる願いを」)を伝えようとする多彩な仕草だった。

拙くも真情あふれる手紙もないではない。でもそれ以上に目につくのは、我と彼の距離に無頓着な(かなり図々しい)要求のパレードである。人々は求め、願い、訴え、脅す手紙を書きまくったのである。要求の見返り(贈り物)には日本列島さえ辞さないという投書もあった。いわゆる「日米合邦論」がそれである。早稲田大学専門部を卒業した八木という人物は、日本国民の多くは「何も彼も貴国に捧げて貴国の御慈悲によりてこの日本国を再び繁栄に導くより他ない」と書き、「天皇制問題の如きは二の三のことでございます。そんなものはどうなってもよい」と嘯いてみせた(袖井前掲書)。

また同じ合邦論でも、真逆の論旨があった。静岡在の戸塚という人物は、長さ約3メートルの巻紙に筆でしたためた手紙で、開戦へ至らしめたアメリカの責を突き、占領政策の過失を挙げた上で、米ソ対立の中で日米が和するためには、天皇制の存続こそ最重要課題と結語する。天皇制存続のための合邦論である。

合邦という前代未聞のコンセプトは、おそらくここでだけ出現したものだ。日米両国のどちらにも、そうした政治的構想の事実はないだろう。しかし人々の想像力は――天皇制への態度の違いを超えて――米国と並び立つ日本の姿を描き出していたのである。あの1枚の写真が、このイメージのひとつの起点であることは間違いない。 (つづく)

有料会員の方はログインページに進み、朝日新聞デジタルのIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞デジタルの言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください