2020年07月07日

新型コロナウイルスによって、読書量が増えた。ただし、書店に行けなかった「自粛」期間中は、「ツンドク」状態だった様々の本を片っ端から読んでいた(原則として本はインターネットで買いません)。

また、しばらく取り出さなかったCDを、ジャンルに関係なく聴いた。ハル・ウィルナーがプロデュースした「アマルコルド:ニーノ・ロータ・メモリアル・アルバム」(1981)も、その一枚。ウィルナーは、日本政府が7都府県に非常事態宣言を出した4月7日、太平洋の向こう側で、コロナウイルス感染に基づく合併症で亡くなった。64歳。門外漢が言うのも僭越だが、ウィルナーという人は、「アマルコルド」1枚だけでも素晴らしい音楽プロデューサーだったと思う。

ジャケットも美しい、ハル・ウィルナーがプロデュースした名盤「アマルコルド」=筆者提供

ジャケットも美しい、ハル・ウィルナーがプロデュースした名盤「アマルコルド」=筆者提供今年3月刊の『日本の最終講義』(KADOKAWA、4500円+税)は、ウィルナーの訃報から少したった頃、知った。再開した三省堂書店神保町本店の4階で目にし、手にとった瞬間(書店に行く喜び!)、定価も気にせず購読を即決してしまった。

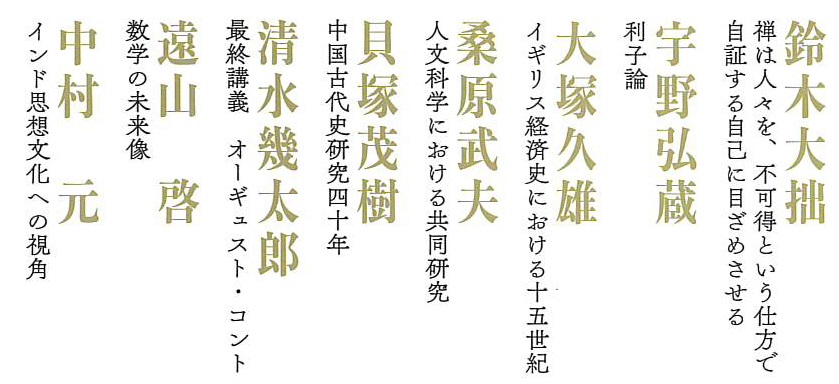

本書には23人の研究者の「最終講義」が収まる。<講義が実施された編年順>(「凡例」)の構成であり、歿年順ではない。いかなるアンソロジーであっても1人以上の未知の名を見出すものだが、本書にはそれがない。専門分野の偏りもない。主著はおろかちゃんとした単著すら読んだことのない方もいるけれど、それでも、お名前と業績の概略はなんとなく知っている。

氏名を黙読するだけで、感懐が迫る23人

氏名を黙読するだけで、感懐が迫る23人

その中で一般読者としてありがたいのは、教え子や門下生のみが対象でない、専門研究者以外の受講者が加わり、その人々を意識した講義の数々である(往年の「最終」ではしばしば起こり得たようだ)。偏頗かつ浅薄に過ごしてきた自分の甘えを忘れ、碩学の研究の精粋に興奮し、その後今日に至る一般的な認識(または誤解)の原点に触れたという感動がもたらされる。好例が、土居健郎≪人間理解の方法――「わかる」と「わからない」≫(1980)。精神医学上の用語もふくめ、すでに書き換えられた知見もあるはずだが、<理解>の意味と、(非常事態下でも繰り返された)<日本の集団>の本質を、痛烈に示唆してくれる。

反対に、読んで難しい「講義」も複数ある。だが、あの人の「最終講義」がこうした内容だったかという衝撃と好奇が、背後にある丈高き意志に導かれ、極めて専門的な論述と戦って難解さにうち萎れつつも、読み進めさせる。典型は、多田富雄≪スーパーシステムとしての免疫≫(1994)。私事になるが、23人の中で何度も言葉を交わした(東北で3人だけの酒宴にも陪席した)経験は、多田先生だけ。見当はずれの質問に丁寧に答えていただいた過去を恥じるとともに(「自粛」中も尋ねてみたいことは次々発生……)、晩年病躯に抗い、医学者としての矜持と知識人としての責任を貫いた、その<「自己」と「非自己」の境界>にあらためて接し、感銘を新たにする。

多田富雄=1994年

多田富雄=1994年本書には「ヤマ」が2つある。いわば23座いずれも「主峰」であり、師承間の高低もないが、明らかな「連山」が確認できる。前半際立つのは、桑原武夫≪人文科学における共同研究≫(1968)、貝塚茂樹≪中国古代史研究四十年≫(1968)、清水幾太郎≪最終講義 オーギュスト・コント≫(1969)。

特に桑原・貝塚は、京都大学で1日違いの講義という妙味もある。だが、彼ら親和性の強い姉妹峰の(親炙した研究者や盟友との交流も含む)麗しさと、後者の、登壇者も主題も(孤絶か孤高かは措くとして)孤峰としか言いようのない面白さの、コントラスト。半世紀後のいま、麗しさや面白さが、あの時代の教養人世界の美質と、時代を超えた研究者世界のしがらみと無縁でないことも、我々は仄聞している。山々の陰翳は、さらに深まる。

後半のヤマは、江藤淳≪SFCと漱石と私≫(1997)、網野善彦≪人類史の転換と歴史学≫(1998)、木田元≪最終講義 ハイデガーを読む≫(1999)。専門研究者としての高名以上に、景気よろしき往年の出版界を渋く彩った有力著者3座の並びは壮観だ。

中でも、江藤の慶應SFC(Shonan Fujisawa Campus)の講義は、書籍への掲載は今回初めてで(初出はPHP研究所「Voice」1997年4月号)、編集者の意欲に快哉を叫びたい。20年勤めた東工大では『漱石とその時代』を書き継げなかったが、<慶應に帰って七年間で三部、四部が書けた>という一節には噴き出した。そこに「笑」はないが全体に苦笑を誘う内容であり、高雅な講義も聳える本書に連なったことが、(読者は大満足ながら)誇り高き江藤には果たして「以って瞑すべき」だったかどうか。鴻恩ある慶應を停年1年前(64歳)で辞し、<七十まで置いてくれる>大正大へ移ると宣言した江藤が自裁するのは、この2年後だ。

江藤淳=1993年

江藤淳=1993年木田の講義は、すでに同じ版元の文庫(『木田元の最終講義――反哲学としての哲学』角川ソフィア文庫)で読めるし別の著書とかぶる内容だが、志ん生の「黄金餅」を聴き飽きないように、何度読んでも愉しい。

網野にも、その趣はある(木田が志ん生なら、網野は話柄の豊かさとあの美声ゆえ、圓生か)。しかし、出典『網野善彦対談集1 歴史観の転換』(岩波書店)の掉尾として読むよりも、江藤と木田の間で読むことで、ずっと胸に響く。そして、<思いこみや知ったかぶりを絶対しないということが大事>という一節にハッとする。

網野と親しかった阿部謹也の≪自画像の社会史≫も、素晴らしい。場所が東京藝術大学で、一瞬「?」となるが、明示された出典『阿部謹也 最初の授業・最後の授業 附・追悼の記録』(日本エディタースクール出版部)に当たって得心する。これは、2006年5月25日<NHKの番組企画の一環として東京藝術大学で行われた美術学部特別講演>のための講義用ノート。同年9月4日、阿部は逝去した。学長を務めた一橋大でも共立女子大でもなく、ゆかり深い小樽商科大でもなく、東京藝大の特別講演が最後で、主題が「自画像」。このことによって、阿部という教養人の魅力はいっそう光を放つ。デューラー、レンブラント、フリーダ・カーロ、村山槐多などの図版も、その輝きを高めているといっていい。

阿部謹也=1993年

阿部謹也=1993年こうした「アンソロジーもの」の宿命として、いかに充実した陣容で臨んでも、「この人を入れるなら、あの人は?」とつぶやく向きもあるだろう。編集を担当した大林哲也さんの、<収録したかった湯川秀樹氏などは、新聞報道はあるのですが、残念ながら活字になったものを見つけることができませんでした>(「週刊文春」5月21日号)という言葉にも、刺激をうけた。そこで、お目にかかってお話をうかがった。

本書『日本の最終講義』(KADOKAWA)を企画し、自ら担当した大林哲也編集長=筆者撮影

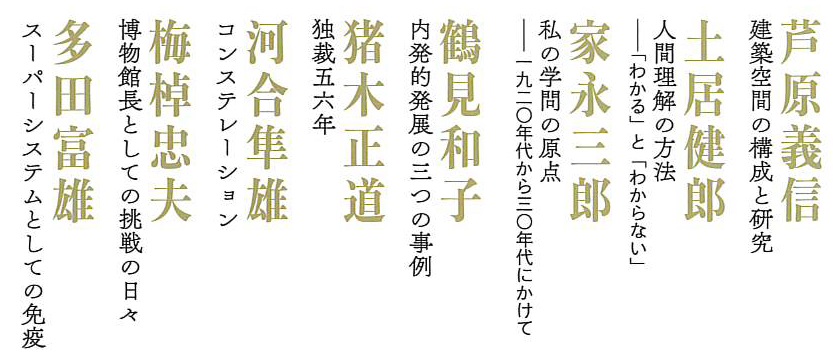

本書『日本の最終講義』(KADOKAWA)を企画し、自ら担当した大林哲也編集長=筆者撮影「じつは、ヒントになった先行本があります。そちらは当時健在の方も載せています」と大林さんが教えてくれたのが、『最終講義』(実業之日本社、1997年刊)。収録は18人で、角川版とは7人が共通する。実日版の健在者6人で角川版では故人となって重なるのが中村元、芦原義信、鶴見和子の3人。実日版も講義順なので、過去の年代は連名で重なるのだが(大塚久雄、桑原武夫、貝塚茂樹、清水幾太郎の4人)、開くと、よほど印象が違う。一言でいえば、読みづらい。冒頭には中村真一郎の辰野隆追想を掲げ、巻末を坪内祐三の解説で締めるという贅沢な構成であり、500ページ超えの立派な上製本なのだけれど、書体や組み方など、今の目でみると、ややそっけない(これで当時4300円だと、個人で手は出ないです)。

実業之日本社『最終講義』の目次

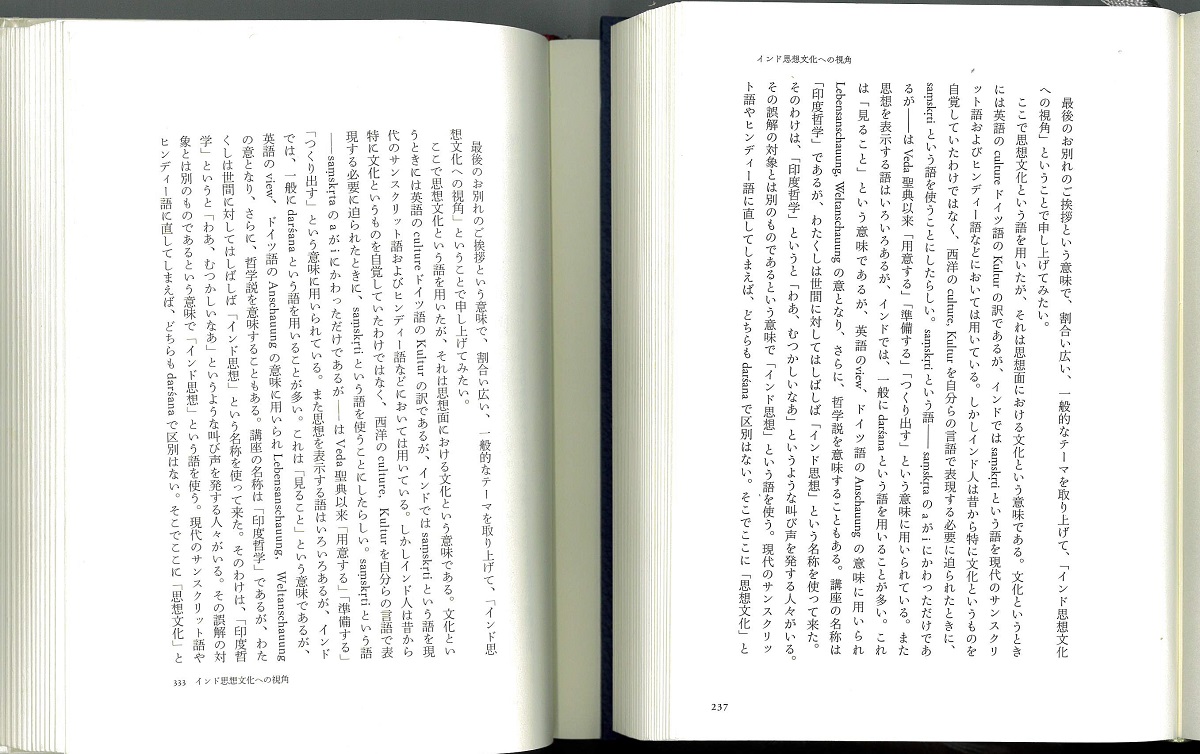

実業之日本社『最終講義』の目次 KADOKAWA版(右)と実業之日本社版(左)の本文比較。中村元「インド思想文化への視角」冒頭ページ

KADOKAWA版(右)と実業之日本社版(左)の本文比較。中村元「インド思想文化への視角」冒頭ページ本書でも当初「解説」を考えてはみたと大林さんはいう。だが、いざとなると現時点で掲載者を的確公正に論じられる(「23人」の選択方針にも当然関わってくる)執筆者が、思い浮かばなかった。また、「本当は人文系と自然系、2分冊で出したかったし、今でもそう思う」と本心を口にされる一方、「数年後、こうした企画が実現できるかどうか」と自問された。

大出版社の学芸部門を束ねる編集長ならではの強い挑戦意欲であり、日々、当代の碩学と話し、俊秀の動向にも目配りを続けていればこその、冷静な分析の表明だと思う。

本書の購入を三省堂書店店頭で即決したのは、23人の顔ぶれと共に1冊の本として醸し出す「つくり」に惹かれたからだ。掌中の(懐旧の意味だけでない)「なつかしさ」は、読了した今も左右の手と目が憶えていて、ふと採り上げてしまう。既読の文章に再び誘われてしまう。あたかも優れたアレンジで構成されたトリビュート・アルバムのほうが、そのオリジナル・アーティストの初出ディスクや、オリジナル・サウンドトラック盤で愉しむより愛聴に値する場合が(も)あるように。

独創的で存在感のある装丁を担当したのは、大原由衣氏。750ページを超える充実度を支える力強く端正な背=筆者撮影

独創的で存在感のある装丁を担当したのは、大原由衣氏。750ページを超える充実度を支える力強く端正な背=筆者撮影4月に亡くなったハル・ウィルナーは、「アマルコルド」以降も「セロニアス・モンクに捧ぐ」(1984)、「星空に迷い込んだ男:クルト・ワイルの世界」(1985)、「眠らないで:不朽のディズニー名作映画音楽」(1988)など、優れたトリビュート・アルバムをプロデュースした。

個別のアレンジ、登場するアーティストの人気の点では「アマルコルド」のいくつかを上回るかもしれない。しかし、アルバムが総体として奏でる(懐旧の意味だけでない)「なつかしさ」において、後続の名盤は、「アマルコルド」ほどは(自分の)心をふるわせない。

なお「アマルコルド」とは、監督フェデリコ・フェリーニの故郷、北イタリアの言葉で「私はおぼえている」という意味だという。……そう、我々はおぼえている。(美声だけでなく)様々な「声」が、遠くて近い「講義」という場所から、聞こえてくる。

有料会員の方はログインページに進み、朝日新聞デジタルのIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞デジタルの言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください